巣鴨の高岩寺は「とげぬき地蔵」としてあまりにも有名な寺院で、繊細な美しさを感じられる直書き御朱印を頂けます。境内の「洗い観音」にはタオルが必須で、持ち帰って自宅で使えば更なるご利益があります。※2018年11月12日作成。2025年2月11日改定。

是非こちらもご覧ください

魅力的な直書き御朱印

御朱印所

高岩寺の御朱印は直書きで、本堂内右手の総受付においていただけます。

受付時間:6:00~17:00

志納金500円(2025年1がつ1日より改定されました)

御朱印

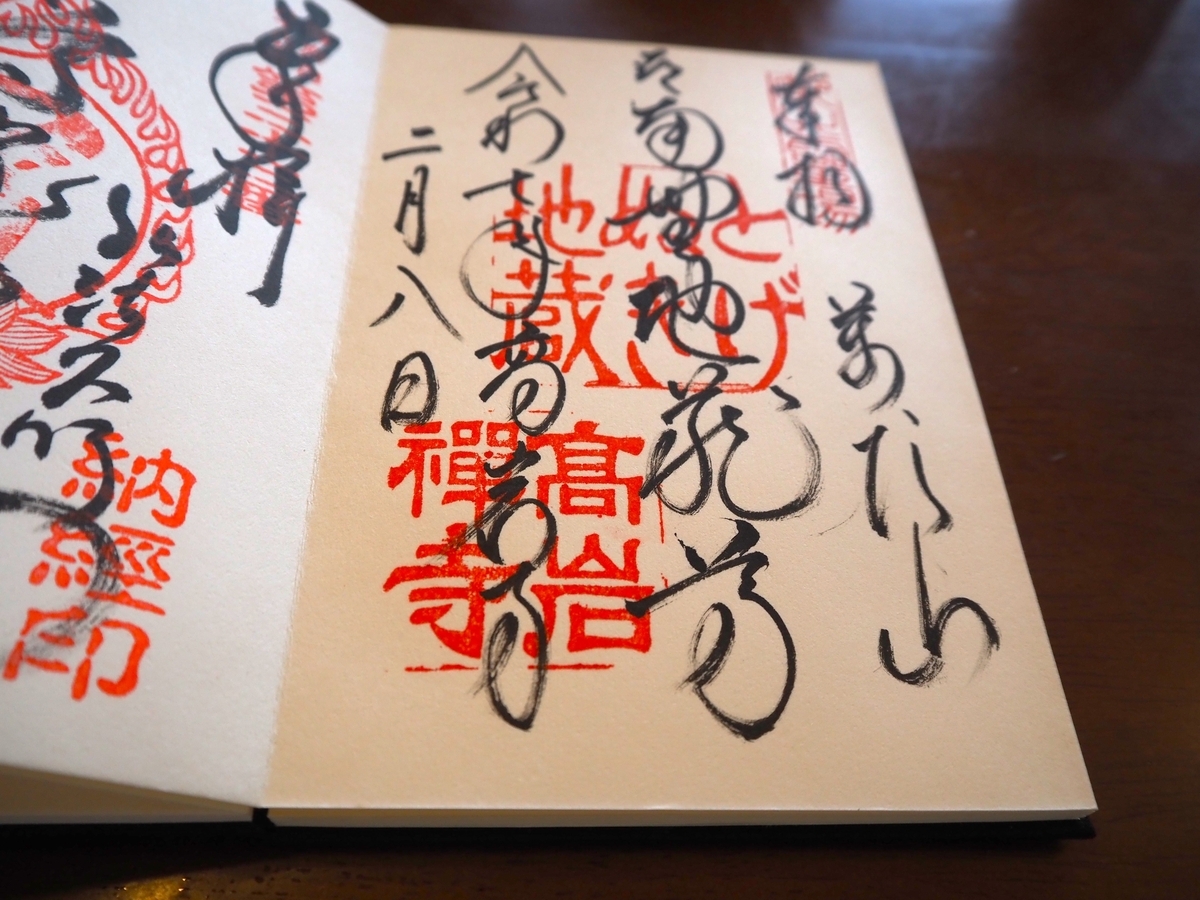

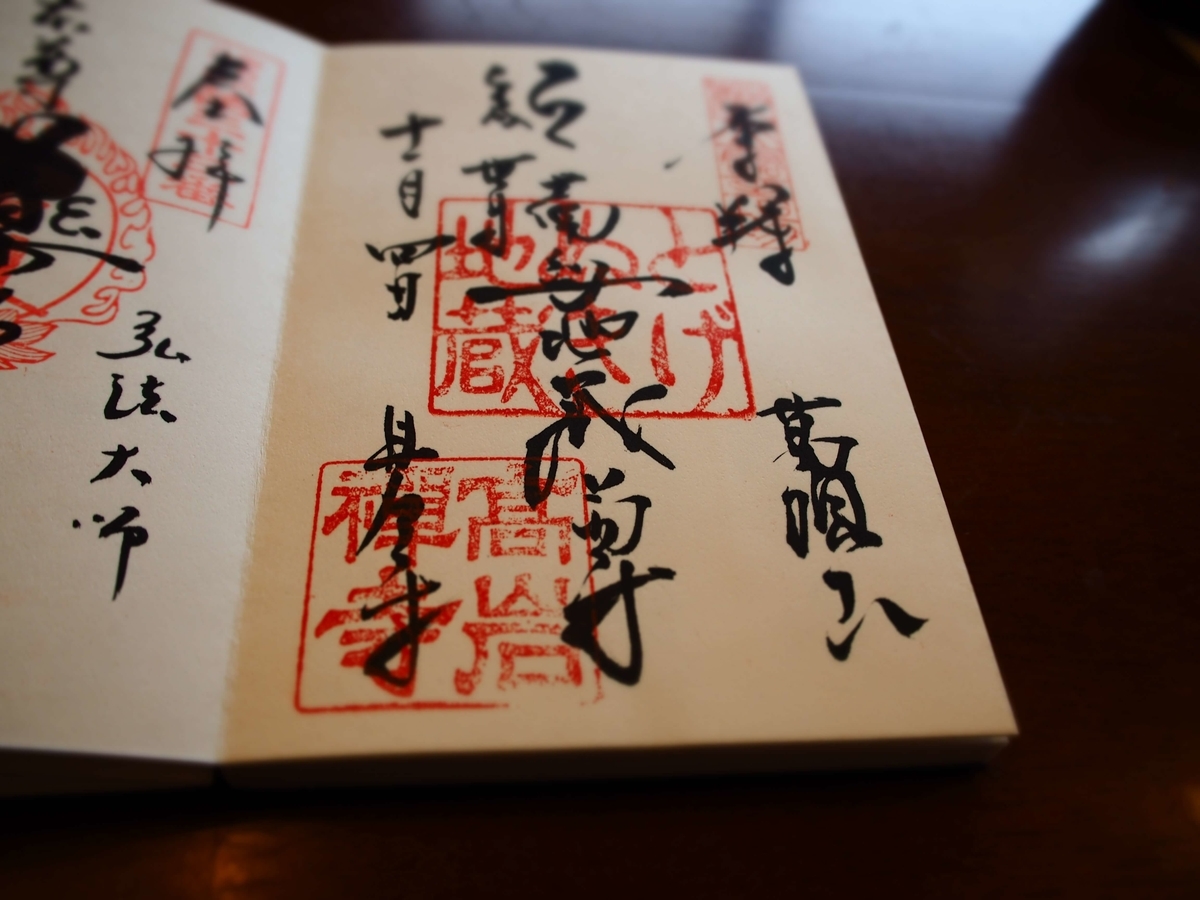

歴史ある寺院にふさわしい繊細な美しさを感じられる御朱印です。この日は窓口が二つ用意されており、書き手によって中身が全然違っていました。

過去に頂いた御朱印

2018年(平成30年)11月4日付です。

高岩寺の由緒

高岩寺が湯島に創建されたのは関ヶ原の戦いの4年前の1596年で、1657年に発生した明暦の大火で全焼したため上野に移転しました。本尊の地蔵菩薩像の姿を刷った御影のご利益が評判となり、毛利家の女中が針を誤飲した際にも御影を飲み込むと針を吐き出すことができたといいます。その際に吐き出した御影に針が刺さっていたことから、高岩寺は「とげぬき地蔵」の名で知られるようになりました。

これにより御影は病気の治癒改善に効果があると信じられ、ご利益を求める高齢者により現在に至るまで参拝客が絶えない場所となっています。

明治になると東寺の東京府の告示により現在地に移転しますが先の大戦の際の空襲で再び全焼してしまい、1957年に現在の本堂が再建されました。

アクセス

交通

山手線・三田線巣鴨駅徒歩約4分

巣鴨地蔵通り商店街に面している

巣鴨地蔵通り商店街は白山通りと旧中山道が分岐した場所から始まる約200もの個性的な店舗で構成された商店街です。

「おばあちゃんの原宿」と呼ばれて常に多くのお年寄りで賑わっていますが、その中でも特に毎月4のつく日は縁日で200店もの露店が建ち並んで大変に混雑します。

名物の塩大福は甘みと塩味のバランスが絶妙で、商店街でもいくつもの店で扱っています。![]()

地図

周辺の寺社(記事は下に続きます)

高岩寺の境内の見どころ

山門

巣鴨地蔵通り商店街に面しています。「とげぬき地蔵尊」の紅白提灯は2020年に完成しました。

本堂

先の大戦における東京大空襲で焼失したため、現在の本堂は1957年に建立されたものです。伝統的な木造建築を鉄筋コンクリート造で再現しており、国の登録有形文化財に指定されています。

本尊の地蔵菩薩像は秘仏となっていますが、その代わりに本尊の姿を刷った御影でも病気平癒に効験があるとされています。御影は縦4センチメートル、横1.5センチメートルの和紙に地蔵菩薩立像が描かれており、本堂内右手の受付けていただくことができます。

小僧稲荷

高岩寺が上野にあった際、住職が飼っていたタヌキが三つ目小僧に化けて狼藉物を追い払ったという伝説が残されています。そこでタヌキを稲荷神と考え、髙岩寺の土地・建物の守護神である「土地護伽藍神」として奉安しています。

洗い観音はタオルが必須で、持ち帰ればご利益倍増

境内に立つ石造りの聖観音菩薩像は「洗い観音」と呼ばれて大変な人気となっています。

明暦の大火で妻を亡くした屋根屋喜平次は供養のため聖観世音菩薩を高岩寺に寄進しましたが、この像に水をかけて自分の悪いところを洗うと治るという信仰がいつしかうまれます。

その後多くの人がタワシでこすっていたためしだいにすり減ってしまい、ついに2022年になって新たな聖観世音菩薩の開眼式を執行し、同時にタワシを廃止し布で洗うことにしました。それでも表面はツルツルになっています。

行列が凄いため、現在では「二列に並んで両側から洗う」というルールになっています。

境内ではビニール袋入りのタオルを販売しています。![]() 使い終わったタオルは持ち帰って自宅でも使用すれば更なるご利益があるとされています。

使い終わったタオルは持ち帰って自宅でも使用すれば更なるご利益があるとされています。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。