三嶋大社では品格のある直書き御朱印を頂けます。本殿は規模・品格の両面で最高レベルであり、福徳の神として商売繁盛、家内安全、交通安全、厄除けなどにご利益があるといわれています。

品格がある直書き御朱印の魅力

御朱印所

御朱印は山門向かって左側の客殿で受け付けています。

初穂料300円

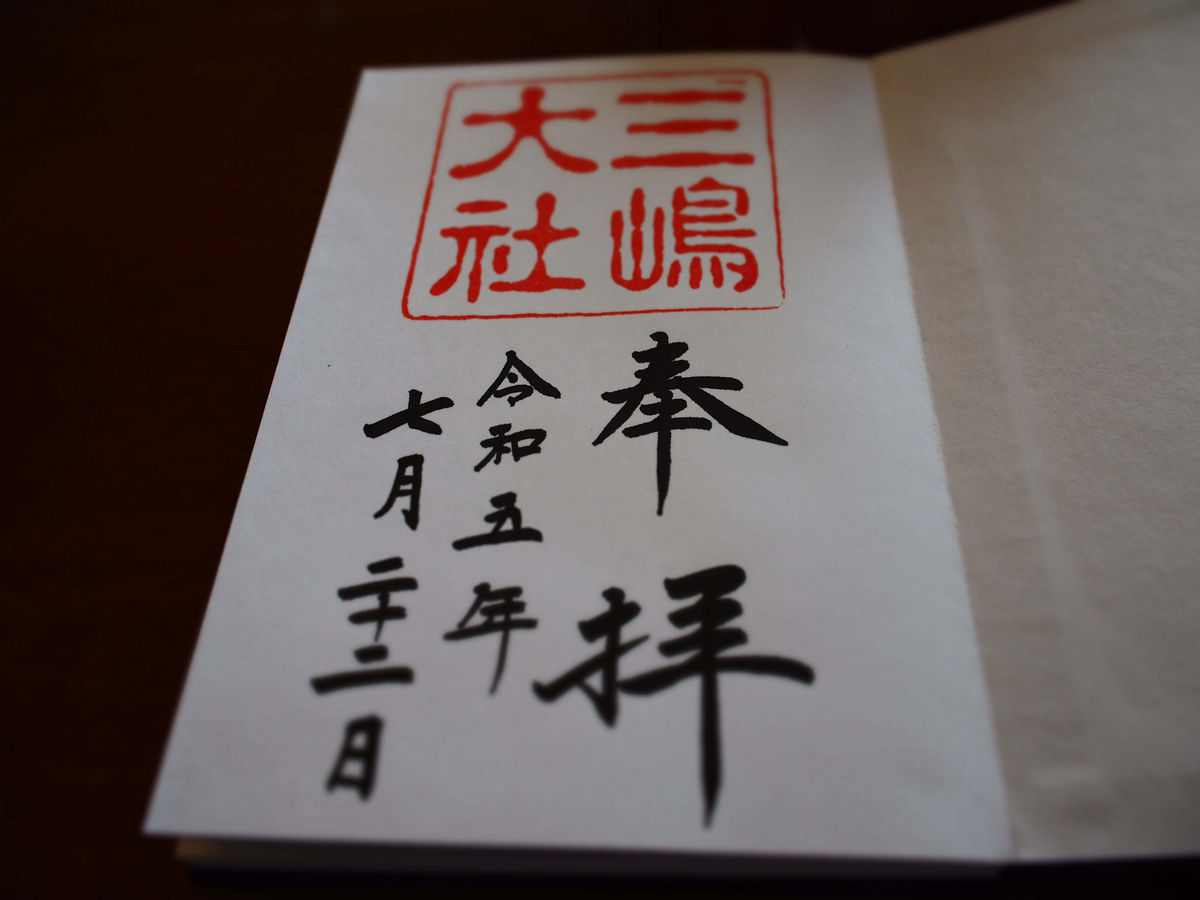

御朱印

箱根神社にそっくりな品格ある御朱印で、やはり直書きで頂ける御朱印はうれしいものです。

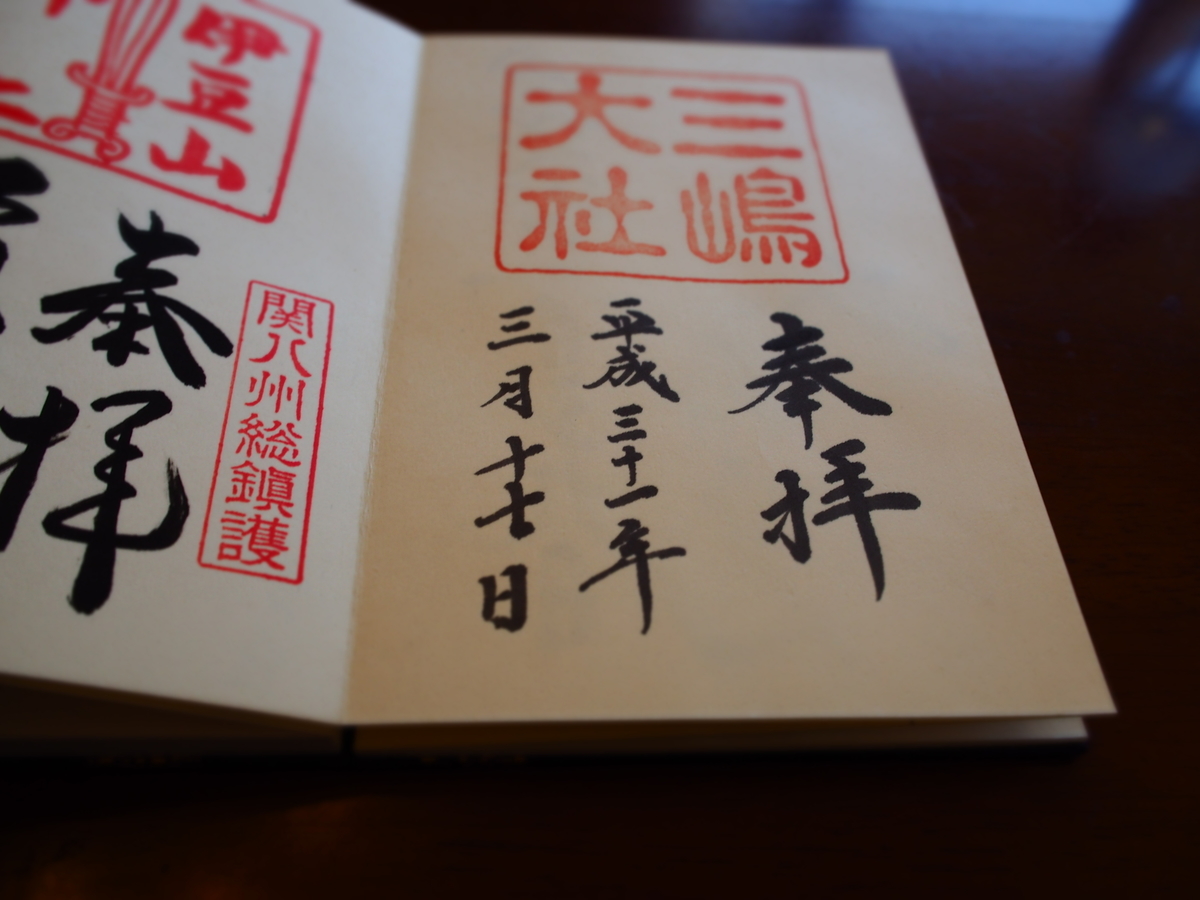

過去に頂いた御朱印

2019年(平成31年)3月31日付です。

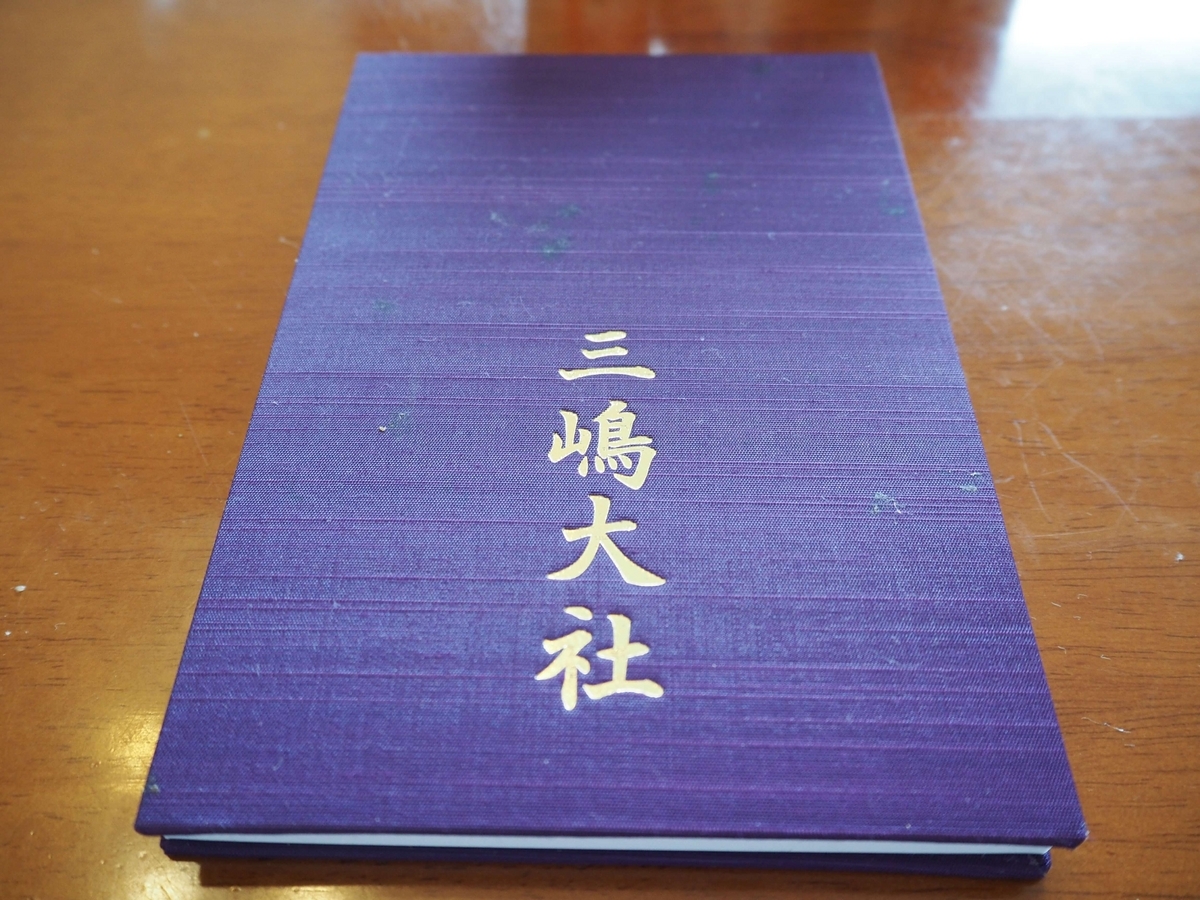

紙質の良いオリジナル御朱印帳

三嶋大社では様々な色の御朱印帳を扱っています。サイズは大・小の2種類で紙質は良好であり、何やら品格も感じられました。

価格

小 1300円

大 1500円

私にとって通算で19冊目の御朱印帳となりました。

三嶋大社の由緒

三嶋大社の創建年代は不明ですが758年に書かれた資料にすでに記録が残っているような大変に歴史の深い神社です。「三嶋」という社名は伊豆大島や三宅島といった伊豆諸島に対する尊称である「御島」に由来するというのが定説で、伊豆諸島の噴火を畏れた人々から篤く崇敬されたと言われています。静岡県三島市にあるから三嶋大社なのではなく、逆に13世紀頃になって社名が地名になったようです。

アクセス

交通

東海道線三島駅徒歩約15分

三島では富士山の伏流水がいたるところから湧き出ており、猛暑日でも気持ちよく歩くことができました。

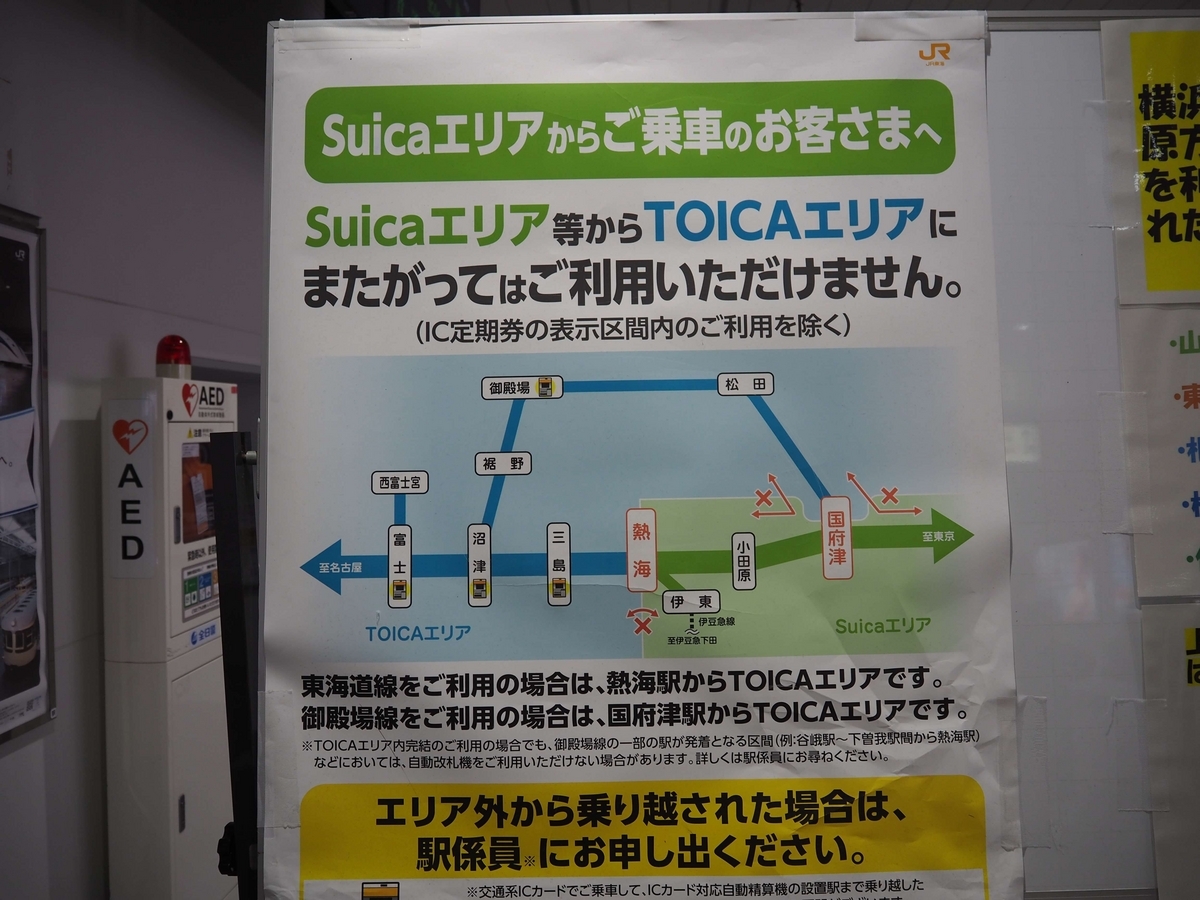

SuicaやPASMOが使えないから要注意

首都圏で活動する際に大変に便利なSuicaとPASMOですが、東海道線が熱海を出発して丹那トンネルを抜けてしまうとエリア外となります。交通系ICカードが全国で相互利用できるようになった現在もエリアをまたぐ場合はいろいろと問題があり、そのままでは自動改札を通過できないようです。

私は知っていたので藤沢から切符を買って乗車しましたが、そうでないと少々やっかいなことになるようです。

地図

近隣にある寺社(記事は下に続きます)

境内の見どころ

三嶋大社の大鳥居

たたり石

かつては東海道と下田街道の真ん中で交通整理の役目を果たした石で、取り除こうとすると災いが発生したといいます。約2900年前の富士山噴火により運ばれたと石とされています。

神池

魚を池に放して殺生を戒める放生会を源頼朝が行った場所として知られています。

総門

1931年に竣工した建物です。

初めて台湾檜が使用された昭和の神社建築の代表的建物の1つに数えられ格調の高さは有名である。

芸能殿

かつての総門で、昭和8年の北伊豆地震により倒壊した後、芸能殿として現在の場所に移築されました。

腰掛石

源頼朝が源氏再興を祈願した際に腰を掛けて休息したと伝える石です。左側が頼朝が腰かけた石で、右側が北条政子が腰掛けたと伝える石です。

源頼朝が源氏再興を祈願した際に腰を掛けて休息したと伝える石です。左側が頼朝が腰かけた石で、右側が北条政子が腰掛けたと伝える石です。

神馬舎

1868年の竣工です。三嶋大社の神馬は毎朝神様を乗せて箱根山に登るという伝説が伝えられています。

神門

1867年に竣工したものです。

金木犀

国天然記念物指定で樹齢1200年と推定されており、毎年9月上旬と下旬に2度満開を迎えます。甘い芳香が特徴で、かつては8㎞先まで香りが届いたといいます。

舞殿

1867年竣工で、本殿と同様に精緻な彫刻が施されています。

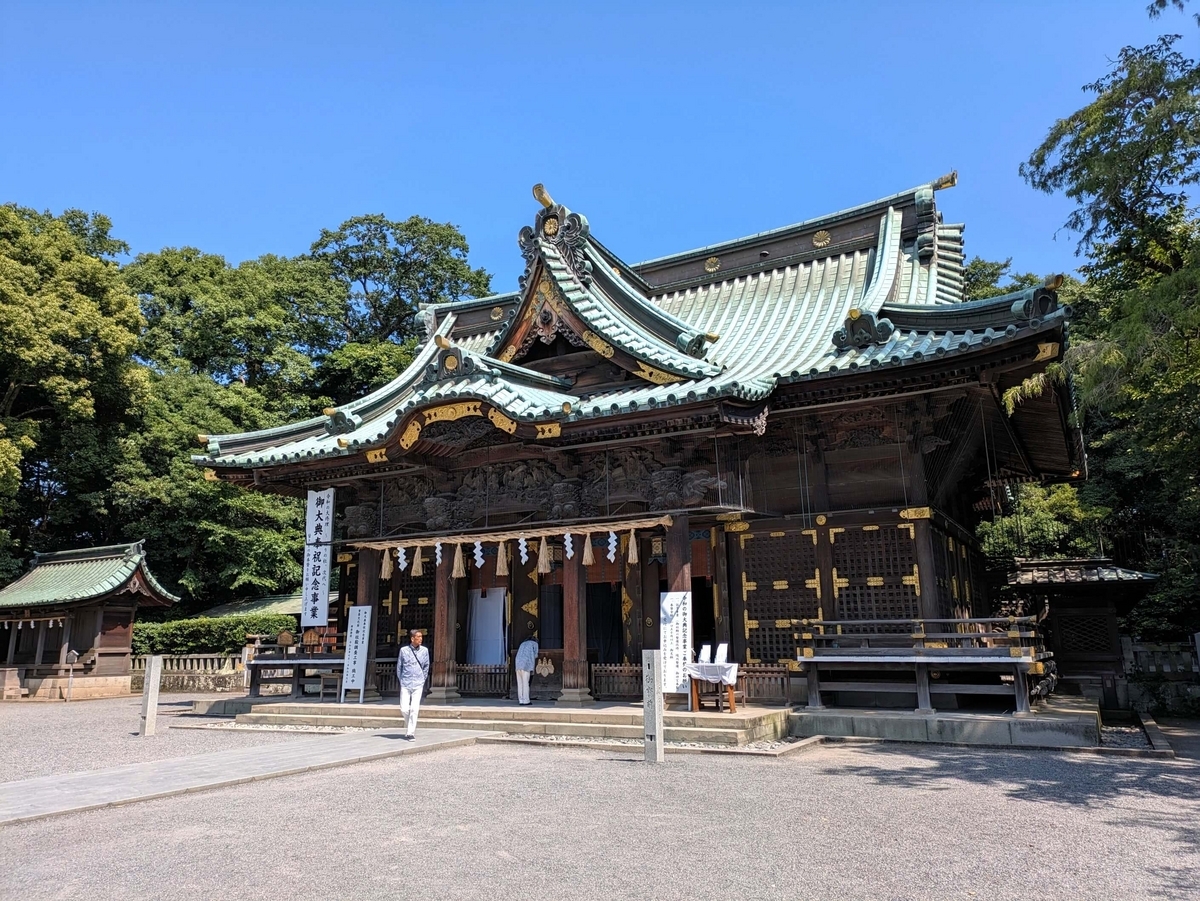

国内最大級の本殿と「福徳の神」のご利益

本殿に祀られているのは山森農産の守護神である大山祇命と一般的に恵比寿様として知られる積羽八重事代主神で、これらを総称して三嶋大明神と称しています。そのため三嶋大社は福徳の神として商売繁盛、家内安全、交通安全、厄除けなどにご利益があるといわれています。

三嶋大社の本殿はこれまで何度も火災や地震により失われており、1854年の地震では建物や工作物が全て倒壊する被害に遭いました。

現在の社殿は当時の神主が10年の歳月と16677両という巨額の費用をかけて1866年に竣工させた総欅造りの建物で、国の重要文化財に指定されています。

本殿の大きさは出雲大社と並んで国内最大級であり、品格を感じさせられる建物でした。これまで何百と寺社を見てきましたが、その中でも特に印象に残る建物でした。

伊豆の名工小沢半兵衛・希道父子一派による精緻な彫刻が施されています。![]()

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。