銀閣寺として知られる京都の慈照寺では2種類の御朱印を頂けます。もともとは室町幕府8代将軍足利義政が建てた隠居後の山荘で、アクセスとしては南禅寺から「哲学の道」を歩くのがベストです。

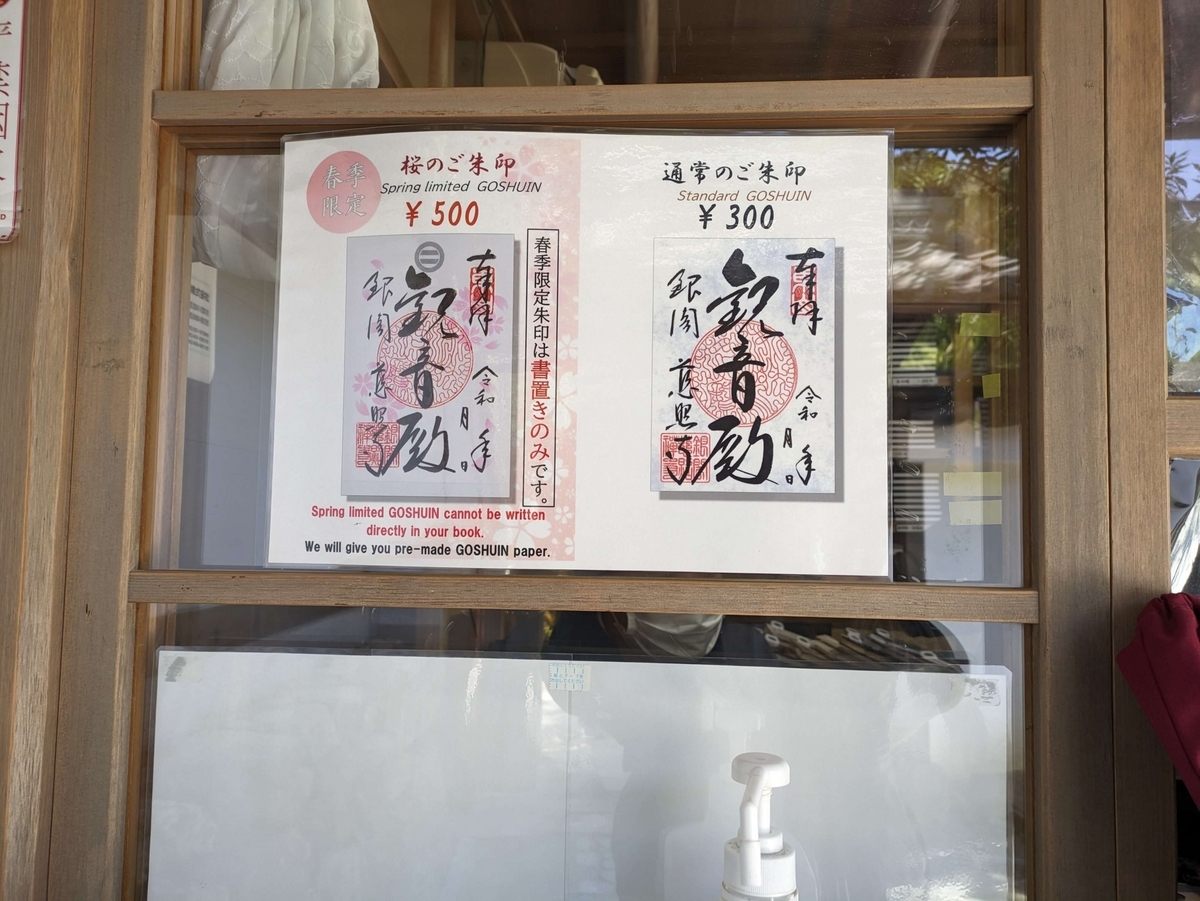

御朱印は2種類で直書きが1種類

御朱印所

銀閣寺の御朱印は拝観ルートの入り口である中門をくぐってすぐ右手にあります。

こちらで一旦御朱印帳を預け、拝観終了後に受け取ります。

こちらでは通常御朱印に加えて季節に応じた限定御朱印の2種類を頂けるようです。通常御朱印のみ直書きです。

受付時間 8:30~17:00

志納金 300円

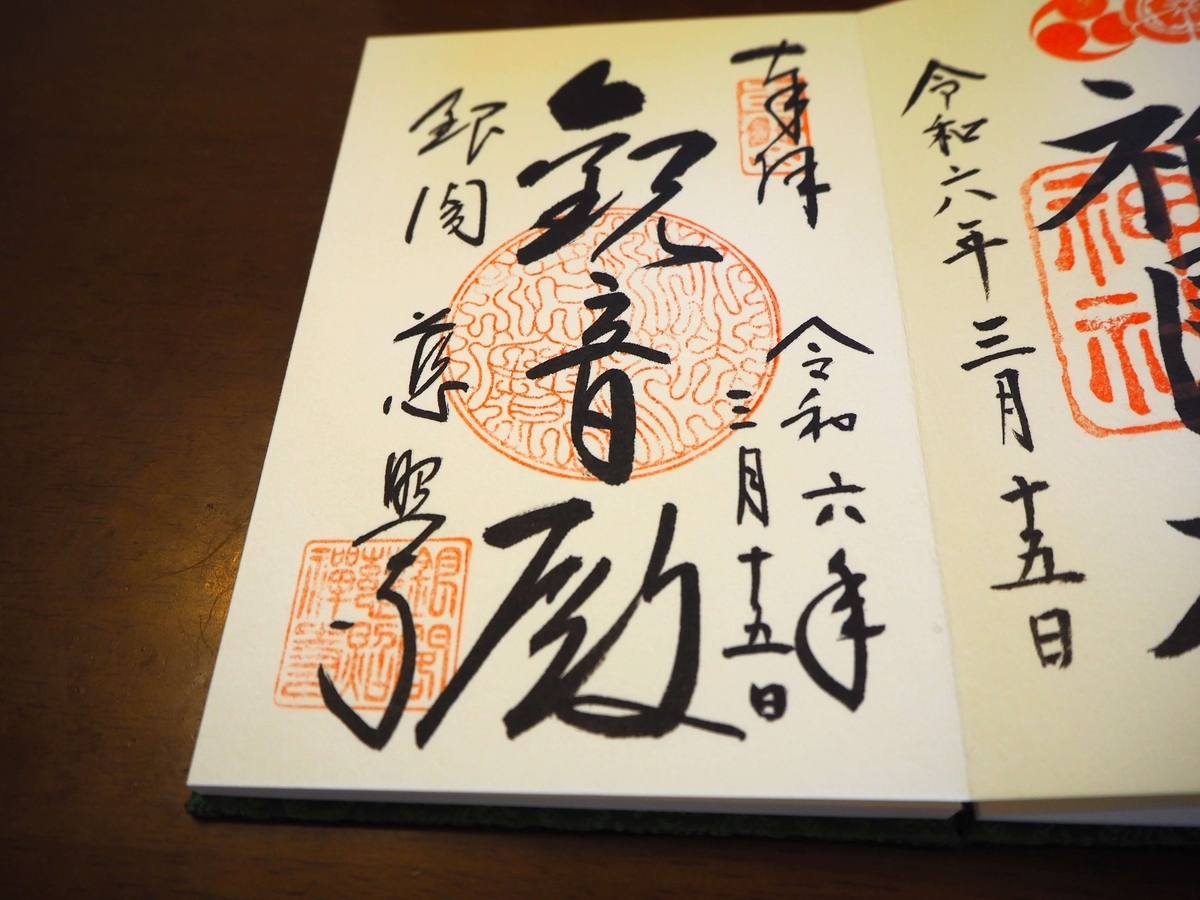

御朱印

今回は通常御朱印のみ頂きました。「観音殿」と記されています。

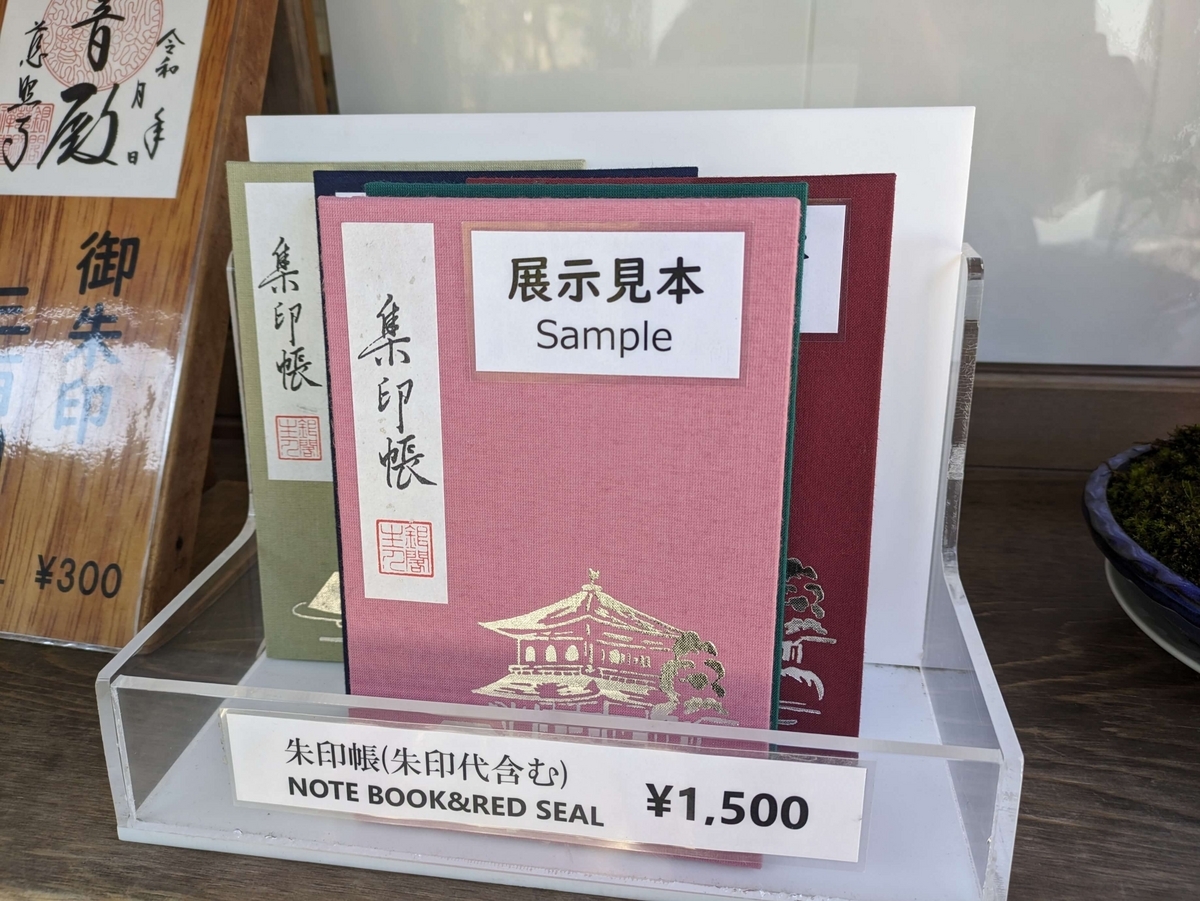

オリジナル御朱印帳

銀閣寺では5種類の御朱印帳を頂けます。全て小型サイズで紙質は良好でした。

価格 1500円

足利義政が建てた山荘だった

銀閣は京都府左京区の慈照寺庭園にある観音殿と呼ばれる2階建ての楼閣建築のことですが、その知名度の高さ故に寺全体が銀閣寺と呼ばれて親しまれています。東山文化を代表する存在であり、古来より清水寺と並んで京都観光における東の横綱的存在であり続けてきたことは間違いありません。

「わび」「さび」の世界観を色濃く表現した銀閣の落ち着いた佇まいは金閣とは対照的で、華美や虚飾を全てそぎ落としたようなシンプルな外観でありながら見る者に圧倒的な存在感を放っています。銀閣を美しいと言わない日本人は恐らく一人もいないのではないでしょうか。

銀閣はもともとは室町幕府8代将軍足利義政の隠居後の山荘として造営された東山殿の一部でした。1482年より8年かけて東山殿では大規模な建物が数多く建てられましたが、完成を見届けることなく1490年に義政が亡くなってしまいます。菩提を弔うため東山殿を禅寺に建替えて誕生したのが慈照寺で、この時の建物で現在まで残っているのは銀閣と東求堂だけです。

現在は臨済宗相国寺派に属する寺院で、大本山相国寺の山外塔頭となっています。

京都市・宇治市・滋賀県大津市の3市に点在する17か所の寺社と城郭で構成される「古都京都の文化財」の一つとして、1994年にユネスコの世界遺産に登録されました。

アクセスは「哲学の道」がベスト

交通

京都駅より市バス5系統・17系統「銀閣寺道」バス停下車

南禅寺より徒歩

「哲学の道」沿いの道を徒歩約26分で、私はこれが銀閣寺をお参りする際のゴールデンルートだと思っています。

地図

近隣の寺社

境内の見どころ

境内図

総門

1800年に再建されたものです。

方丈

銀閣寺の本堂で1624年に再建されたものです。本尊の釈迦如来像が安置され、与謝蕪村と池大雅の襖絵が収蔵されています。

東求堂(国宝)

1486年の建立で、足利義政が東山殿を造営した当初の遺構として現存する数少ない建物です。

義政の持仏堂として建てられたもので、現存する最古の四畳半書院です。

必見の国宝建築物

慈照寺観音殿(国宝)

木造2階建ての楼閣建築で上層が仏堂、下層が書院となっています。建築当初は内外とも漆塗りで銀箔が貼られたことはこれまで全くありませんが、文字通り金箔が貼られた鹿苑寺の舎利殿が「金閣」と呼ばれたことに対して銀閣と呼ばれました。

円錐型の盛り砂である向月台は高さ165㎝あり、近くから見るとその意外な大きさに驚かされます。

「銀沙灘」(ぎんしゃだん)は 白砂を段形に盛り上げ、平面に波紋を表現しています。向月台も銀沙灘も今のような形になったのは江戸時代後期で、作者も意図も全く不明なままです。

庭園の錦鏡池越しにも美しい姿を見ることができます。

東求堂の裏手の山にある展望所が銀閣の隠れたビューポイントとなっています。

最後に退場するまで目が離せません。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。