平泉の中尊寺では11か所の御朱印所で13種類の御朱印を頂けます。藤原四代のミイラを納めた金色堂へのアクセスは平泉駅から徒歩約30分で、回り方としては金色堂から始めるのがベストです。2023年春に続いて今度は冬にお参りしました、※2017年7月6日作成、2023年5月15日改定、2025年3月9日改定。

是非こちらもご覧ください

御朱印は直書きか?書置きか?

御朱印所は11か所ある

中尊寺では下線を引いたお堂で御朱印を頂くことができます。

2017年の時点では金色堂・能舞台・讃衡蔵・大日堂・本堂・地蔵堂が直書きでしたが、2023年に改めてお参りしてみると大日堂と地蔵堂も書置きに代わっていました。能舞台は2323年・2025年ともに御朱印所が閉まっており、その後どうなっているかについては不明です。

経蔵の御朱印は弁財天堂の御朱印所で頂きます。また地蔵堂の御朱印所の裏に道祖神の祠があり、こちらの御朱印も頂くことができます。そのため御朱印所は全部で11カ所で全13種類です。

御朱印所が閉まっている場合も結構な頻度であるようなので、その場合は潔く諦めましょう。(真冬の平日に訪れた先日は半分以上閉まっていた。)

受付時間 8:30~17:00(11月から2月は16:30まで)

志納金 300円

※御朱印を全部揃えた上に御朱印帳まで購入すると結構な金額になります。讃衡蔵の中に銀行ATMがあるので、いざという時に重宝します。

中尊寺金色堂の直書き御朱印

金色堂の御朱印所は堂内にあります。

金色堂では堂内で購入した御朱印帳に対しては見開きで、それ以外に対しては通常サイズの直書き御朱印を頂けます。3回目のお参りである今回は金色堂でのみ頂きました。

過去に頂いた御朱印

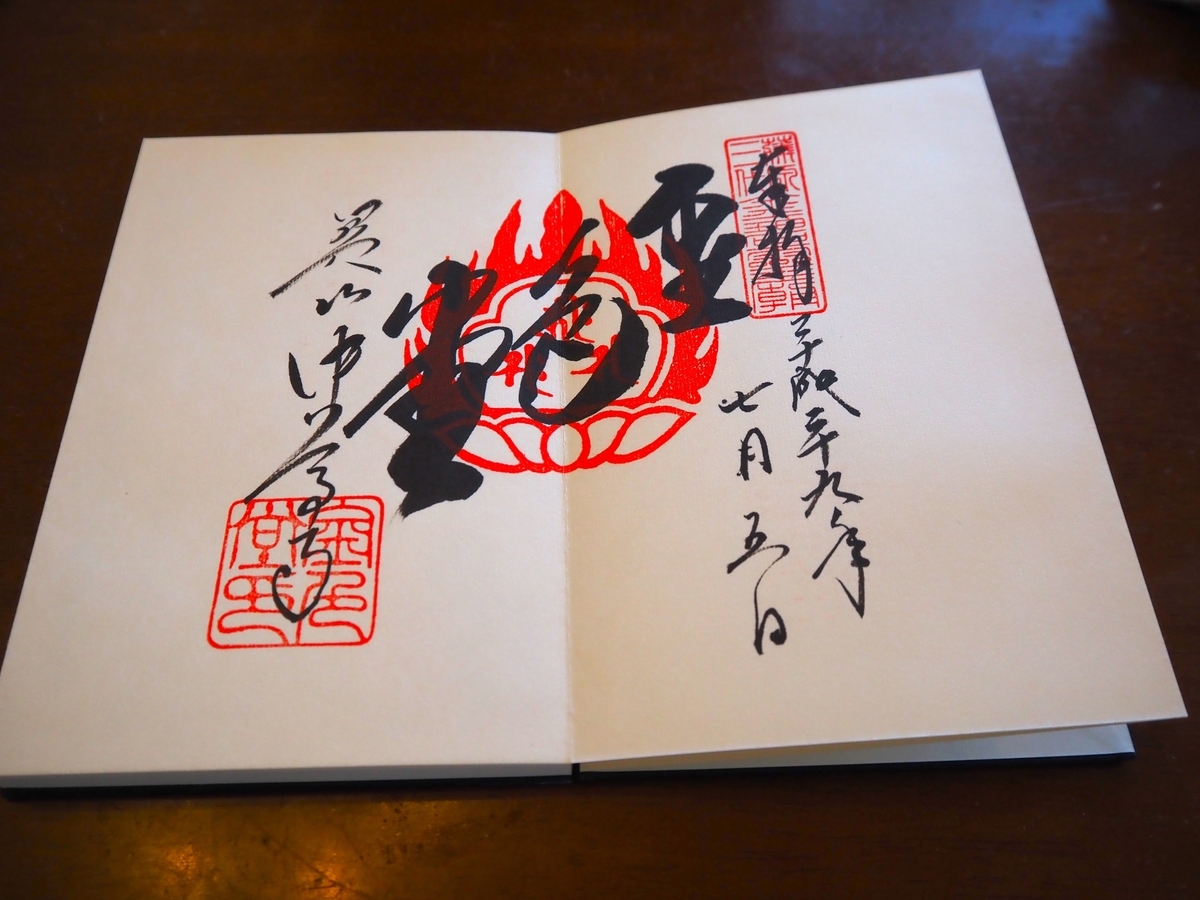

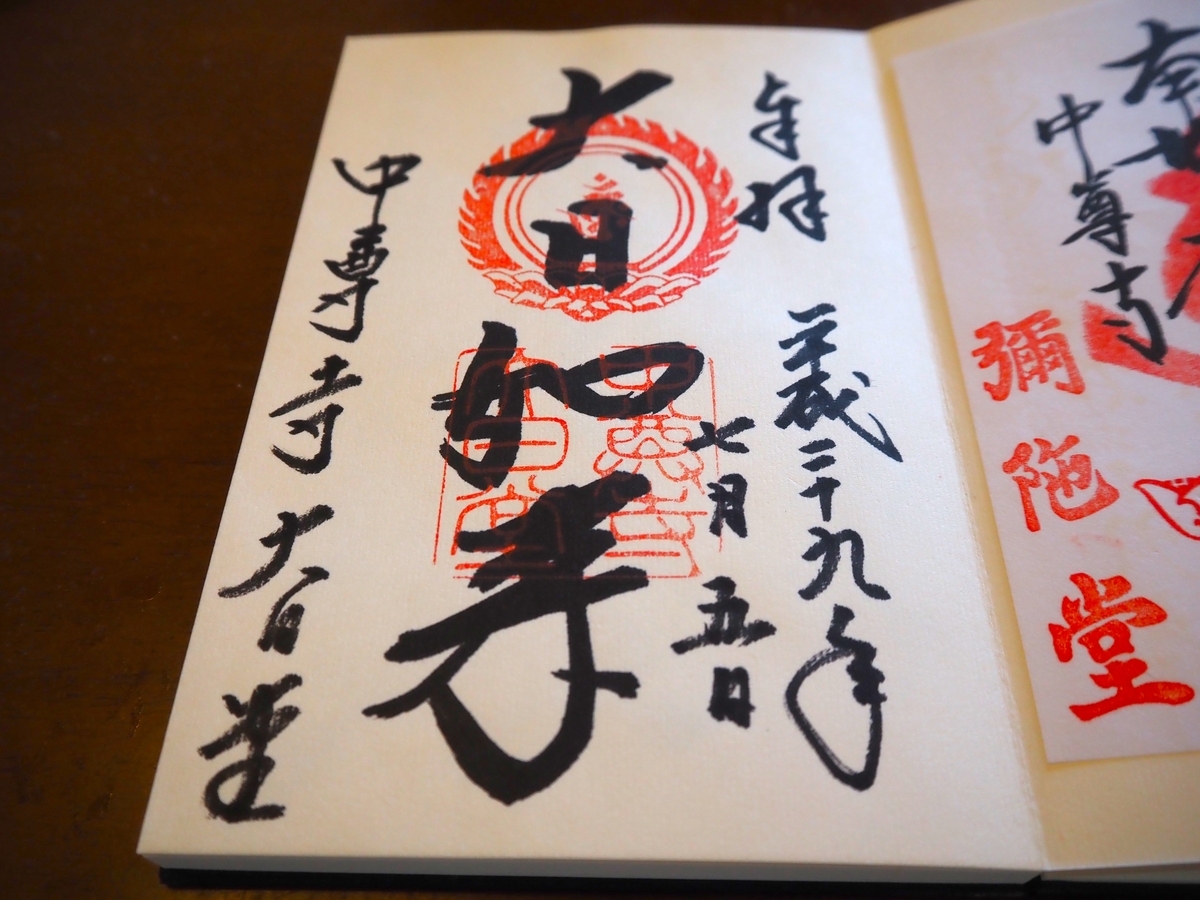

金色堂(直書き)

2023年(令和5年)5月12日付です。

2017年(平成29年)7月5日付で、金色堂で購入した御朱印帳だけに頂ける見開き御朱印です。

経蔵と弁財天堂(書置き)

経蔵と弁財天堂の御朱印所は弁財天堂の横にあります。(2017年は閉まっていました)

2023年(令和5年)5月12日付弁財天堂の御朱印です。

2023年(令和5年)5月12日付経蔵の御朱印です。

白山神社(直書き)

2017年7月5日付御朱印で、2023年・2025年は御朱印所が閉まっていました。

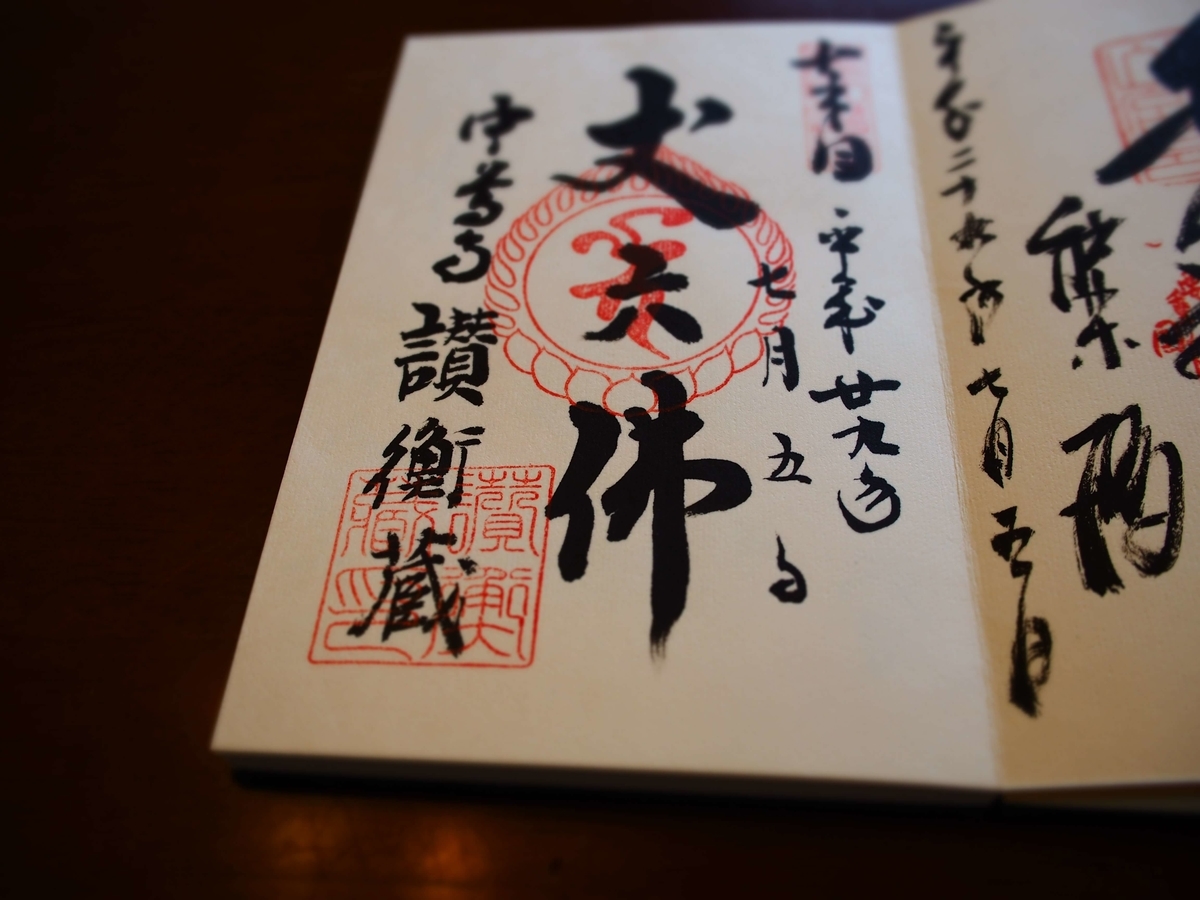

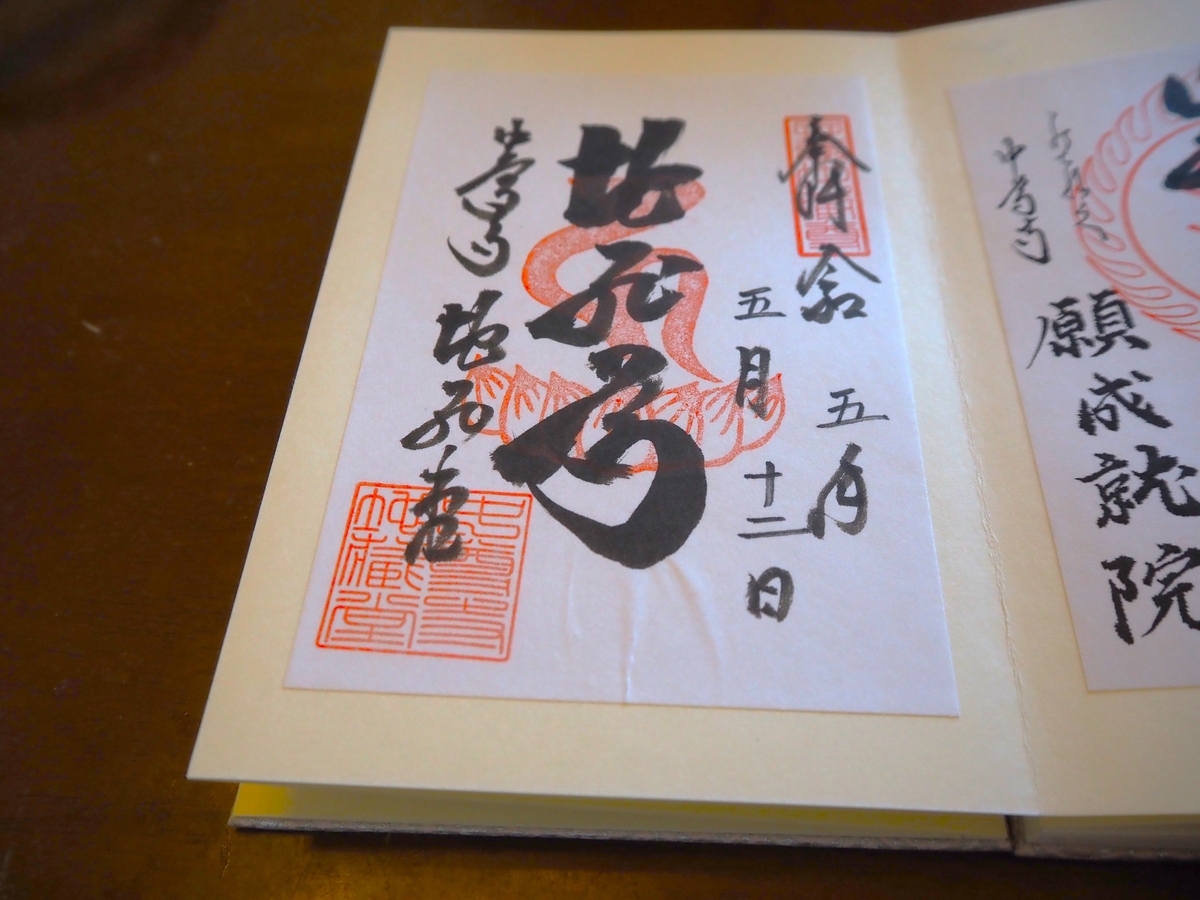

讃衡蔵(直書き)

御朱印所は館内にあり、入館の際に御朱印帳を預け、退館の際に受け取ります。

2023年(令和5年)5月12日付で、こちらでは直書きの御朱印を頂けます。梵字で「ベイ」を表す朱印の上に「丈六佛」と記されています。仏の身長が一丈六尺(約4.85m)と言われることに由来します。

2017年(平成29年)7月にお参りした際の御朱印です。

阿弥陀堂(書置き)

2023年(令和5年)5月12日付です。2017年は貼るところまでやってくれましたが、2023年は自分で貼りました。

2017年7月5日にお参りした際のものです。

大日堂(直書き→書置き)

2023年(令和5年)5月12日付で、御朱印は書置きとなっていました。

2017年は直書きでした。

峯薬師堂(書置き)

2023年(令和5年)5月12日付です。

2017年の御朱印も書置きでした。

本堂(直書き)

2023年(令和5年)5月12日付で、梵字で「バク」と記しています。釈迦如来を意味する御朱印です。![]()

初めてお参りした2017年(平成29年)の時のものです。

薬師堂(書置き)

2023年(令和5年)5月12日付です。2017年は閉まっていましたが、この時は開いていました。

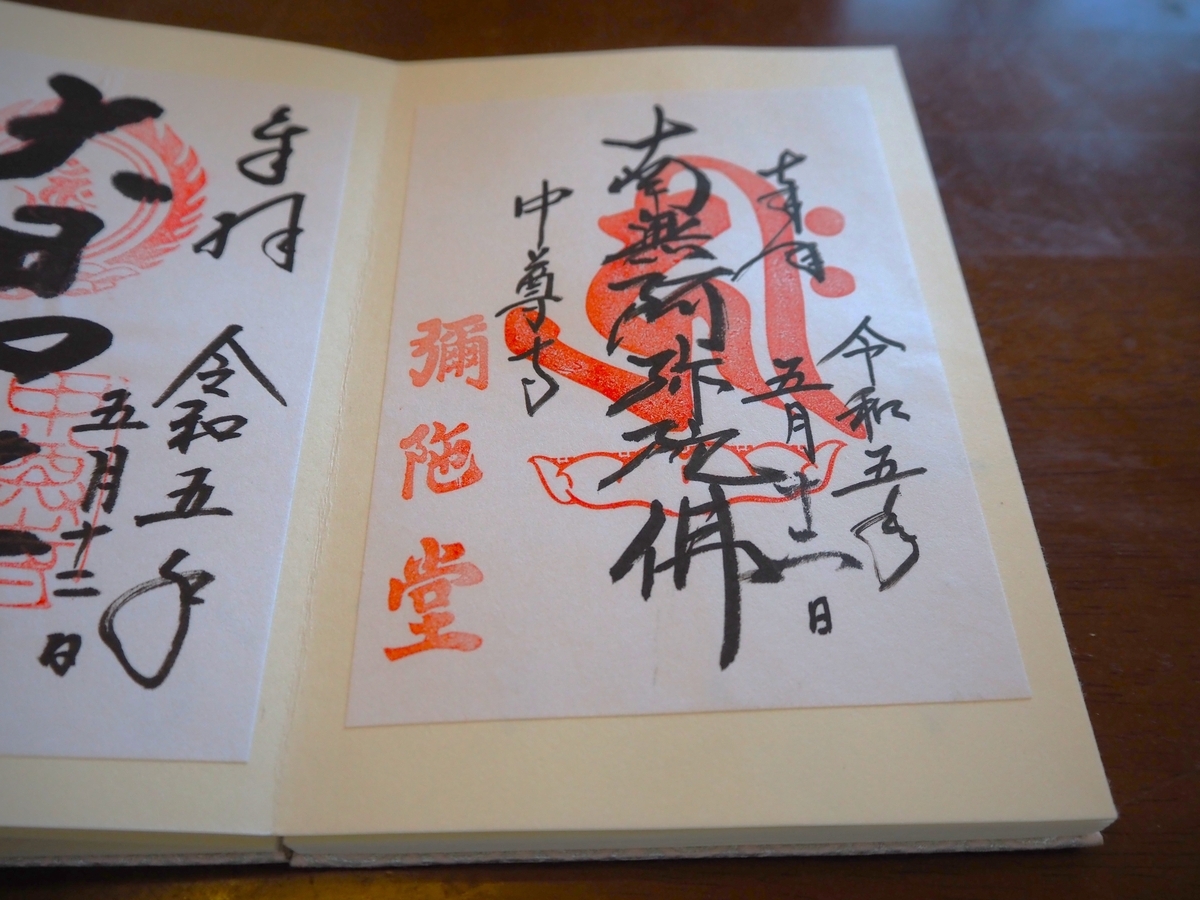

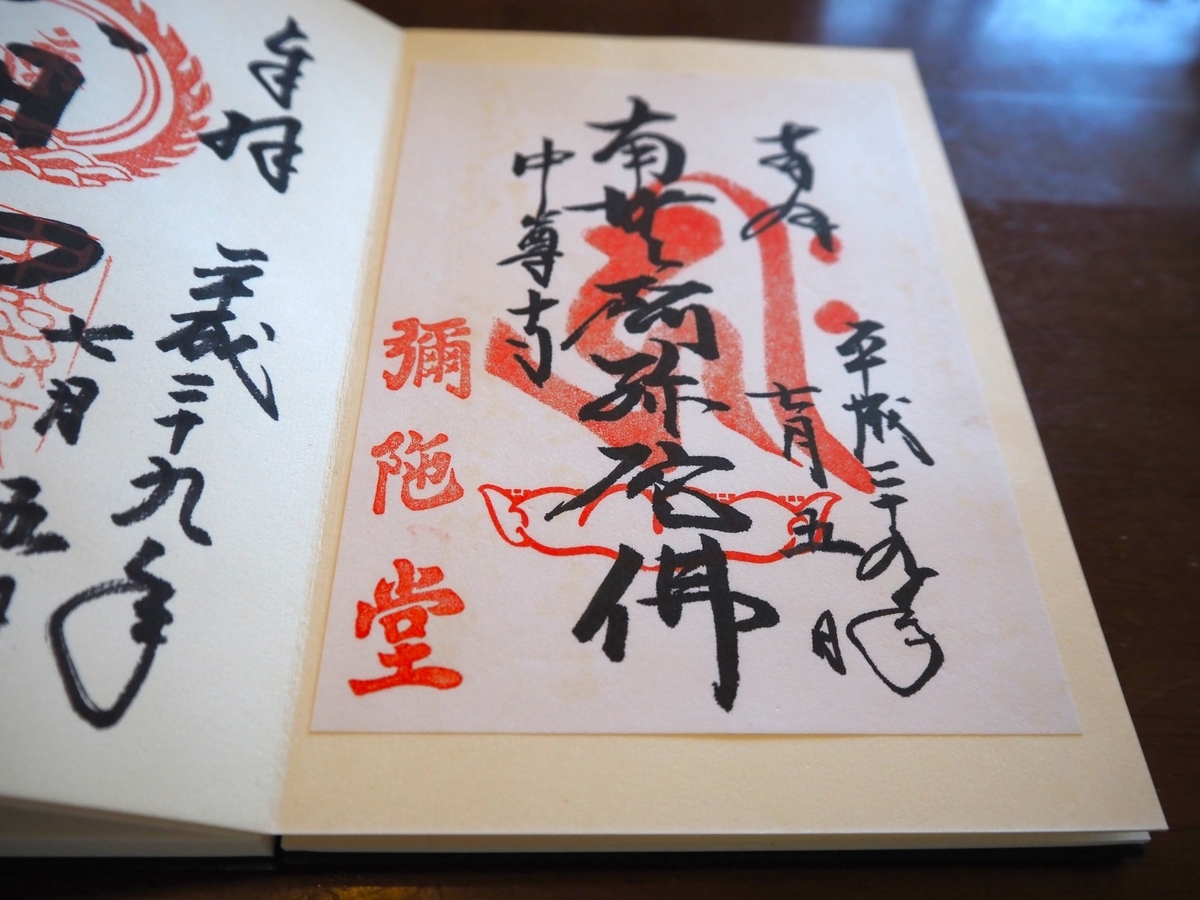

地蔵堂(直書き→書置き)

こちらでは地蔵堂と道祖神の2種類の御朱印を頂けます。2017年は直書きでしたが、2023年は書置き対応でした。

2023年(令和5年)5月12日付御朱印です。

2017年は御朱印帳への直書きでした。

弁慶堂(書置き)

2023年(令和5年)5月12日付御朱印です。2017年は閉まっていたため、今回初めて頂くことができました。

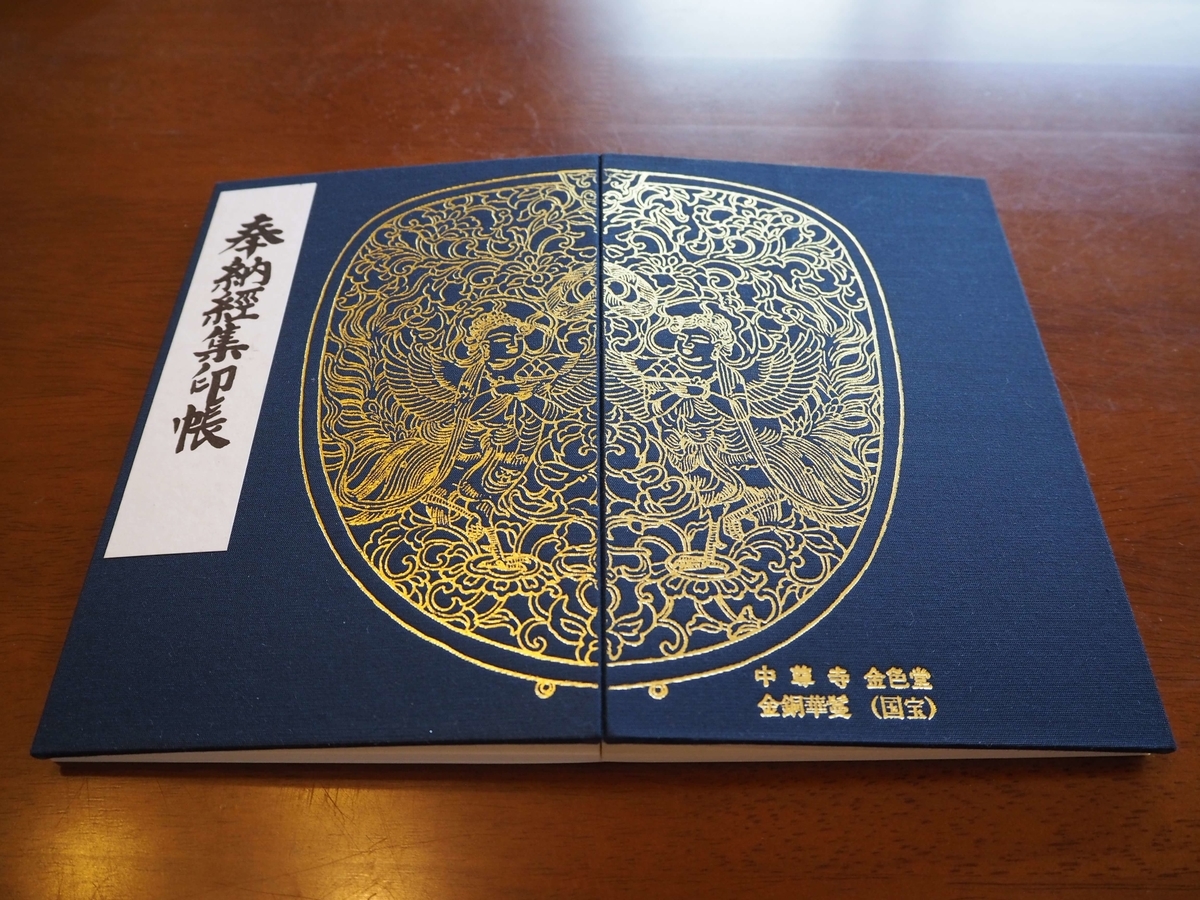

中尊寺の御朱印帳と四寺廻廊の御朱印帳

中尊寺のオリジナル御朱印帳はサイズも大判でデザインも優れており、紙質も最高です。境内の各所で販売していますが、金色堂の御朱印所で購入した方のみ見開き御朱印が頂けます。

価格 2000円

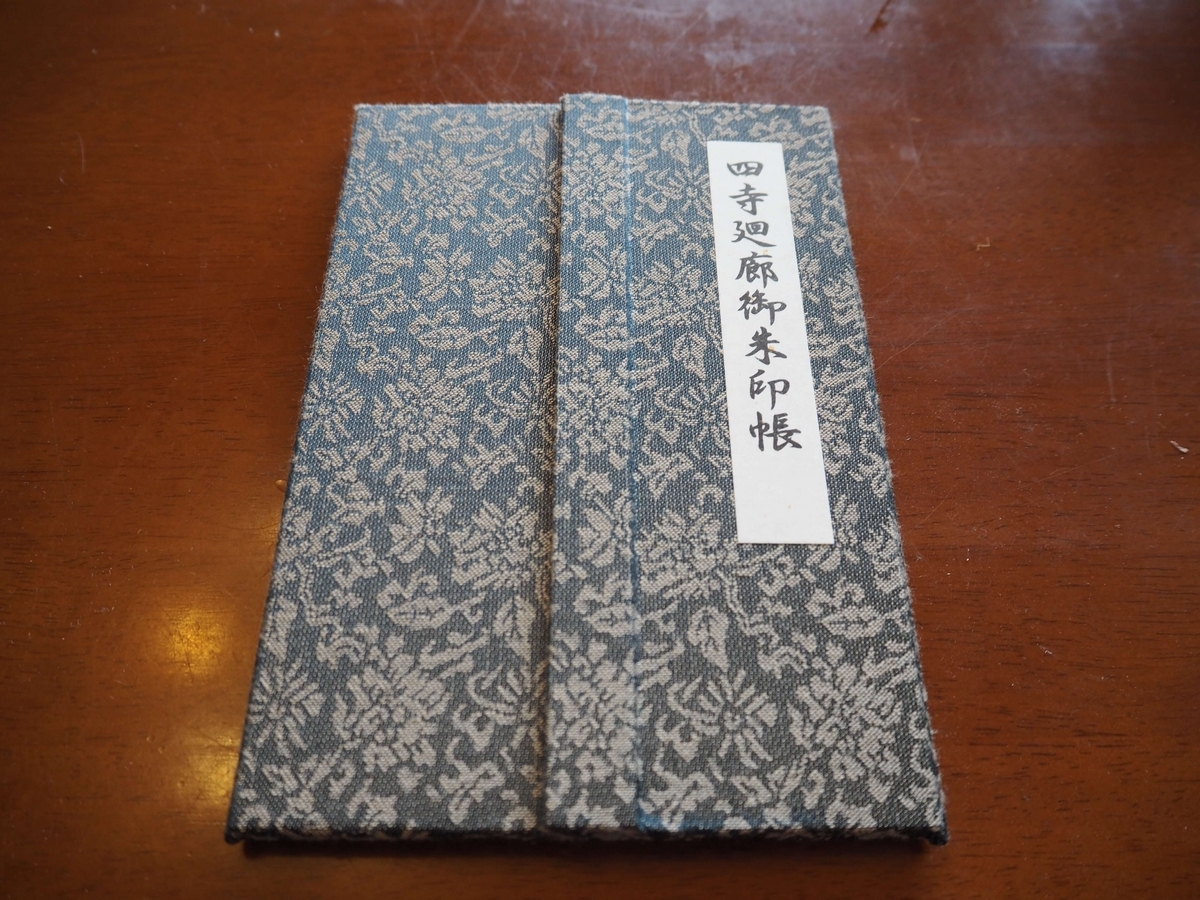

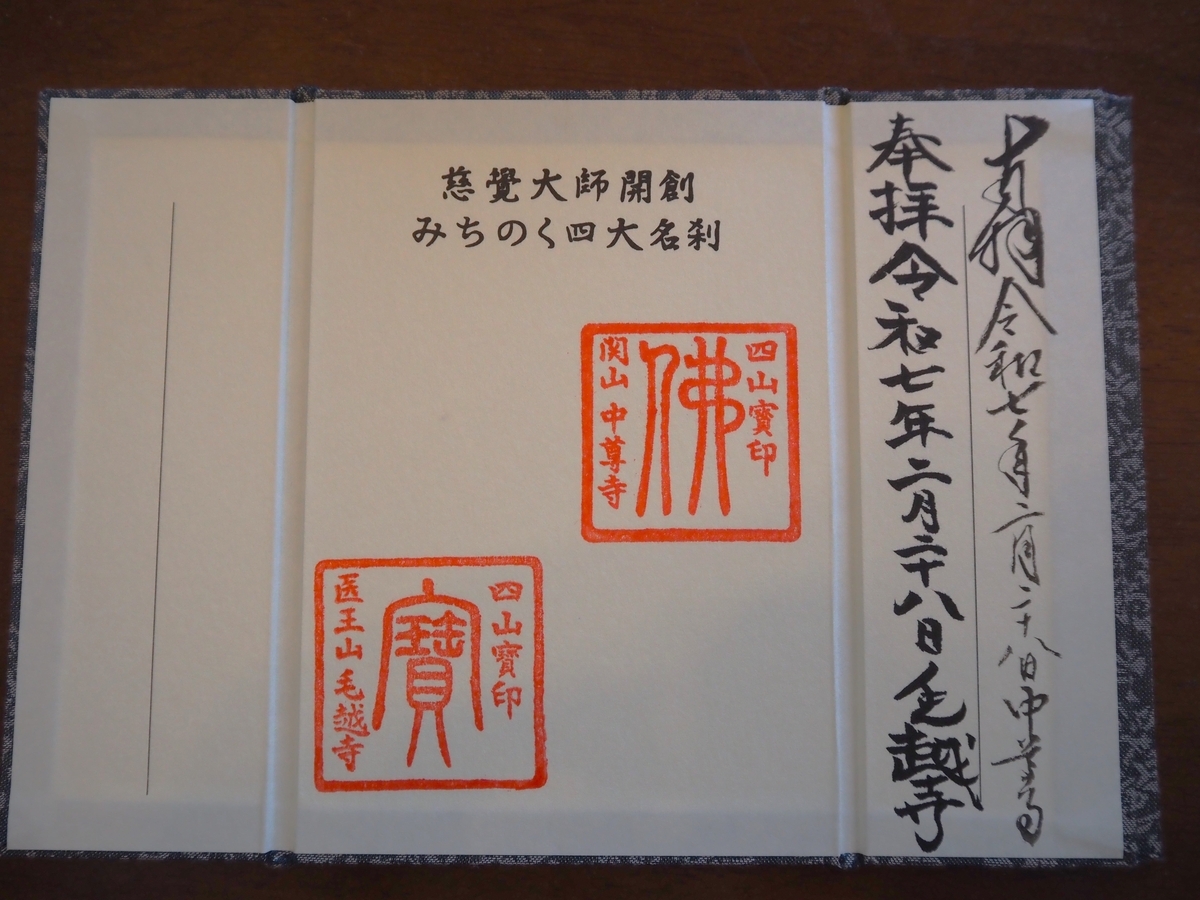

慈覚大師円仁が開山したと伝えられる山寺の立石寺・松島の瑞巌寺・平泉の中尊寺と毛越寺を総称して四寺廻廊(しじかいろう)と呼んでおり、専用の御朱印帳も用意されています。御朱印が揃うと最後にお参りした寺院の色紙を頂けます。

山寺の御朱印所が無人であったため四寺廻廊の御朱印をもう一度揃えようという試みは早々に躓いてしまいましたが、気を取り直して平泉の二寺では頂くことにしました。山寺と瑞巌寺は日を改めてお参りすることにします。

※四寺廻廊についてはコチラ

〖2023年春〗四寺廻廊の御朱印と見どころを徹底紹介 - 全国の御朱印を制覇したい!!

中尊寺の由緒

中尊寺の創建については諸説あり、寺伝によれば9世紀半ばに慈覚大師円仁の開山とされています。

11世紀の前九年・後三年の役における犠牲者の霊を弔い、辺境であった東北地方に極楽浄土の姿を再現させるため、12世紀初頭に奥州藤原氏の初代清衡が大伽藍を造営して完成させました。

江戸時代には松尾芭蕉が「奥の細道」の道中に立ち寄っています。

芭蕉が「夏草や兵どもが夢の跡」と詠んだ風景です。

平泉駅より中尊寺ヘのアクセス

交通

東北線平泉駅下車徒歩約19分(月見坂の入口まで)

平泉周辺図

平泉駅周辺はこのようになっています。左下に平泉駅、右上に中尊寺があります。

地図

四寺廻廊の寺院(記事は下に続きます)

御朱印集めの回り方と見どころ

中尊寺を巡る際は平泉駅を8時にスタートしましょう。そうすると8時半の拝観開始とほぼ同時に金色堂に入ることができます。

金色堂

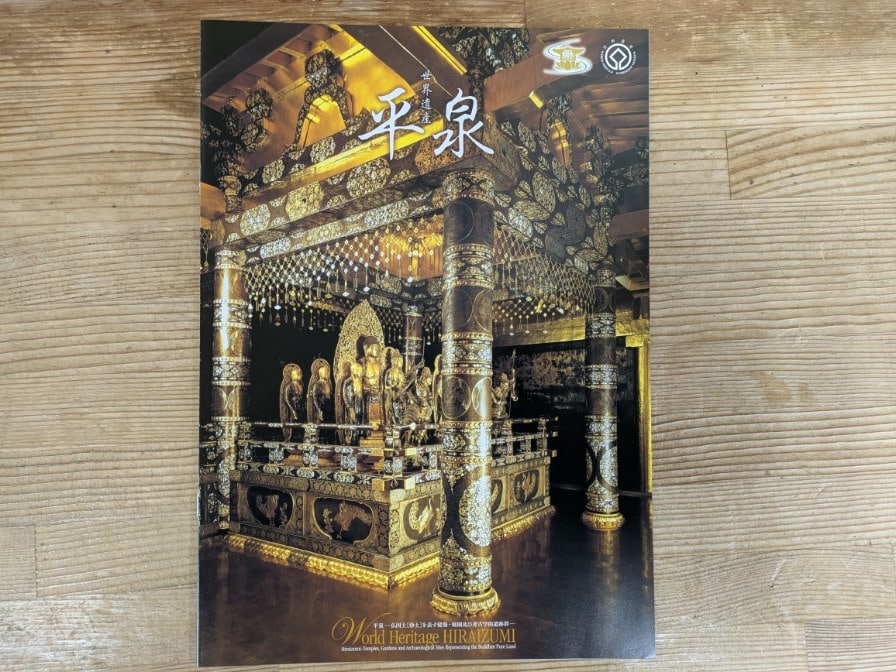

金色堂が建てられたのは1124年で、当初から内外共に総金箔貼りで漆塗りの上に金箔を貼って仕上げられています。

もともとは雨ざらしの状態でしたが、1288年には雨除けのための覆堂(重要文化財)が設けられました。

1962年から1968年にかけて実施された解体修理で建立当初の姿に復元され、それ以降は温度・湿度か管理された鉄筋コンクリート造の覆堂に収められています。

新覆堂は単なる鉄筋コンクリート造の建物なのではなく、金色堂をモチーフにして再現した建物であることに今回初めて気付きました。

金色堂の屋根は木製の瓦で葺かれています。金箔を貼るには普通の瓦より木の方が都合がいいそうですが、木は濡れれば腐ってしまいます。実際に屋根は明らかにボロボロになっており、鉄筋コンクリート造の建物内で保存されているのはしかたないでしょう。

建物の造りは京都や奈良の寺院に比べてはるかに簡単な構造と言えます。

しかし内部の装飾は絢爛豪華で、それだけに下地になっている漆の黒が印象的でした。

ちなみに春だとこのようになります。

経蔵

経蔵は金色堂の隣にあります。

創建当時の古材を使用して鎌倉時代に再建されたもので、国の重要文化財に指定されています。

弁財天堂

白山神社

白山神社は中尊寺の鎮守とされており、能舞台は日本芸能史上貴重な遺構です。

阿弥陀堂

讃衡蔵

中尊寺の文化財を収集、展示しています。

大日堂

峯薬師堂

本堂

火災で焼失していたものを1909年に再建しました。

法要のほとんどがこちらで行われます。

薬師堂

損傷が影しかったため、薬師堂は2020年に建て替えられました。

1885年に改築された以前の薬師堂です。

地蔵堂

御朱印所の裏に道祖神の祠があります。

弁慶堂

1826年に再建された総欅造りの建物で、本尊である勝軍地蔵菩薩の他弁慶や義経の像も祀っています。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。