仙台の名刹である瑞巌寺では2種類の直書き御朱印を頂けます。奥羽の覇者・伊達政宗が心血を注いで完成させた建物がそのままの姿で残されており、境内には様々な見どころがあります。※2023年5月14日作成、2025年3月4日改定、2025年11月25日改定。

是非こちらもご覧ください

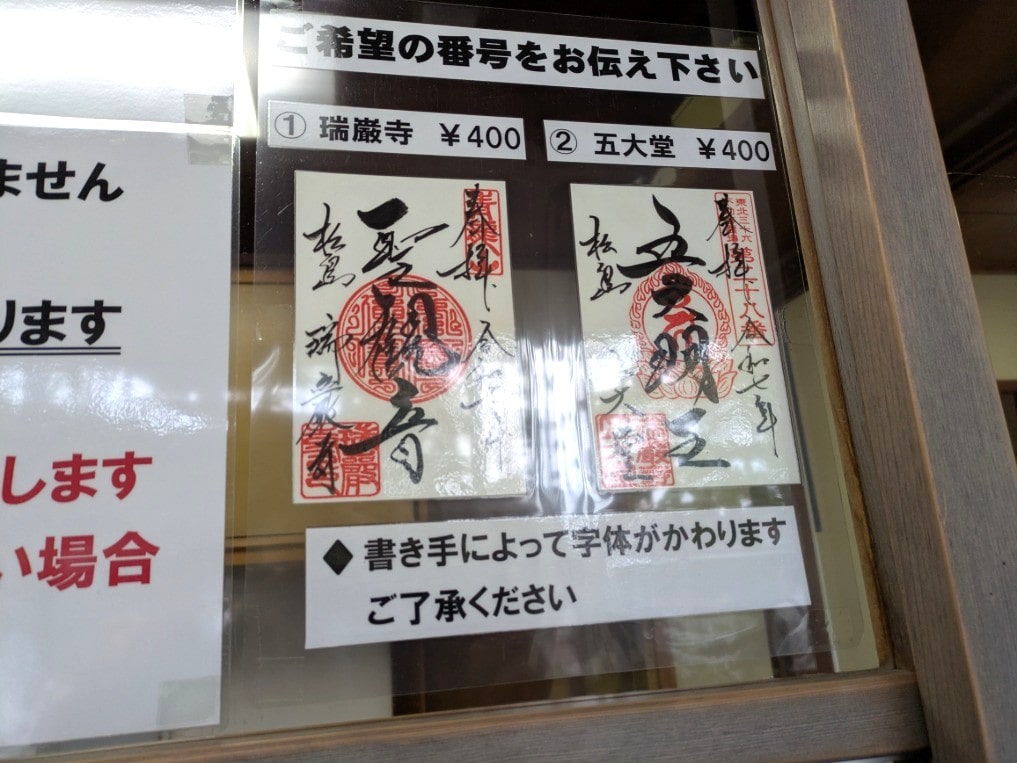

どっしりとした御朱印は2種類で直書き

御朱印所

瑞巌寺の御朱印は拝観受付の隣でいただけます。予め御朱印帳を預け、帰りに受け取ります。

こちらでは本尊「聖観音」と五大堂と2種類の直書き御朱印を頂けます。①か②か、あるいは両方か、はっきりと伝えましょう。

受付時間

4月~9月 8:30~16:30

10月・3月 8:30~16:00

11月・2月 8:30~15:30

12月~1月 8:30~15:00

志納金 400円

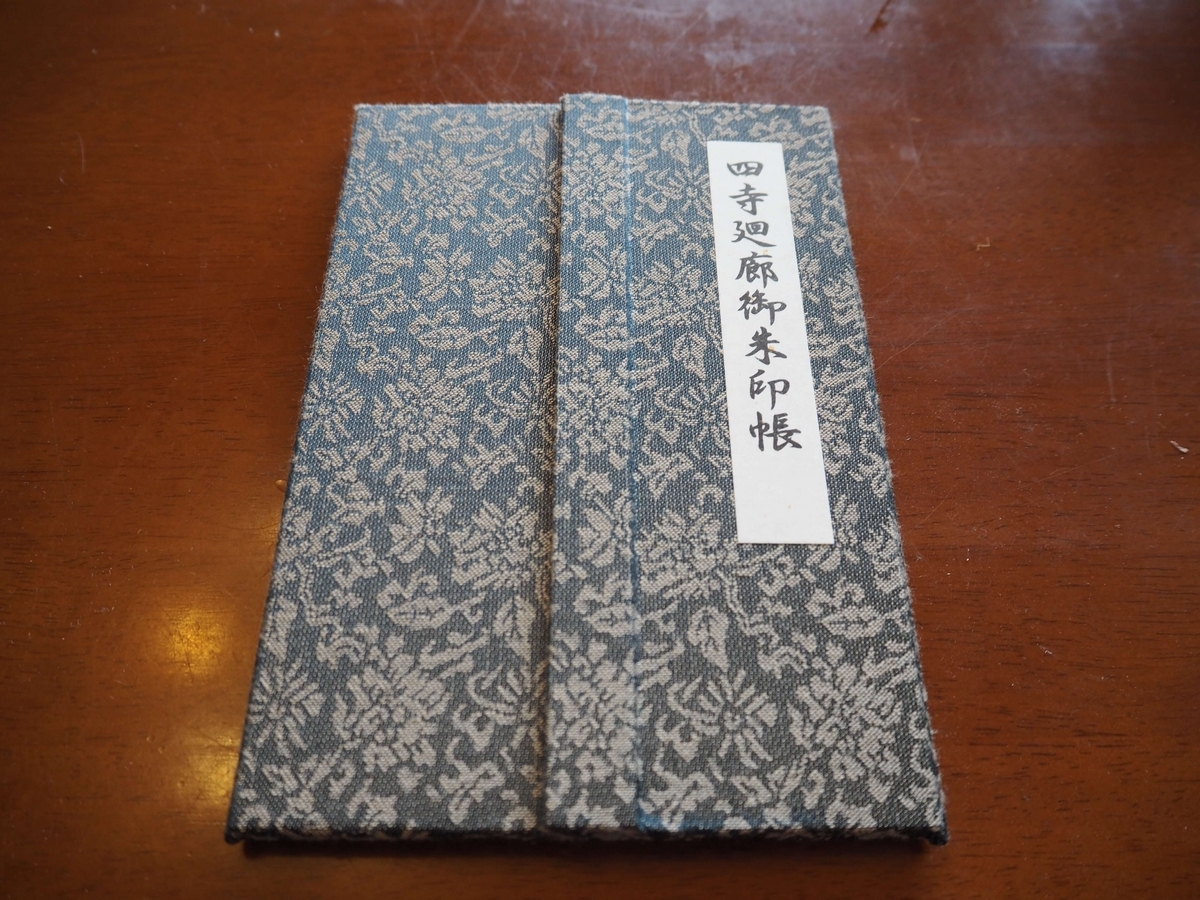

四寺廻廊の御朱印が別にある

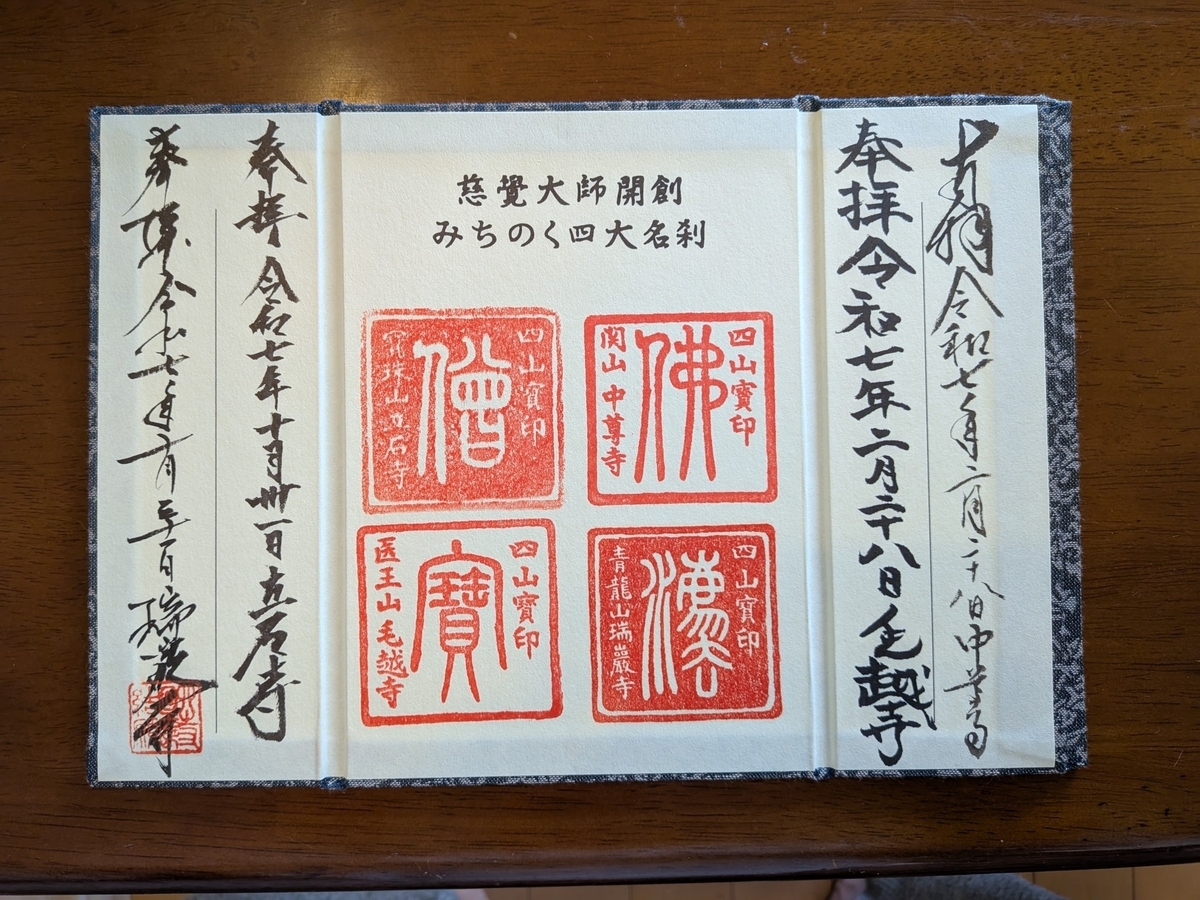

慈覚大師円仁が開山したと伝えられる山寺の立石寺・松島の瑞巌寺・平泉の中尊寺と毛越寺を総称して四寺廻廊(しじかいろう)と呼んでおり、専用の御朱印帳も用意されています。

御朱印

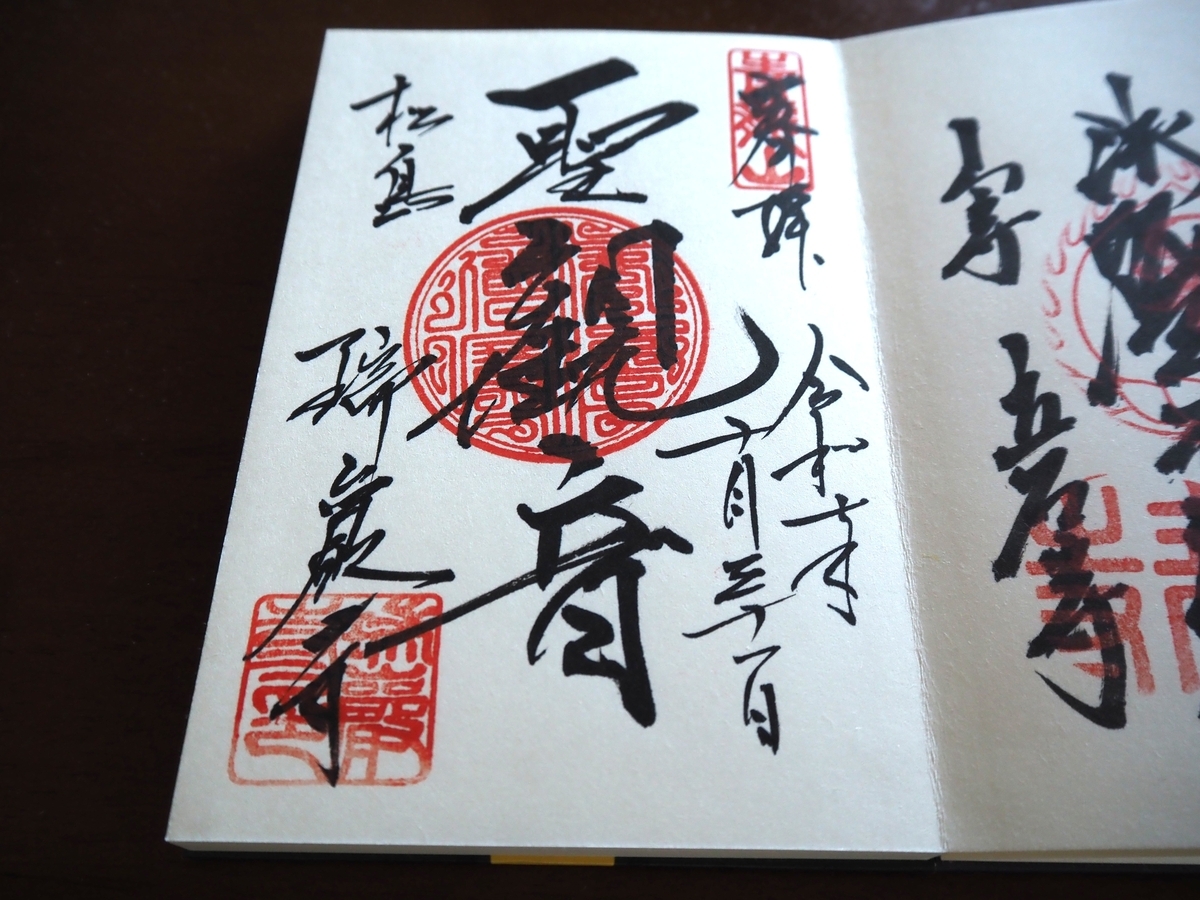

ハッキリとした直書き御朱印を頂きました。

2回目の四寺廻廊巡りも無事結願しました。

過去に頂いた御朱印

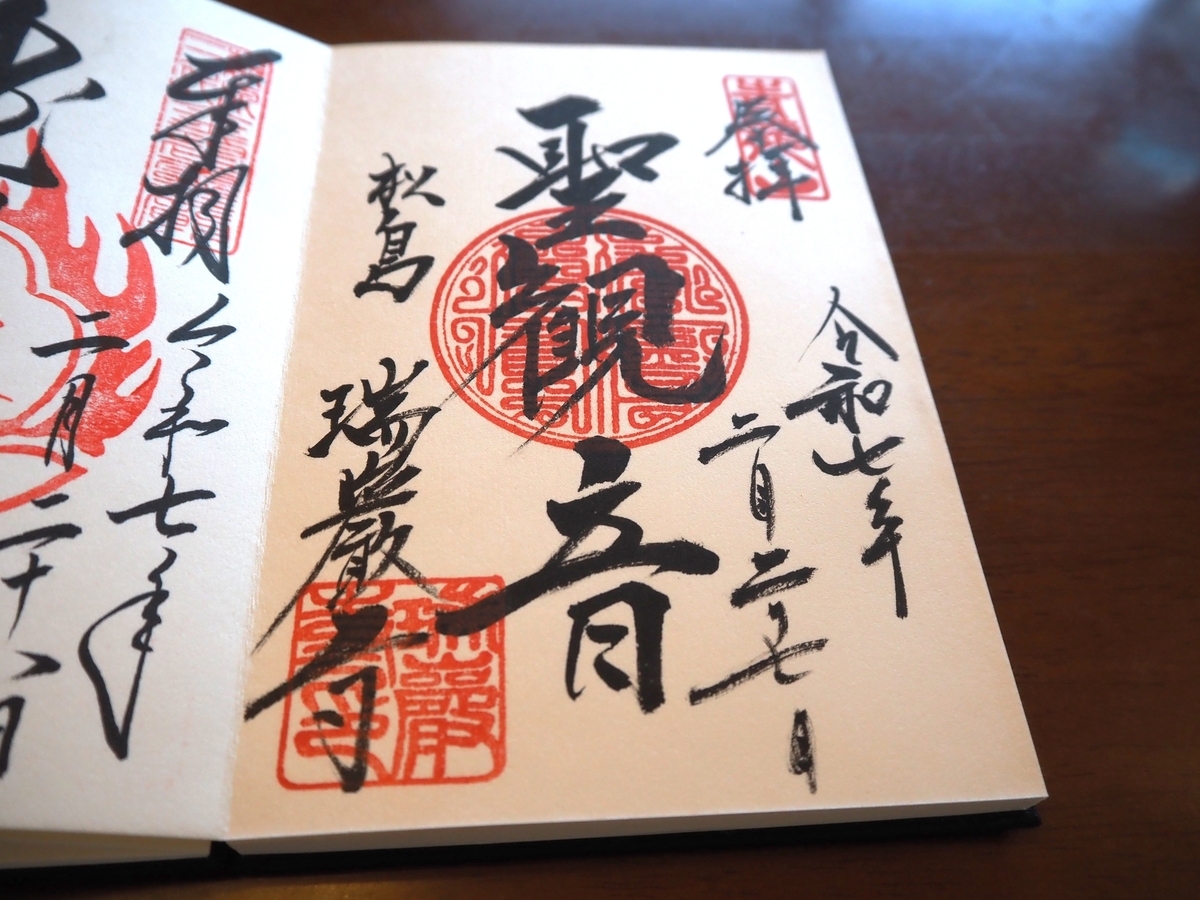

2025年2月27日付です。この時は四寺廻廊の御朱印を再度揃えるという旅の目的が山寺で早々に頓挫したため、瑞巌寺では聖観音の御朱印のみ頂きました。

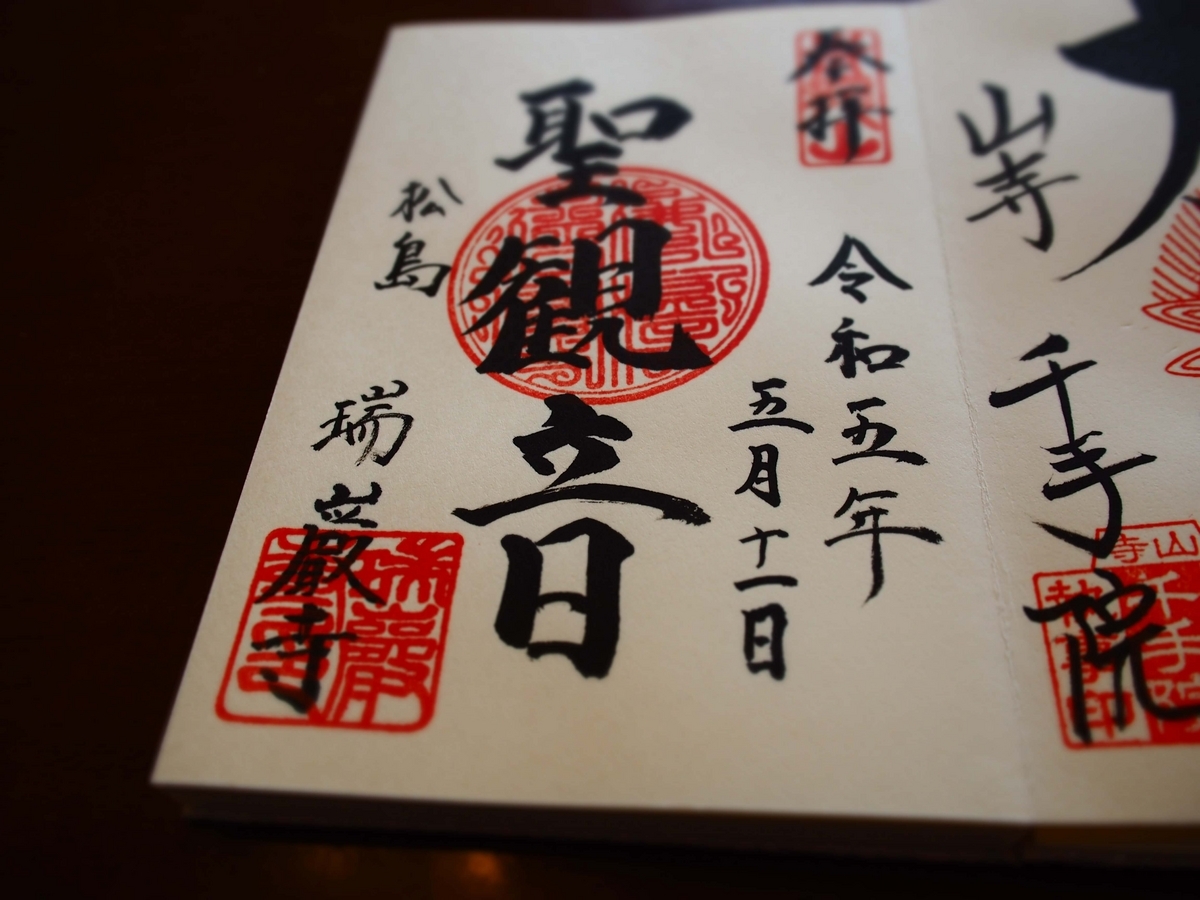

聖観音の2023年5月11日付です。

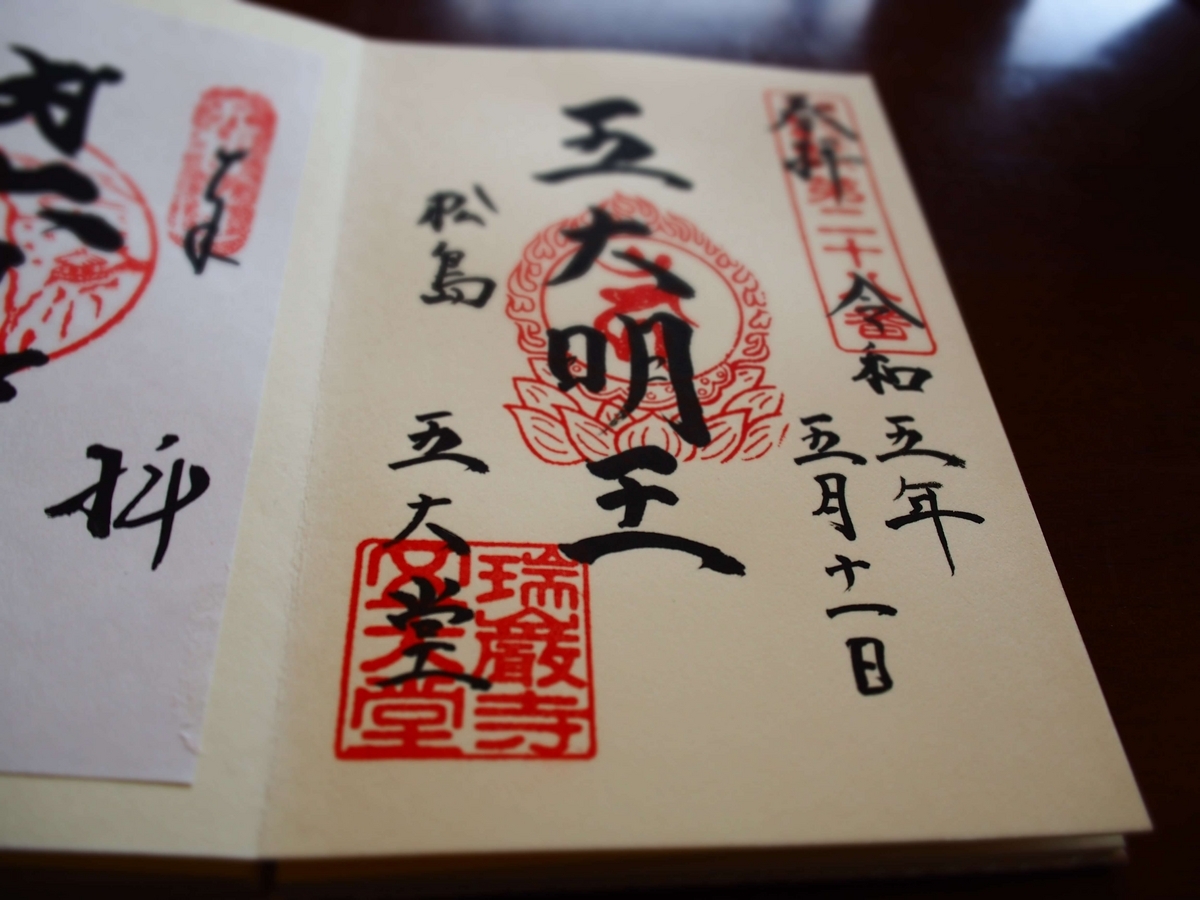

五大堂の2023年(令和5年)5月11日付です。

※四寺廻廊の御朱印について詳しくはコチラ

〖2023年春〗四寺廻廊の御朱印と見どころを徹底紹介 - 全国の御朱印を制覇したい!!

瑞巌寺の由緒

瑞巌寺は宮城県の松島にある臨済宗の寺院で、正式名称は松島青龍山瑞巌円福禅寺といいます。創建は828年で、慈覚大師円仁が創建した天台宗の延福寺が起源であるとされています。

唐から帰国後に第三代天台座主となった慈覚大師は関東や東北で数多くの寺院を開いたとされています。瑞巌寺に加えて850年の創建とされる平泉の毛越寺と中尊寺、そして860年には山寺立石寺を創建しています。これらの寺院は松尾芭蕉の「奥の細道」の舞台となっている点で共通しており、2003年6月に四寺が連携して「みちのく古寺巡礼 四寺廻廊」が発足しています。

鎌倉時代になると執権北条時頼が武力で天台派の僧徒を追い、法身性西を住職に据えて寺を禅宗に転換させました。それ以降は北条氏の保護を受けて繫栄し、最終的に五山に次ぐ格付けを受けるまでになります。しかし火災によって戦国時代の終わりには廃墟同然にまで衰退してしまいました。

江戸時代になって伊達政宗が仙台藩初代藩主となると延福寺復興を思い立ち、1609年に荘厳な伽藍を完成させます。これに合わせて寺の名も現在のものに改めました。

アクセス

交通

仙石線松島海岸駅より徒歩約10分(東北線の松島駅ではありません!)

地図

四寺廻廊の寺院(記事は下に続きます)

境内の見どころ

寺号標

松島の遊覧船乗り場の真ん前にあります。

総門

正面に掲げる扁額には「桑海禅林」と記されています。「扶桑(日本)の海辺の禅寺」という意味で、瑞巌寺そのものを指しています。

参道

震災前は参道の両側を杉並木が覆っていたようですが、津波による塩害で多くが立ち枯れしてしまい、約300本が伐採されました。

参道の途中に「3・11津波到達地点」の札が立てられています。

札は矢印の場所に立てられていました。津波が本堂のすぐ近くまで到達していたことがお分かりいただけたでしょうか。

拝観受付

法身窟

延福寺の中興である法身性西と諸国行脚中の北条時頼が出会った場所とされています。一見すると土牢に見えますが、そうではないようです。

中門(重要文化財)

本堂の正面にある門で、誰もが気が付きます。瓦葺の建物が多い瑞巌寺の中でここだけが柿葺となっています。

御成門(重要文化財)

中門の左手にあり、天皇・皇族・藩主専用の門です。

本堂(国宝)

伊達政宗が5年の歳月をかけて1609年に完成させたもので、内部の10室はそれぞれの使用目的に合った絵画や彫刻で装飾されています。外観は簡素で実質本位に見えますが中身は絢爛豪華で、装飾の鮮やかさに驚かされました。

全面には見事な庭が広がっています。本堂内は撮影禁止ですが、庭の撮影は差し支えありません。

臥龍梅

伊達政宗が朝鮮出兵に際して朝鮮から持ち帰り、瑞巌寺の上棟祝いとして植えたと伝えられています。本堂に向かって右に紅梅・左に白梅が植えられており、地上をうねるように枝を張るさまが「臥せた龍」に似ていることから「臥龍梅」と呼ばれています。

庫裡(国宝)

台所の役割を担う建物です。

切妻造りの大屋根の上に入母屋造りの煙出しを乗せた非常に珍しい様式です。

実用本位の建物でありながら独特な装飾が施されています。

五大堂(重要文化財)から見た松島の絶景

坂上田村麻呂の奥州遠征の際に毘沙門堂を建て、慈覚大師円仁が延福寺を創建した際に五大明王像を安置したことから五大堂と呼ばれています。

現在の建物は1604年に伊達政宗が建てたもので、現存する東北最古の桃山建築です。現在では国の重要文化財に指定されています。

松島湾の小島にあって本土とは二本の橋で橋で結ばれており、足元から下の海が見えることから「すかし橋」と呼ばれています。

五大堂周辺では松島の絶景を堪能することができます。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。