豊川稲荷として知られる愛知の妙巌寺の御朱印は直書き1種類と書置き3種類で、華やかさのある印象的な書体です。大本殿の雄姿は一度見たら忘れられません。

是非こちらもご覧ください

華やかな書体の直書き御朱印の魅力

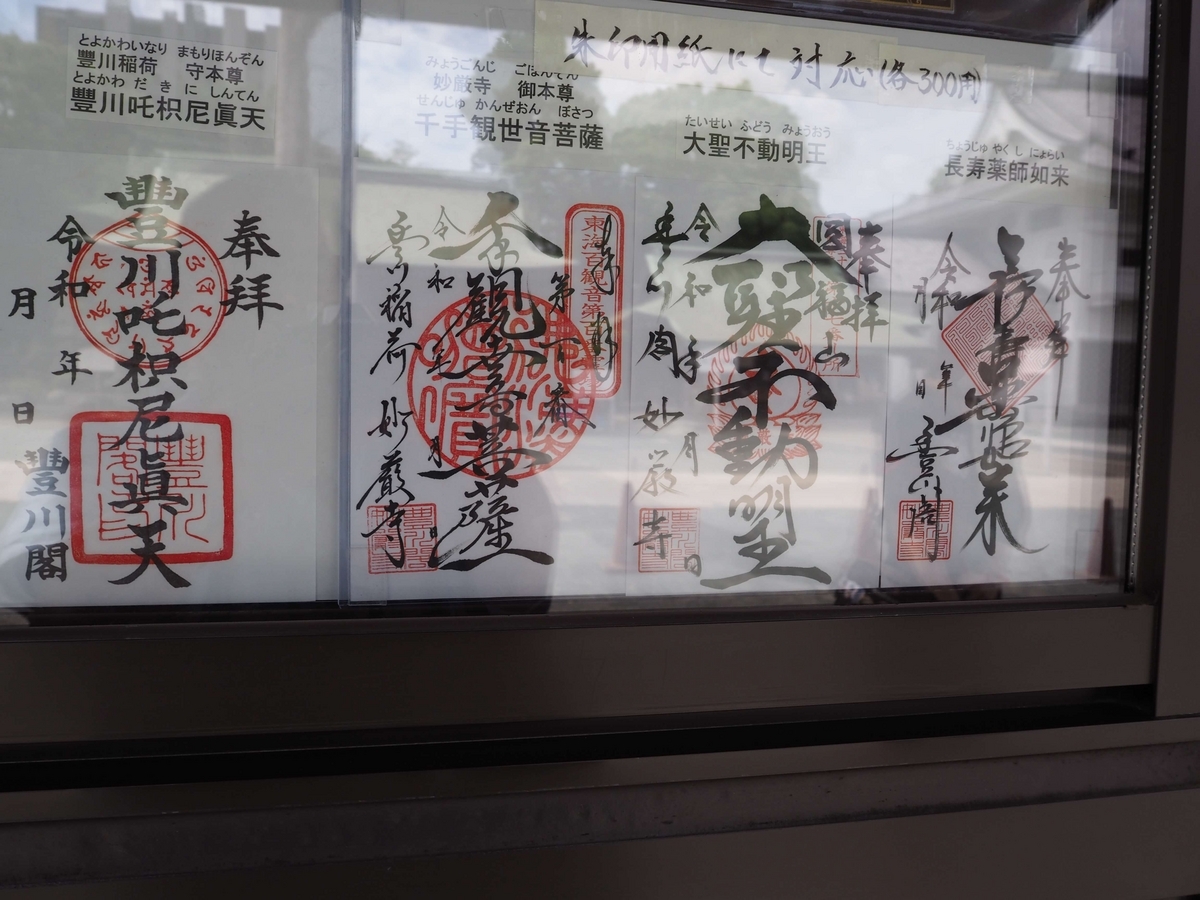

御朱印所

豊川稲荷の御朱印は大本殿に向かう参道脇にあります。

こちらで豊川吒枳尼眞天、千手観世音菩薩、大聖不動明王、長寿薬師如来の4種類の御朱印を頂けます。豊川吒枳尼眞天のみ直書きで、その他の3種類は全て書置き対応です。

受付時間 9:00~17:00

志納金 300円

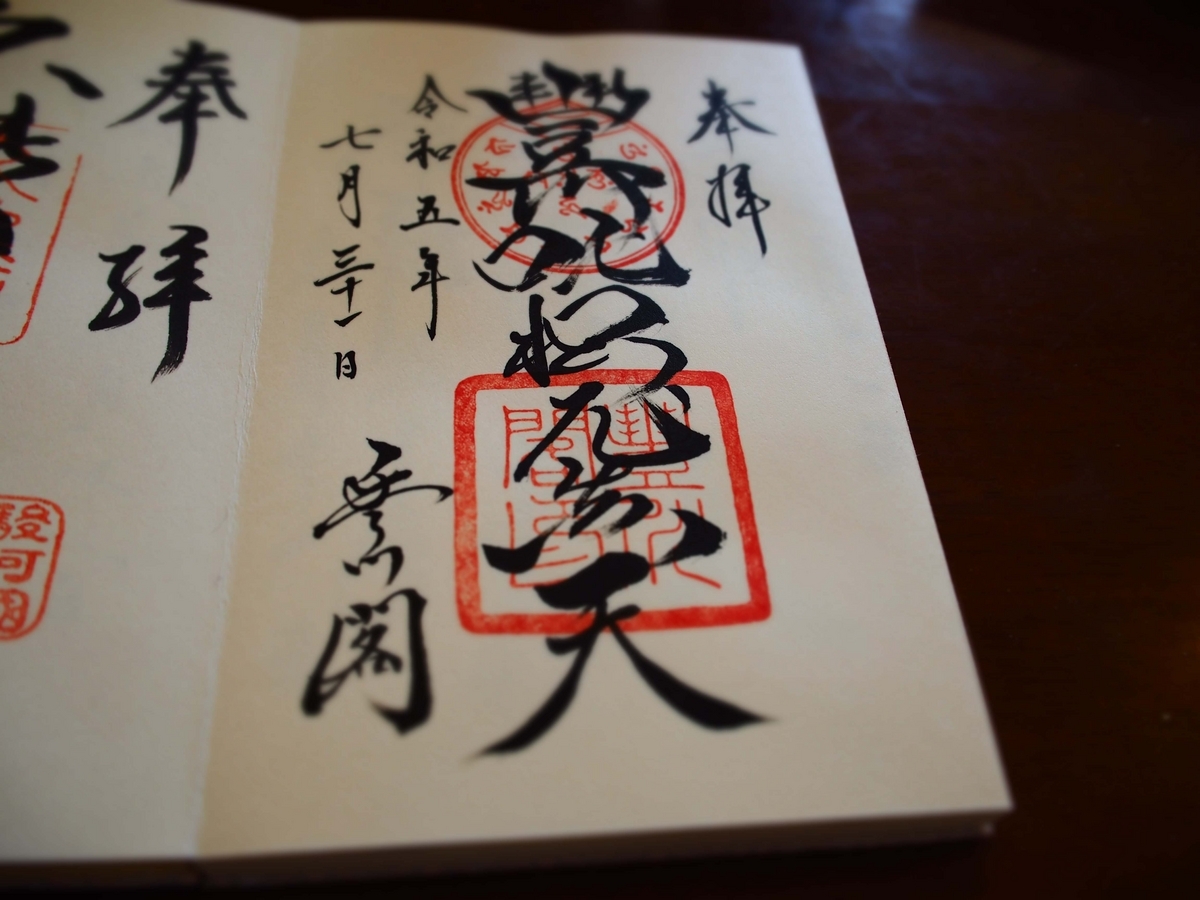

御朱印

今回は豊川吒枳尼眞天の御朱印のみ頂きました。強烈な暑さの中で待っていただけのことはある直書き御朱印です。他では見たことのない独特な書体で、適切なのかどうかわかりませんが私の中では「ワラワラとした」という形容詞が一番しっくりときます。

豊川稲荷の由緒

豊川稲荷の創建は1441年で、千手観音を本尊として豊川に建立された妙厳寺に護法神である吒枳尼眞天の像も併せて祀ったことが起源となっています。

豊川稲荷は戦国時代には今川義元や徳川家康の保護を受け、江戸時代には大岡忠相や渡辺崋山らの信仰を受けました。

現在では妙厳寺本尊の千手観音像が法堂(工事中)に、鎮守の枳尼眞天像を本殿に祀っています。本尊に加えて守護神も祀っているということで、寺院の境内なのに鳥居があるのはこういう訳です。

アクセス

交通

名鉄豊川線豊川稲荷駅下車、徒歩約5分

JR飯田線豊川駅下車、徒歩約5分

食べ歩きを楽しめそうな参道

商売繁盛の御利益で知られる豊川稲荷は多くの参拝客で賑わっており、表参道(奥まった場所にあるが駅前の地図を見ればすぐわかる)には多くの土産物屋や飲食店が立ち並んでいます。

お稲荷様ということでやはり稲荷寿司を扱っている店が多かったようで、食べ歩きも楽しめそうな参道です。

地図

全国各地にある豊川稲荷(記事は下に続きます)

寺院なのに鳥居がある境内のみどころ

境内案内図

総門

現在の建物は1884年に改築されたもので、門扉および両袖の扉は樹齢千年以上の欅の一枚板を使用しています。

鐘楼堂

大本堂の落慶を記念して1937年に寄進されたもので総欅材造です。鐘の音は4㎞以上先まで響くとされ、「除夜の鐘の音」として全国に放送されたことも度々ありました。

山門

山門は現在残されている最古の建物で、1536年に今川義元が寄進したものです。

鳥居

明治になって出された神仏分離令により「豊川稲荷」の呼称と鳥居を失ってしまいますが、両方とも後に復活しました。

もともとは江戸時代末期に豊川稲荷への目印として東海道上に立てられていたもので、一の鳥居(上)は現在の豊橋市下地町、二の鳥居(下)は豊川市御津町にありました。昭和5年に敷地内に移転・保管され、戦後になって現在の場所に立てられています。

千本幟

本殿から奥の院にかけて、全国から訪れた多くの参拝客の願いが記された幟がはためいており、その数の多さから通称千本幟と呼ばれています。

禅堂

1863年竣工の建物で不動明王と文殊菩薩を祀っています。参拝者が燈を奉納する場でしたが、戦後になって座禅修行の道場に改められました。

弘法堂

1930年に改築されたもので、弘法大師像を祀っています。

大黒堂

「おさすり大黒天」として知られており、お堂の前の2体の大黒天を撫でさすることによって仏のご利益をいただくことができると言われています。

霊狐塚

祈願成就のお礼として信者から奉納された無数の狐像が祀られています。

奥の院

1814年の建物で、旧本殿の拝殿を移築してきました。

景雲門

1858年の建物で、もともとは旧奥の院の拝殿でした。現在は奥の院参拝のための門となっています。

三重塔

1976年築の比較的新しい建物です。左奥に見える工事中の建物が妙厳寺本尊の千手観音像を祀る法堂と思われます。

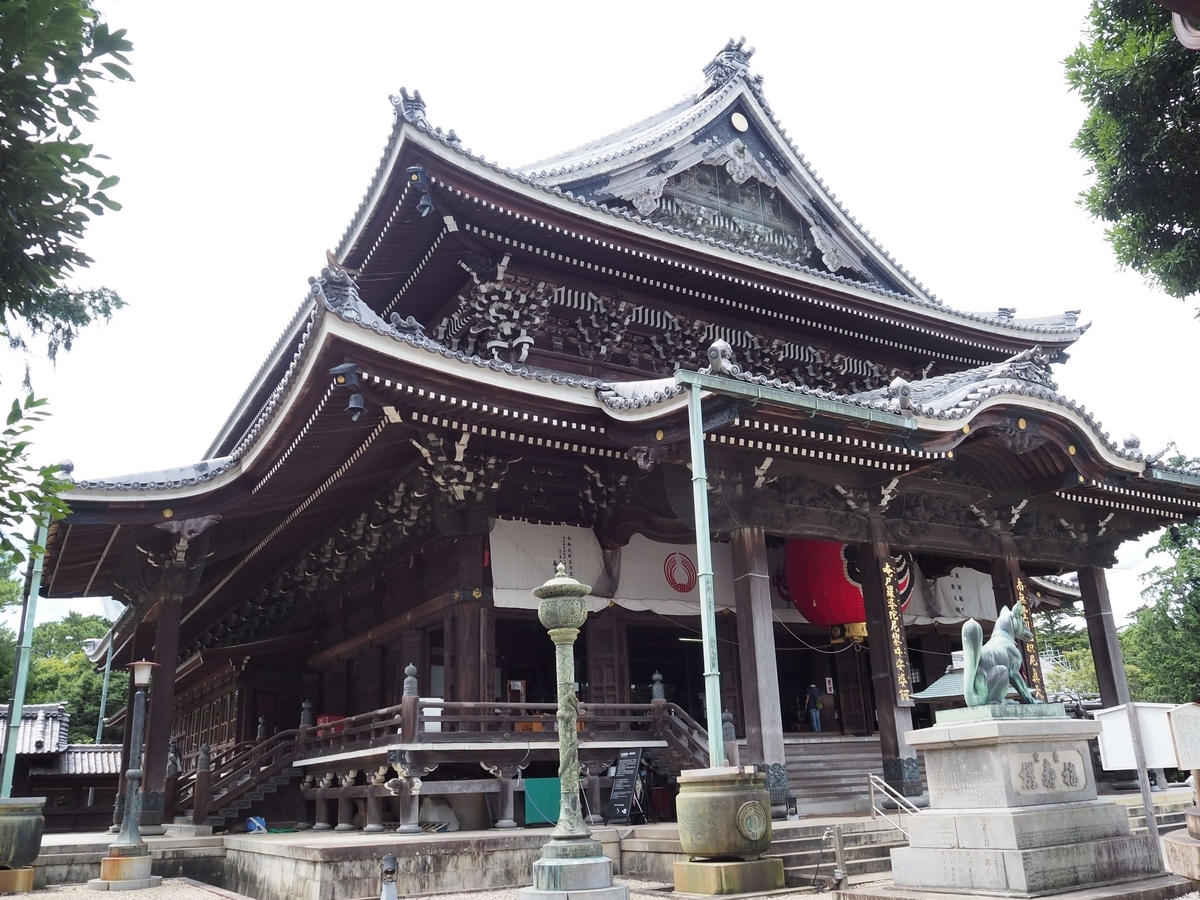

一度見たら忘れられない大本殿の雄姿

豐川吒枳尼眞天を祀る、稲荷信仰の中心的な建物です。

総欅造りで間口19.35m、高さ30.6m、奥行38.59mという巨大な建物です。1908年(明治41年)に着工し、明治・大正・昭和と3つの時代にまたがる大工事となり、1930年(昭和5年)に落慶しました。

一度見たら忘れない雄大な建物で、私の中では三嶋大社と出雲大社の本殿、東大寺大仏殿に匹敵するほど印象深い建物でした。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。