伏見稲荷大社の御朱印は3種類で、4時前に閉まる御朱印所があるので受付時間は知っておいてください。全国に約三万社あるといわれる稲荷神社の総本社です。広大な境内には朱色の鳥居が山の上まで続く千本鳥居を始めとする無数のみどころで満ちており、お参りにはそれなりの所要時間がかかります。

御朱印と受付時間

伏見稲荷大社では通常は本殿横の祈祷受付、奥社遥拝所、御膳谷奉拝所の3カ所で御朱印を頂けます。それぞれ受付時間が違うので注意が必用です。

初穂料300円

本殿横祈祷受付

受付時間

8:30~16:30頃

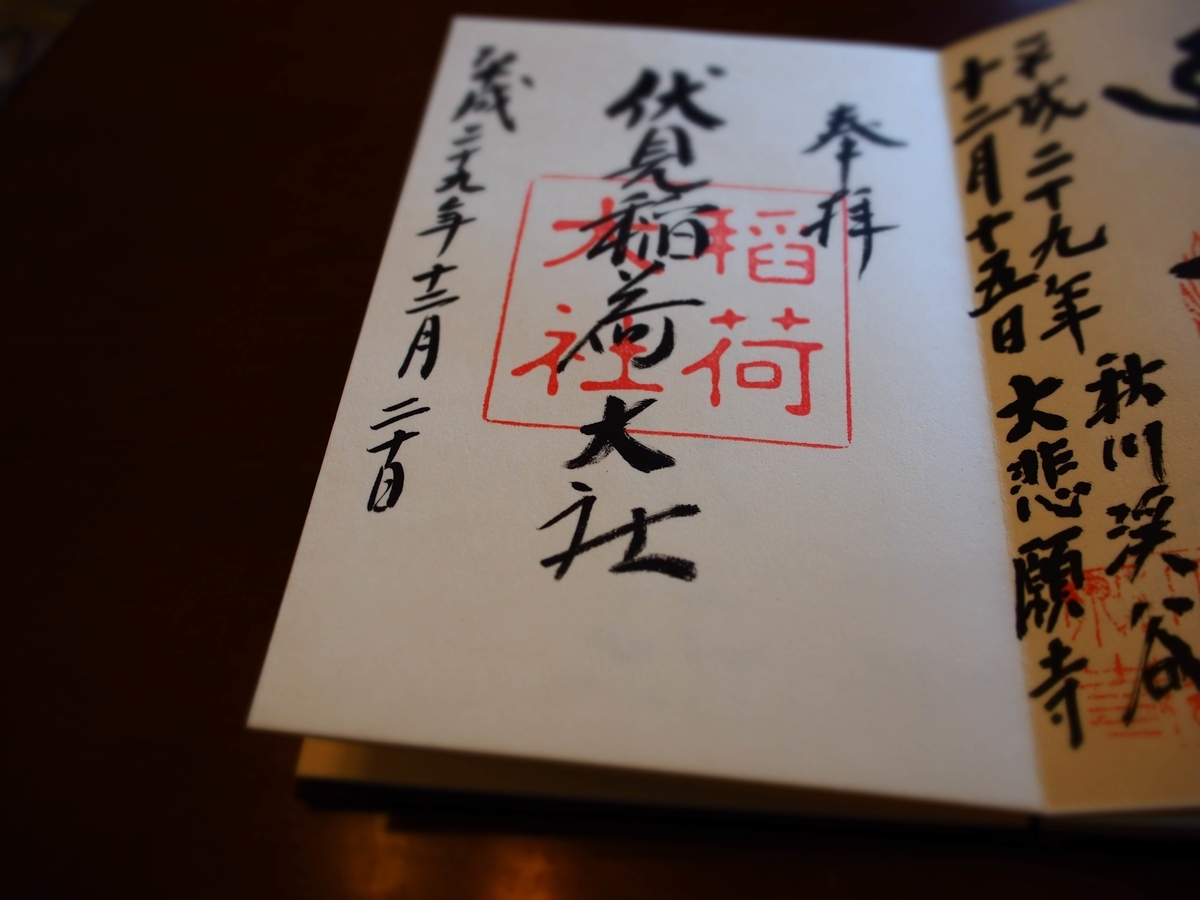

御朱印

「稲荷大社」という朱印の上に「伏見稲荷大社」とだけ記されたシンプルな御朱印です。

奥社遥拝所

受付時間

8:30~16:30頃

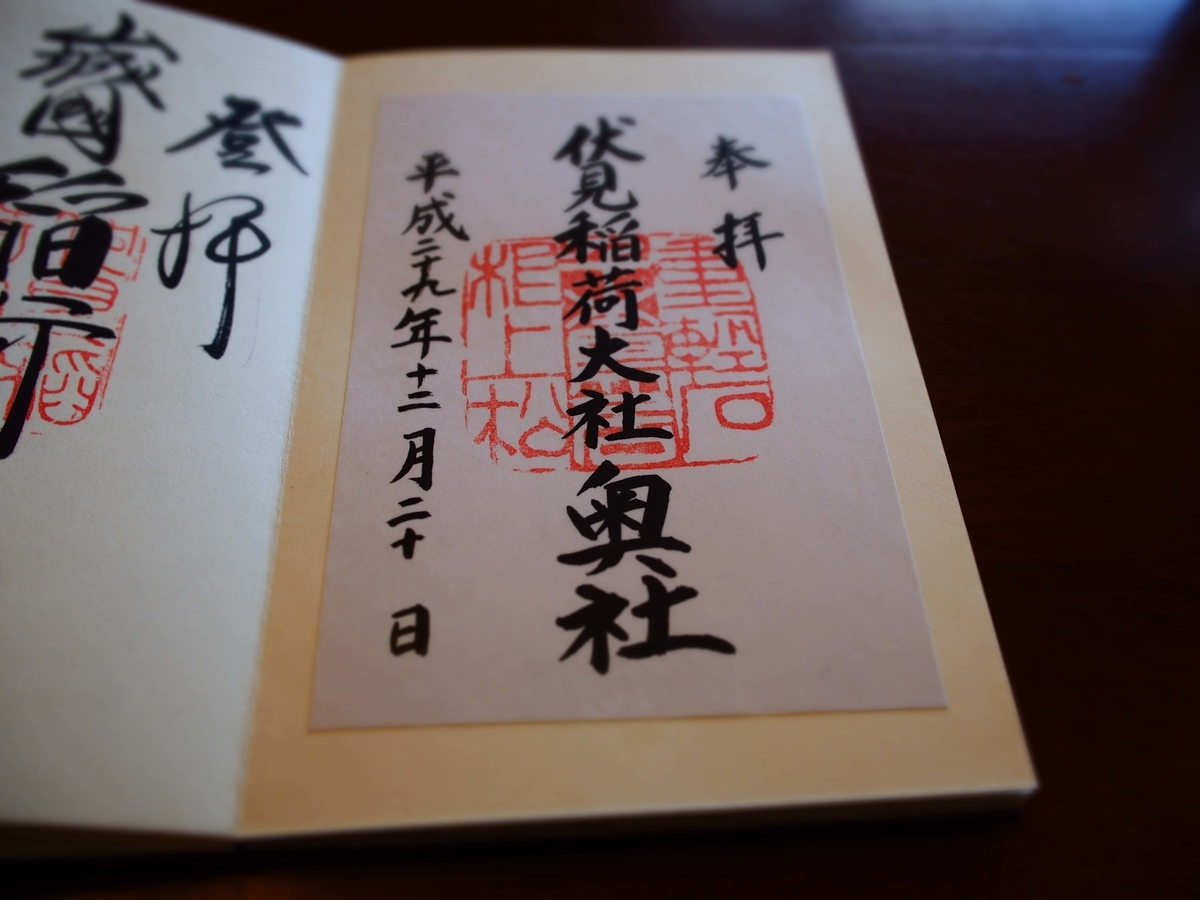

御朱印

奥社の御朱印は基本的に書置きです。朱印の右側には「重軽石」、左には「根上松」と記されています。中央に何と書かれているかは不明です。

御膳谷奉拝所

受付時間

9:00~16:00※実際には15:45で閉まっていました。

祈祷受付には「御膳谷奉拝所まで30分」という貼り紙がありましたが、30分では無理です。くれぐれも早めに行くようにしてください。御膳谷奉拝所まで登りながら閉まっているというのでは悔やみきれません。

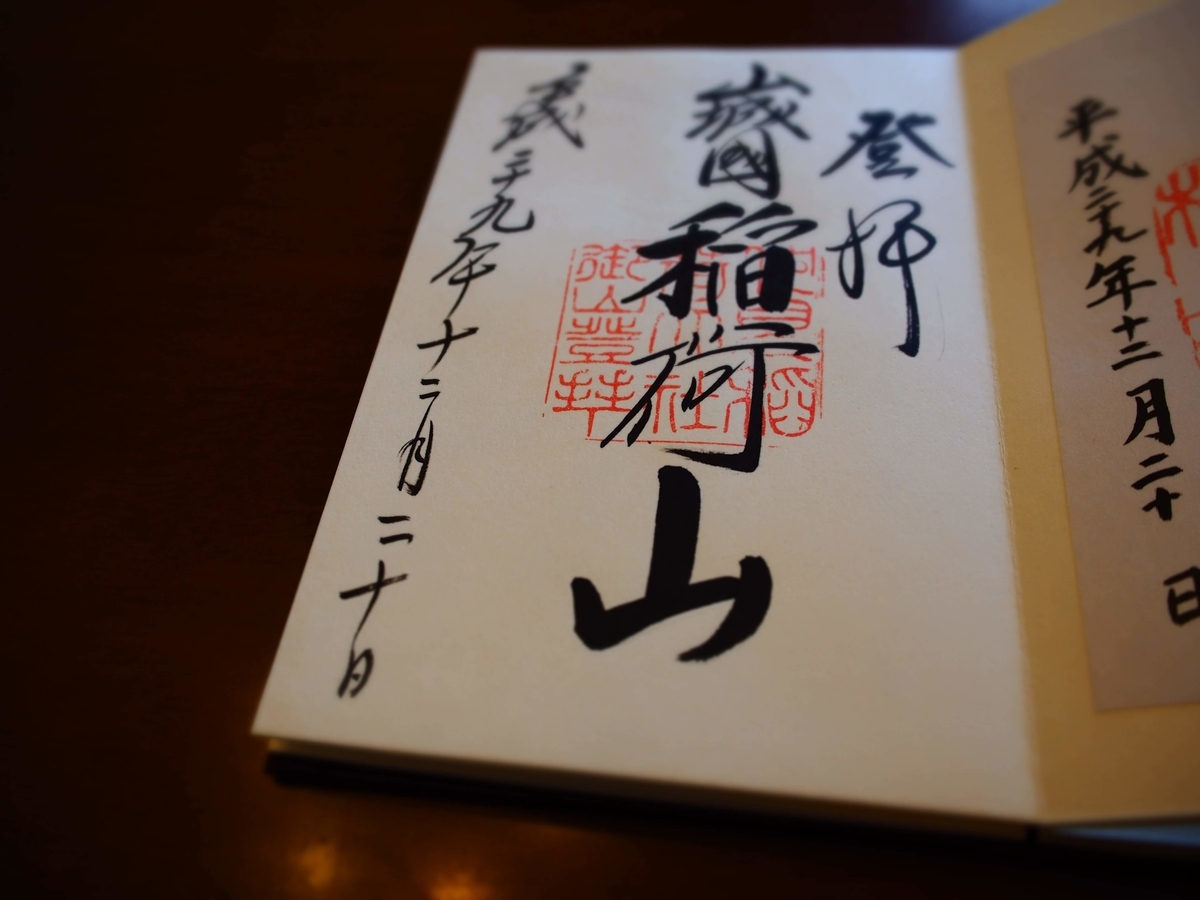

御朱印

右上に「登拝」と書かれているのが印象的です。

伏見稲荷大社の由緒

711年頃、当時に全国的な天候不順で作物の不順がき、そのため勅使を遣して祈請すると神のご教示があり、それに基づいて山背国の稲荷山に大神を祀ると五穀が実って国が富んだという事が起源となっています。

827年に淳和天皇が病に倒れた際、東寺の塔を建てるために稲荷山の樹を伐ったことの祟りであると占われたことから稲荷大神に初めて従五位下の神階が下賜され、最終的には正一位が授けられるまでになります。

応仁の乱の際に境内は焼き尽くされましたが、豊臣秀吉を始めとする有力者による社殿造営や修復、勧進が行われて復興しました。

江戸時代になると町人や商人の崇敬を集めるようになり、結願の礼として赤い鳥居を奉納する習慣が広まり、今では膨大な千本鳥居を形成するようになっています。

アクセス

アクセス

交通

JR奈良線稲荷駅徒歩約1分

京阪線伏見稲荷駅徒歩約5分

地図

周辺の寺社

お参りに要する所要時間

稲荷山全体を神域とする伏見稲荷大社では、本殿や千本鳥居といった山麓に拡がる境内と、山の中腹から山頂にかけての「お山めぐり」エリアに分けられます。

これらを巡って山中を一周する参道には数千もの鳥居が立ち並んでおり、まわり終えるまでにかなりの距離とアップダウンがあります。そのためお参りに際しては時間的にかなり余裕を持っておいたほうがいいでしょう。

これらを巡って山中を一周する参道には数千もの鳥居が立ち並んでおり、まわり終えるまでにかなりの距離とアップダウンがあります。そのためお参りに際しては時間的にかなり余裕を持っておいたほうがいいでしょう。

私の場合は午後2時に楼門をくぐり、境内を一回りして楼門を出たのが4時20分でした。(私は一般の人よりも体力面は恵まれていると思う。)

境内の見どころ

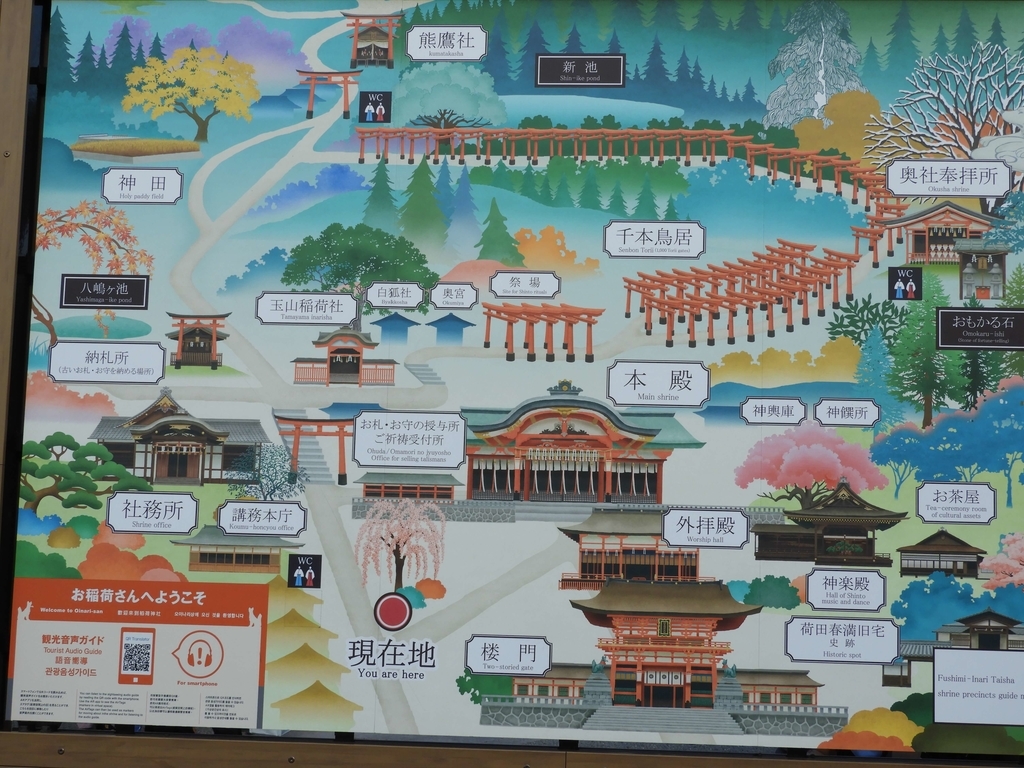

境内案内図

大鳥居

楼門(重要文化財)

1589年に豊臣秀吉により造営されたとされています。秀吉は母の病気平癒を祈願し、成就したことから大規模な寄進を行いました。

1589年に豊臣秀吉により造営されたとされています。秀吉は母の病気平癒を祈願し、成就したことから大規模な寄進を行いました。

外拝殿(重要文化財)

1840年に建立されました。

1840年に建立されました。

内拝殿

本殿(重要文化財)

内拝殿の奥に本殿が位置しています。応仁の乱で焼失し、1499年に再建されました。

内拝殿の奥に本殿が位置しています。応仁の乱で焼失し、1499年に再建されました。

神楽殿

お茶屋(重要文化財)

17世紀初めの建築物です。

17世紀初めの建築物です。

玉山稲荷社

白狐社(重要文化財)

17世紀前半に建立されました。稲荷大神の眷属(神の使者)である狐の神様を祀っています。

17世紀前半に建立されました。稲荷大神の眷属(神の使者)である狐の神様を祀っています。

奥宮(重要文化財)

16世紀後半の建物です。こちらも稲荷大神を祀っています。

16世紀後半の建物です。こちらも稲荷大神を祀っています。

千本鳥居

2列の朱色の鳥居がびっしりと奥社まで連なる千本鳥居は伏見稲荷大社を代表する光景です。

2列の朱色の鳥居がびっしりと奥社まで連なる千本鳥居は伏見稲荷大社を代表する光景です。

ちなみに千本鳥居は右側通行です。

ちなみに千本鳥居は右側通行です。

奥社遥拝所

お山を遥拝する場所となっています。

お山を遥拝する場所となっています。

おもかる石

願い事を念じて石灯篭の頭を持ち上げ、そのときに感じる重さが、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶い、重ければ叶い難いとする試し石です。

願い事を念じて石灯篭の頭を持ち上げ、そのときに感じる重さが、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶い、重ければ叶い難いとする試し石です。

稲荷山のまわり方

根上がりの松

根元が地面から上がっている松で、証券などの「値上がり」に通じるとして金融関係者に人気があります。

根元が地面から上がっている松で、証券などの「値上がり」に通じるとして金融関係者に人気があります。

新池

熊鷹社

池に突き出した石積みに拝所が設けられています。薄暗い中に何本もの蝋燭がきらめき、幻想的な光景でした。

池に突き出した石積みに拝所が設けられています。薄暗い中に何本もの蝋燭がきらめき、幻想的な光景でした。

四ツ辻

熊鷹社から急な階段を上り続けると四ツ辻に到着します。

熊鷹社から急な階段を上り続けると四ツ辻に到着します。

ここで道が三つに分かれています。

ここで道が三つに分かれています。

荒神峰

四ツ辻で左手の階段を上がると権太夫大神と崇められている、七神跡の一つである荒神峰があります。

四ツ辻で左手の階段を上がると権太夫大神と崇められている、七神跡の一つである荒神峰があります。

御膳谷奉拝所

四ツ辻の真ん中と右の道はいずれも山頂に通じています。今回は真ん中の道を通って七神蹟の一つである御前谷奉拝所を目指しました。

四ツ辻の真ん中と右の道はいずれも山頂に通じています。今回は真ん中の道を通って七神蹟の一つである御前谷奉拝所を目指しました。

お山案内図

山中はこんな具合になっています。とにかく神様がひしめき合っています。

山中はこんな具合になっています。とにかく神様がひしめき合っています。

清滝

御膳谷奉拝所から北へ向かって下り坂があります。

御膳谷奉拝所から北へ向かって下り坂があります。

200メートル程下ると清滝に至ります。

200メートル程下ると清滝に至ります。

御劔社

七神跡の一つです。

三条小鍛冶宗近が名刀「子狐丸」を鍛え上げたと伝えられる井戸が残されています。

三条小鍛冶宗近が名刀「子狐丸」を鍛え上げたと伝えられる井戸が残されています。

一ノ峰

稲荷山の最高峰にあり末広大神を祀っており、七神跡の一つです。

稲荷山の最高峰にあり末広大神を祀っており、七神跡の一つです。

ニノ峰

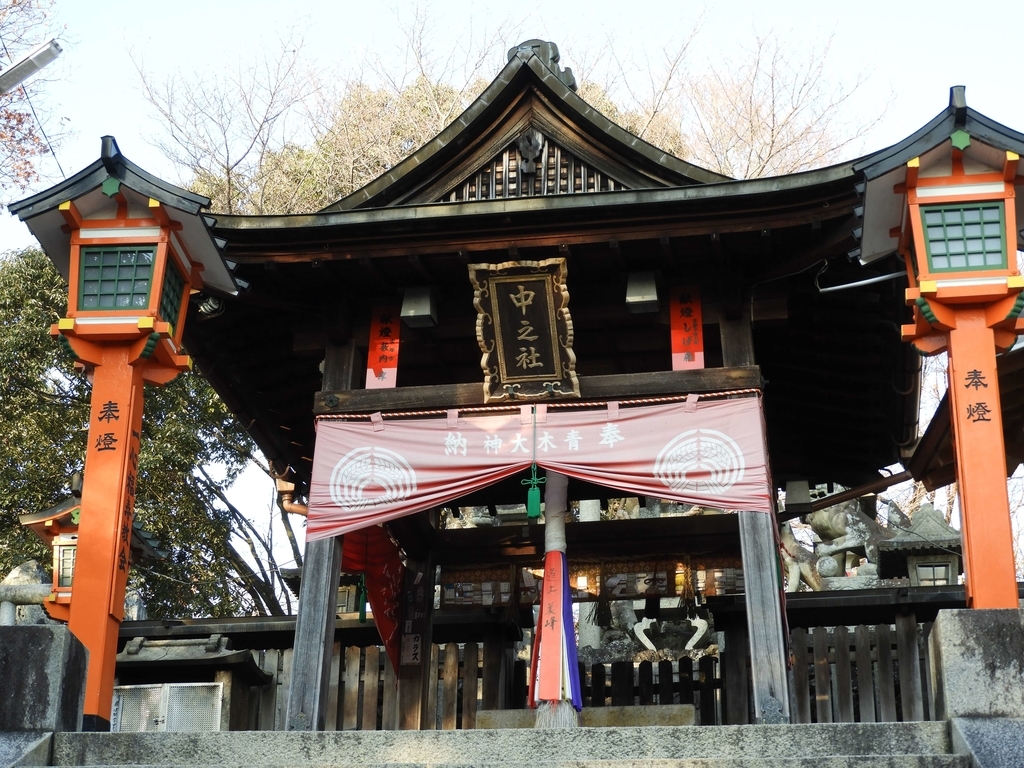

中社神跡は稲荷山の二ノ峰に位置する七神跡の一つです。

中社神跡は稲荷山の二ノ峰に位置する七神跡の一つです。

間ノ峰

荷田神跡は稲荷山の間ノ峰に位置する七神跡の一つです。

荷田神跡は稲荷山の間ノ峰に位置する七神跡の一つです。

三ノ峰

白菊大神を祀る下社神跡は稲荷山の三ノ峰に位置する七神跡の一つです。

白菊大神を祀る下社神跡は稲荷山の三ノ峰に位置する七神跡の一つです。

四ツ辻からの眺望

参道を一周して再び四ツ辻に戻りました。ここからは市街地を一望する眺望が楽しめます。

参道を一周して再び四ツ辻に戻りました。ここからは市街地を一望する眺望が楽しめます。

このブログのイチオシ記事

大阪を代表する初詣の名所

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。