根津神社はかつて鴎外や漱石が居を構えた千駄木に位置しており、境内社を含めて御朱印は3種類頂けます。千本鳥居は都内最強の「インスタ映え」スポットとされ、「災厄除け」「商売繁盛」「合格祈願」などの御利益があるパワースポットと呼ばれています。

御朱印は3種類ある

御朱印所

根津神社では境内社の駒込稲荷神社、乙女稲荷神社を含め3種類の御朱印を頂くことができます。

御朱印は社殿向かって右の授与所で頂けます。

御朱印は社殿向かって右の授与所で頂けます。

受付時間9:00~17:00

初穂料500円

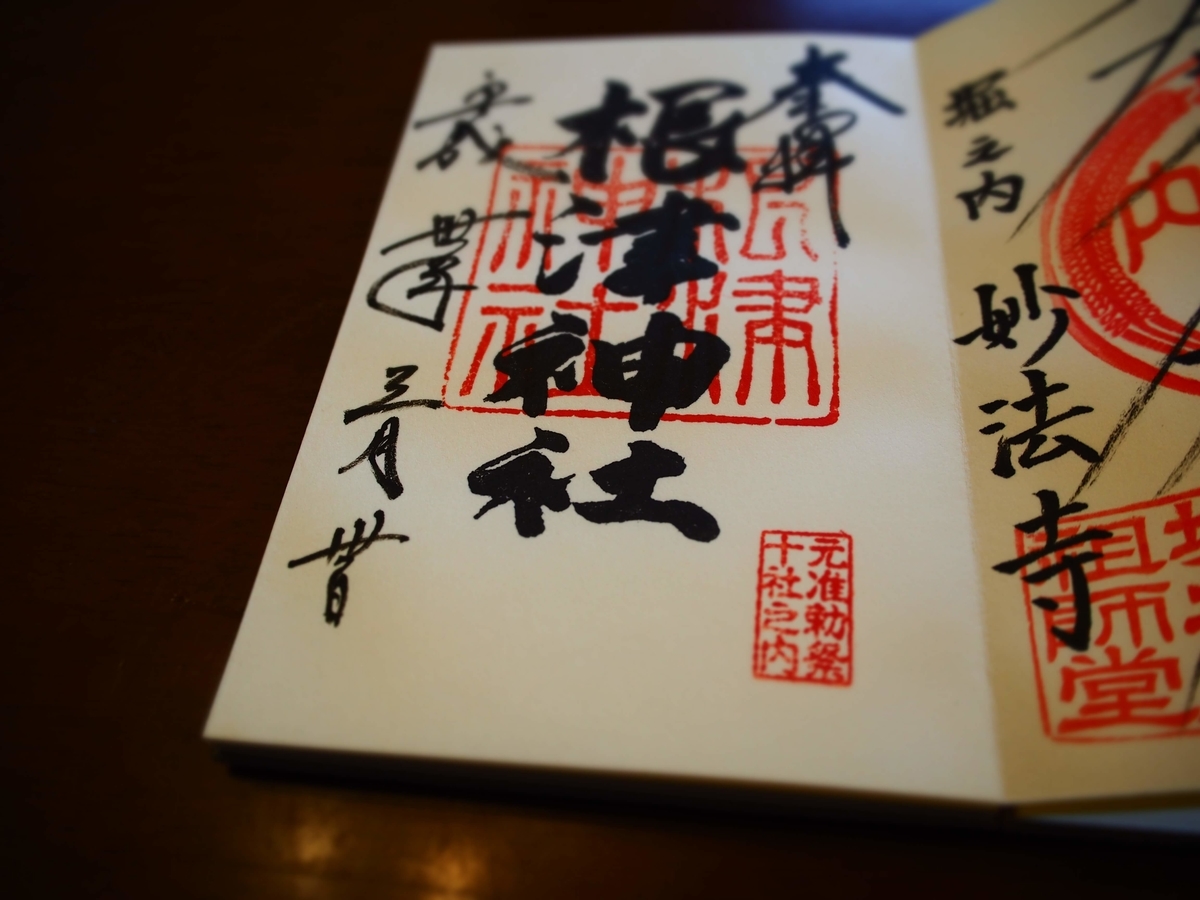

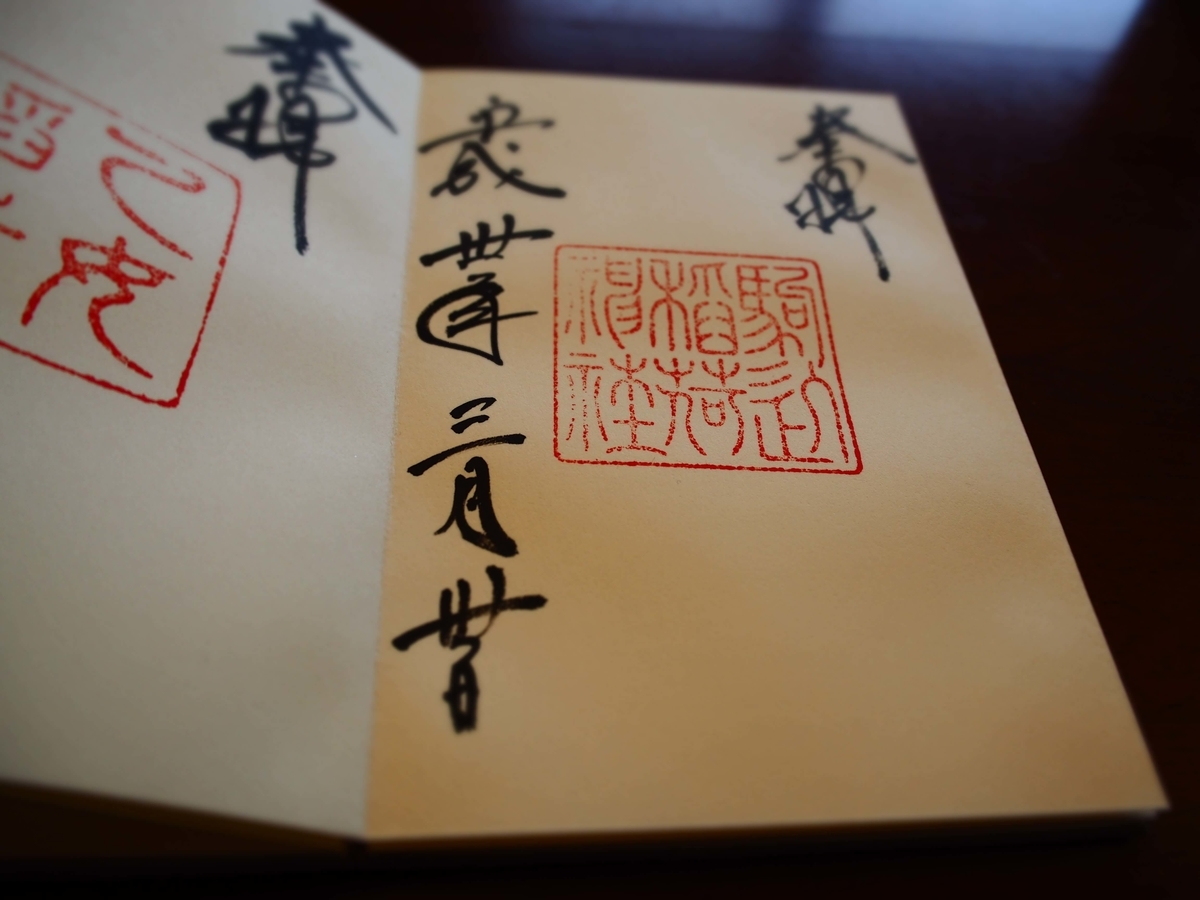

根津神社の御朱印

根津神社の御朱印は寺社名の書かれた印章を押す「版木押し」タイプです。

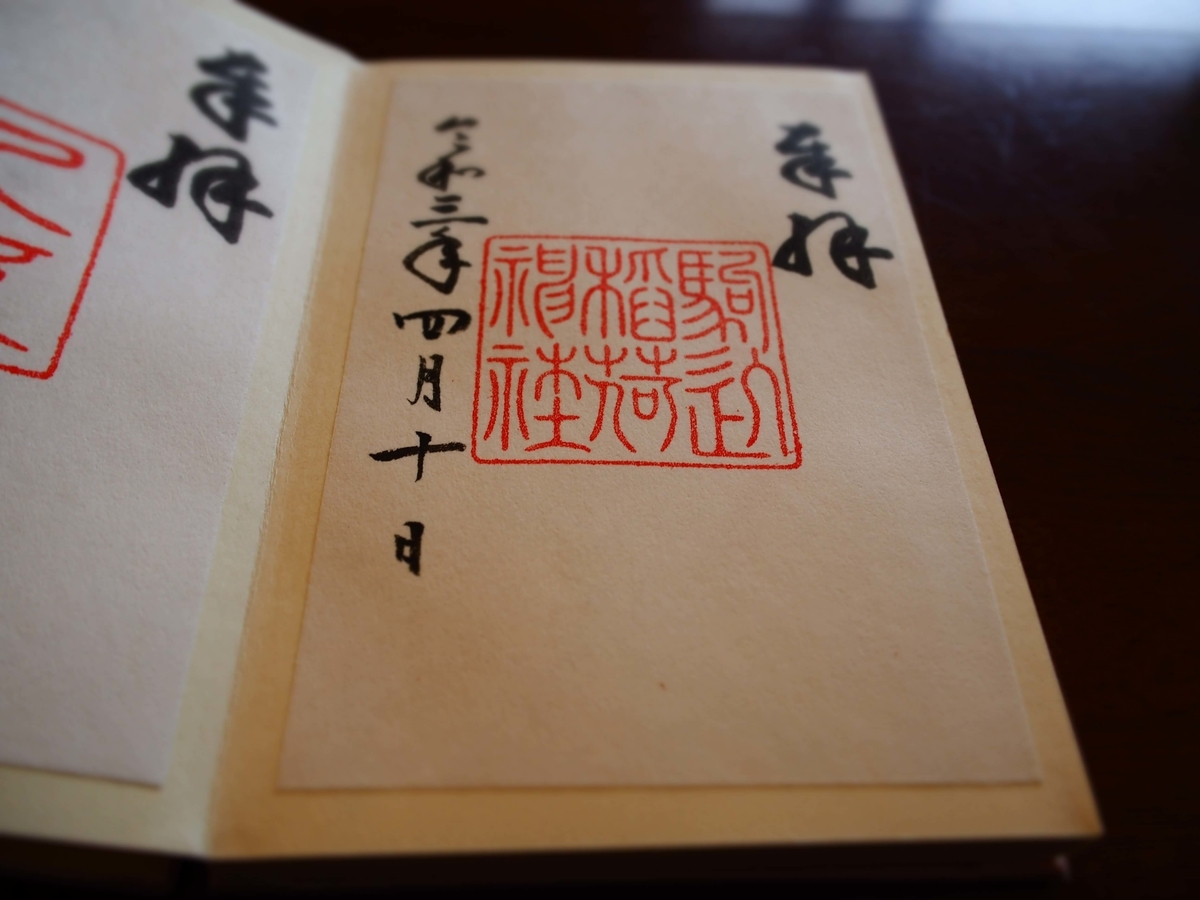

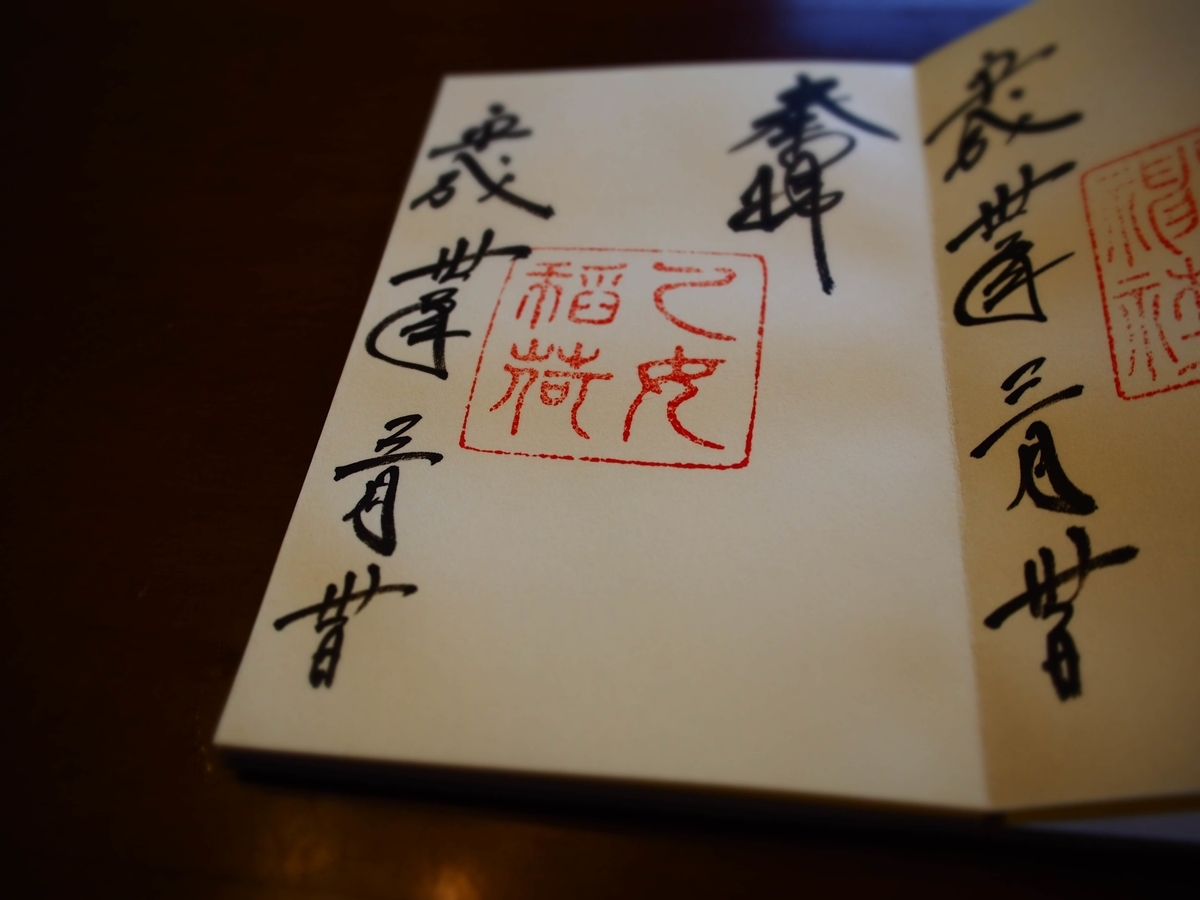

駒込稲荷神社の御朱印

熱田神宮や出雲大社の御朱印を思い出します。

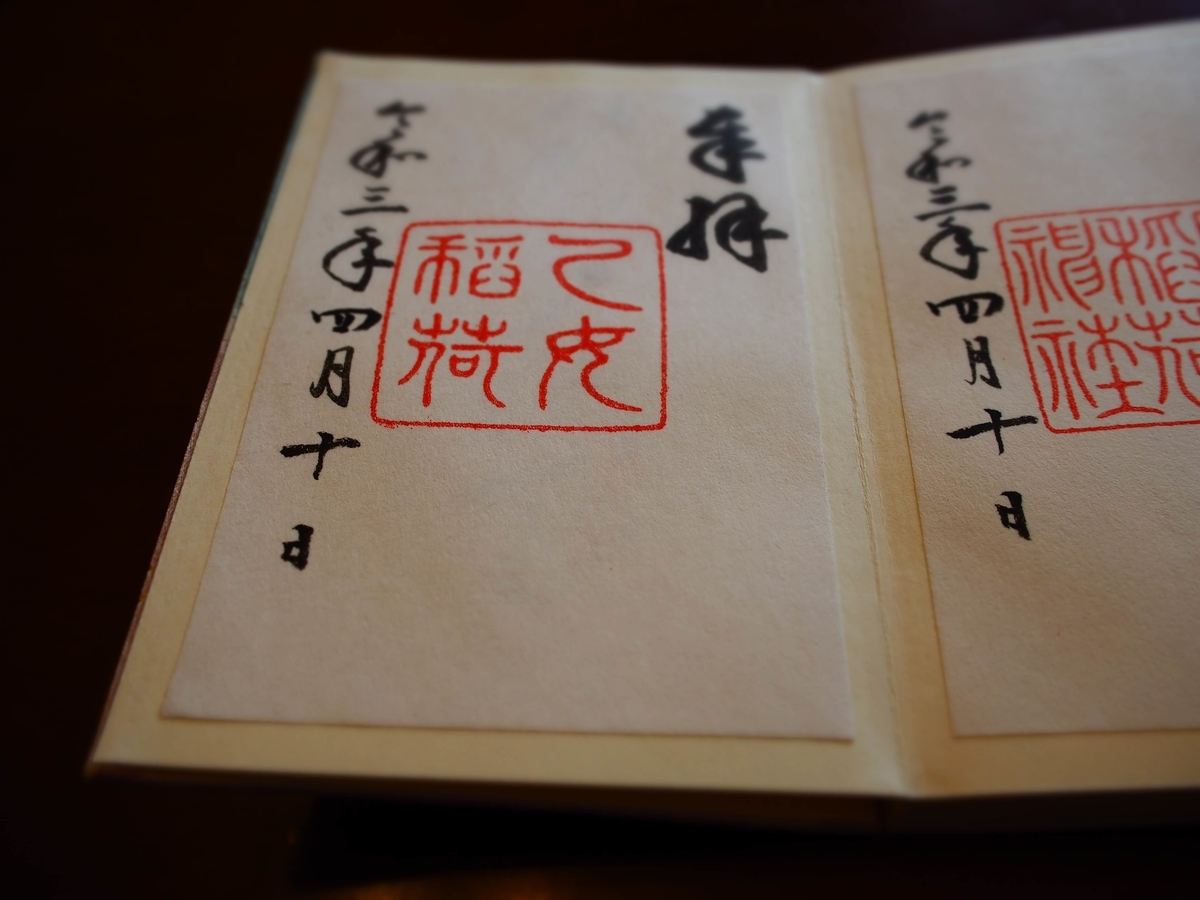

乙女稲荷神社の御朱印

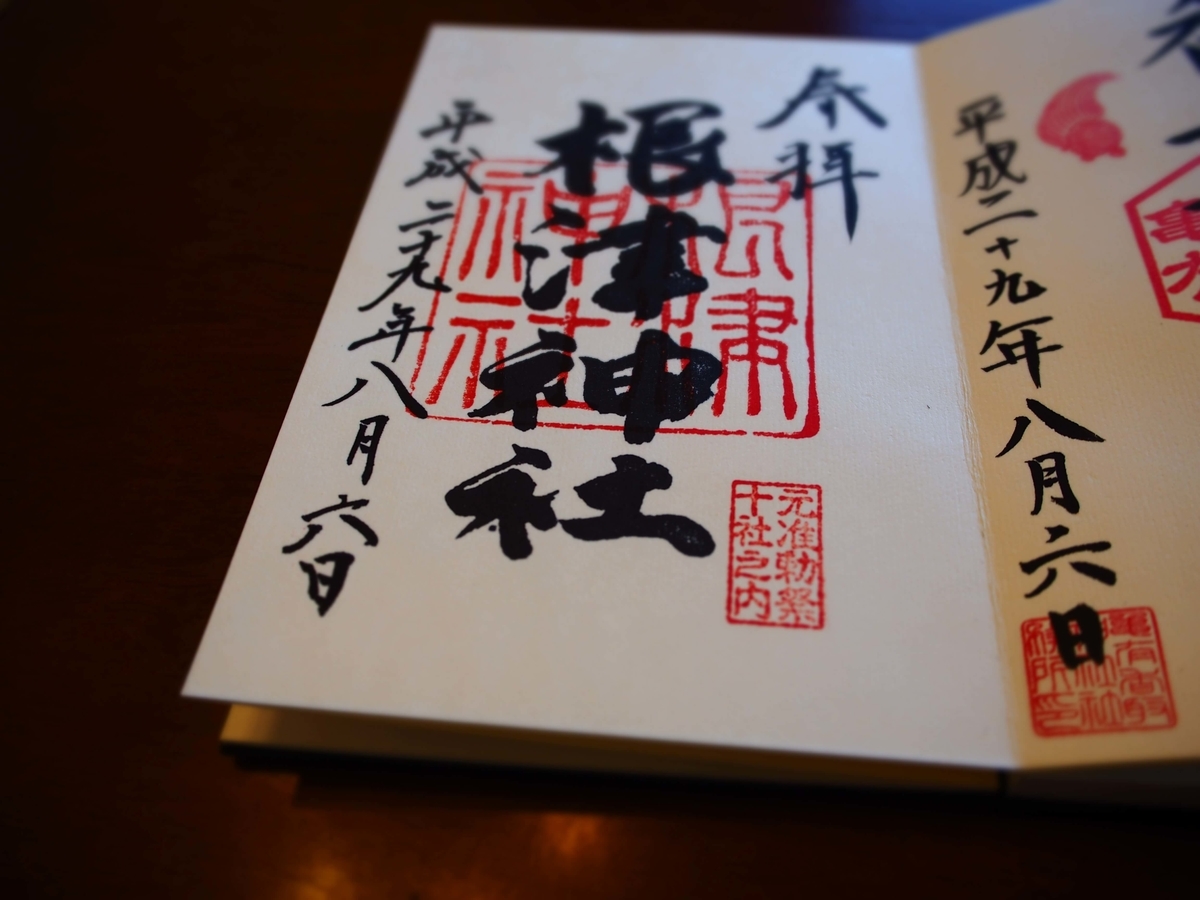

過去に頂いた御朱印

平成29年8月6日付

「版木押し」タイプだから時間が経過しても全く変わりません。

平成30年3月30日付

根津神社の由緒とご利益

根津神社は約1900年前に日本武尊が千駄木に創建したとされる神社です。

江戸時代になって第5代将軍綱吉に世継ぎがおらず、徳川家光の孫で甲府藩主の徳川綱豊が養子となり、徳川家宣として江戸城に入りますが、空いた屋敷を神社に献納して1706年に社殿が造営されました。

都内の文化財はどこも関東大震災と東京大空襲という二つの大きな災難に遭っていますが、根津神社は都心部に位置しながらこの二つをほぼ無傷で切り抜けています。

そのため「天下普請」と言われた大工事で造営された姿をほぼそのまま現在に伝えています。

「災厄除け」「商売繁盛」「合格祈願」などの御利益があるとされているほか、「縁結び」の神様としても有名で、今では多くの女性参拝客が訪れる女性に人気のスポットとなっています。

アクセス

アクセス

交通

千代田線千駄木駅徒歩約7分

地図

重要文化財に満ちた根津神社の境内

1706年に完成した社殿、唐門、西門、透塀、楼門の全てが欠けることなく現存し、国の重要文化財に指定されています。

大鳥居

根津神社は南北どちらからも入ることが出来ますが、根津駅側の南の方が表参道のようです。

楼門(重要文化財)

右側の隋身は徳川光圀がモデルと伝えられています。

唐門(重要文化財)

西門(重要文化財)

格子部分から向こう側が見通せることから透塀と名付けられました。徹底した基礎工事により300年以上経過した現在でも寸分の狂いも生じていません。

青銅灯篭(重要文化財)

拝殿(重要文化財)

江戸の神社建築としては最大規模を誇ります。

本殿(重要文化財)

御神木

拝殿前の御神木のカヤの木は「願掛けカヤの木」と呼ばれています。神の使いの白蛇が住み着き、願い事をすれば叶うといわれています。

パワースポット巡りを楽しめる境内社

乙女稲荷神社

境内社の乙女稲荷神社はパワースポットとしてテレビや雑誌等で何度となく取り上げられています。

西門の向かいにある女性を守る神様です。

社殿は清水の舞台を思わせる眺めです。縁結びのパワースポットとされています。

境内社の乙女稲荷神社には京都の伏見稲荷大社を思わせる千本鳥居があります。

北から南に通り抜けると邪気が払われるといわれています。朱色の鳥居が一直線に並ぶ美しい光景が有名で、都内でも最強の「インスタ映え」スポットとされています。個人的な感想としては伏見稲荷大社よりこちらの方が綺麗なように思います。

駒込稲荷神社

徳川綱重の邸内社だった神社です。

満開のつつじ苑

根津神社のつつじ苑は東京を代表するつつじの名所です。

6代将軍徳川家宣がまだ甲府藩主であった頃に屋敷の庭につつじを植えたことが起源となっており、見ごろになると一面カラフルなつつじに覆われます。

鴎外や漱石が居を構えた地

根津周辺は夏目漱石や森鴎外といった文豪が居を構え、数々の名作を残した地になります。根津神社には彼らゆかりの品が残されています。

文豪憩いの石

楼門をくぐって左手にあるのが「文豪憩いの石」です。夏目漱石、森鴎外といった文豪が腰を掛けて構想を練ったとされています。

楼門をくぐって左手にあるのが「文豪憩いの石」です。夏目漱石、森鴎外といった文豪が腰を掛けて構想を練ったとされています。

鴎外奉納の石

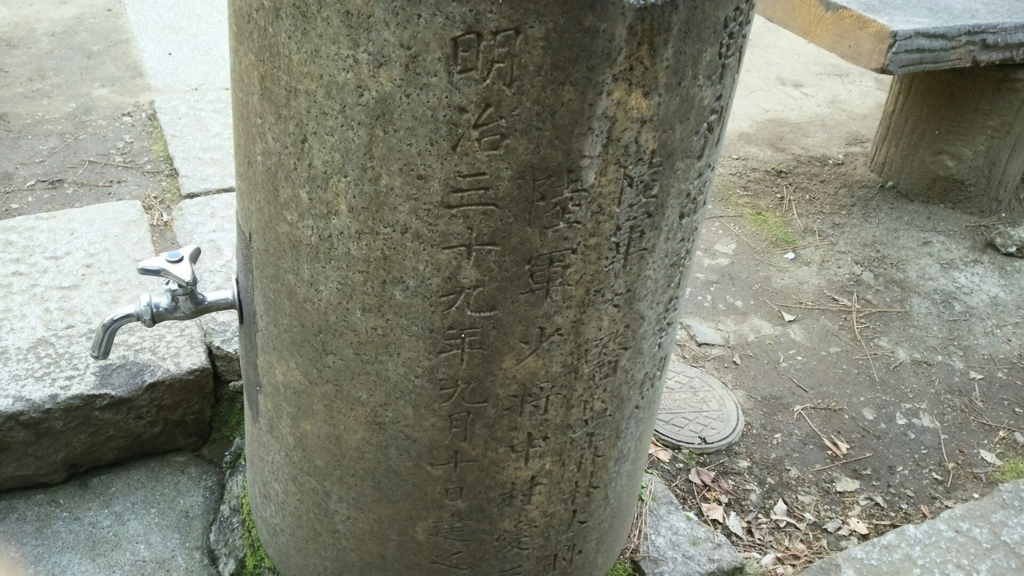

何の変哲もない水飲み場に見えますが、これが「鴎外奉納の石」です。

何の変哲もない水飲み場に見えますが、これが「鴎外奉納の石」です。

もともとは日露戦争戦利品の砲弾を飾るための台座であったようです。裏に森鴎外の本名である森林太郎の銘があります。

「戦利砲弾奉納 陸軍々医監 森林太郎 陸軍少将 中村愛三」と読めます。

「戦利砲弾奉納 陸軍々医監 森林太郎 陸軍少将 中村愛三」と読めます。

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。

お勧め記事