成田山新勝寺では6カ所の御朱印所で直書き御朱印を頂けます。それぞれのお堂でご利益も違っており、境内には様々な見どころがあります。

- 是非こちらもご覧ください

- 成田山新勝寺の御朱印所は6ヶ所で直書き

- 御朱印帳は大型サイズ

- 御朱印所ごとに異なるご利益

- 大本堂の御朱印とご利益

- 釈迦堂(重要文化財)の御朱印とご利益

- 出世開運稲荷の御朱印とご利益

- 光明堂(重要文化財)の御朱印とご利益

- 醫王殿の御朱印とご利益

- 平和の大塔の御朱印

- 成田山新勝寺の歴史

- アクセス

- 成田山新勝寺の境内の見どころ

- このブログのイチオシ記事

是非こちらもご覧ください

成田山新勝寺の御朱印所は6ヶ所で直書き

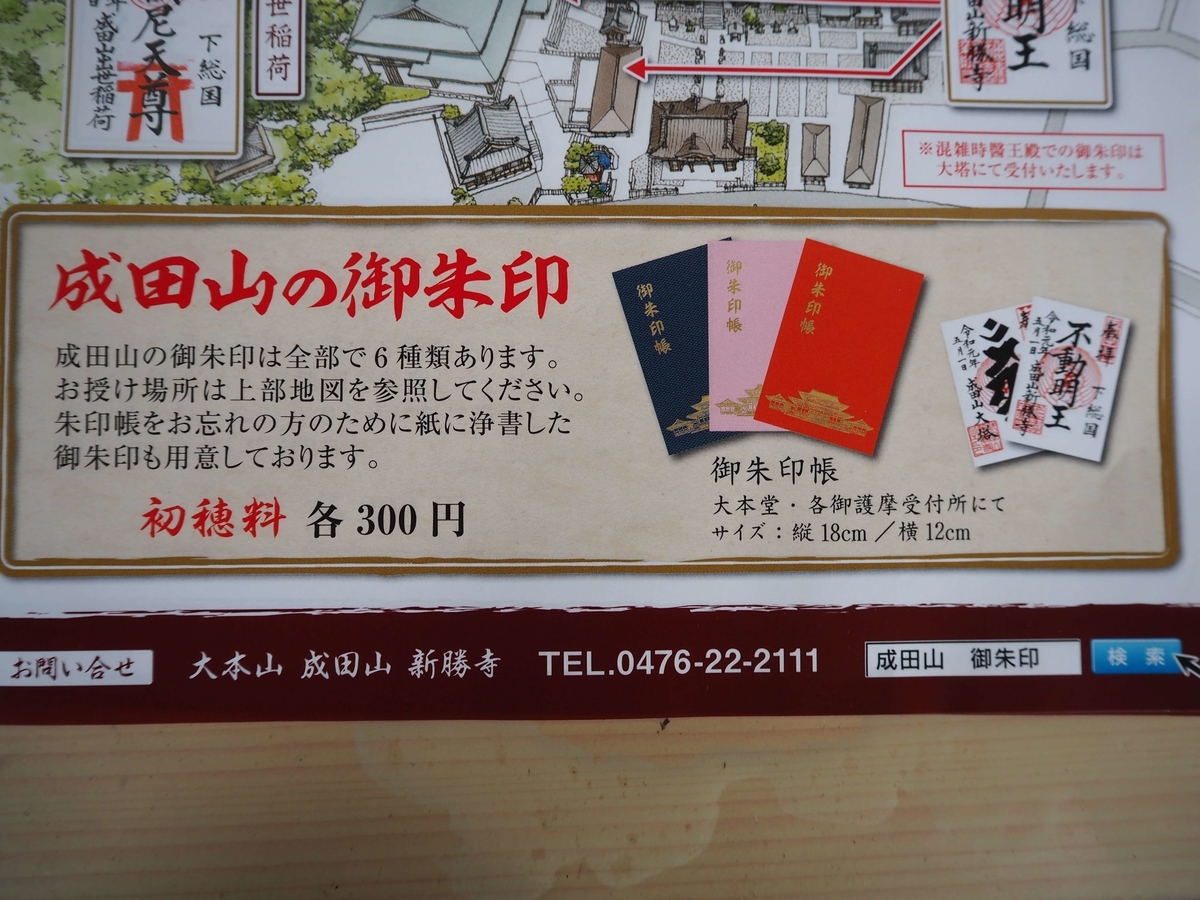

成田山新勝寺では大本堂の他に光明堂、釈迦堂、出世稲荷、醫王殿、平和の大塔の計6か所で直書き御朱印を頂けます。以前は5ヶ所でしたが、2017年に醫王殿が建立されて1ヶ所増えました。もっとも以前平和の大塔で頂けていた2種類の内の一つが醫王殿に移されただけであり、全体で6種類というのは変わりません。

志納金各300円

御朱印帳は大型サイズ

成田山新勝寺の大本堂と護摩受付所では3種類の御朱印帳を扱っています。サイズは縦18㎝・横12㎝の大型サイズで、価格は2000円です。

紙質についてはサンプルに触ることができなかったので不明です。

御朱印所ごとに異なるご利益

成田山新勝寺では広大な敷地に多くのお堂が建てられており、それぞれ異なったご利益があるとされています。寺社自らご利益をアピールする事例はあまりなかったように思いますが、成田山新勝寺では「各所のご利益を見る」として公式HPで各お堂のご利益を分かりやすく表示しています。

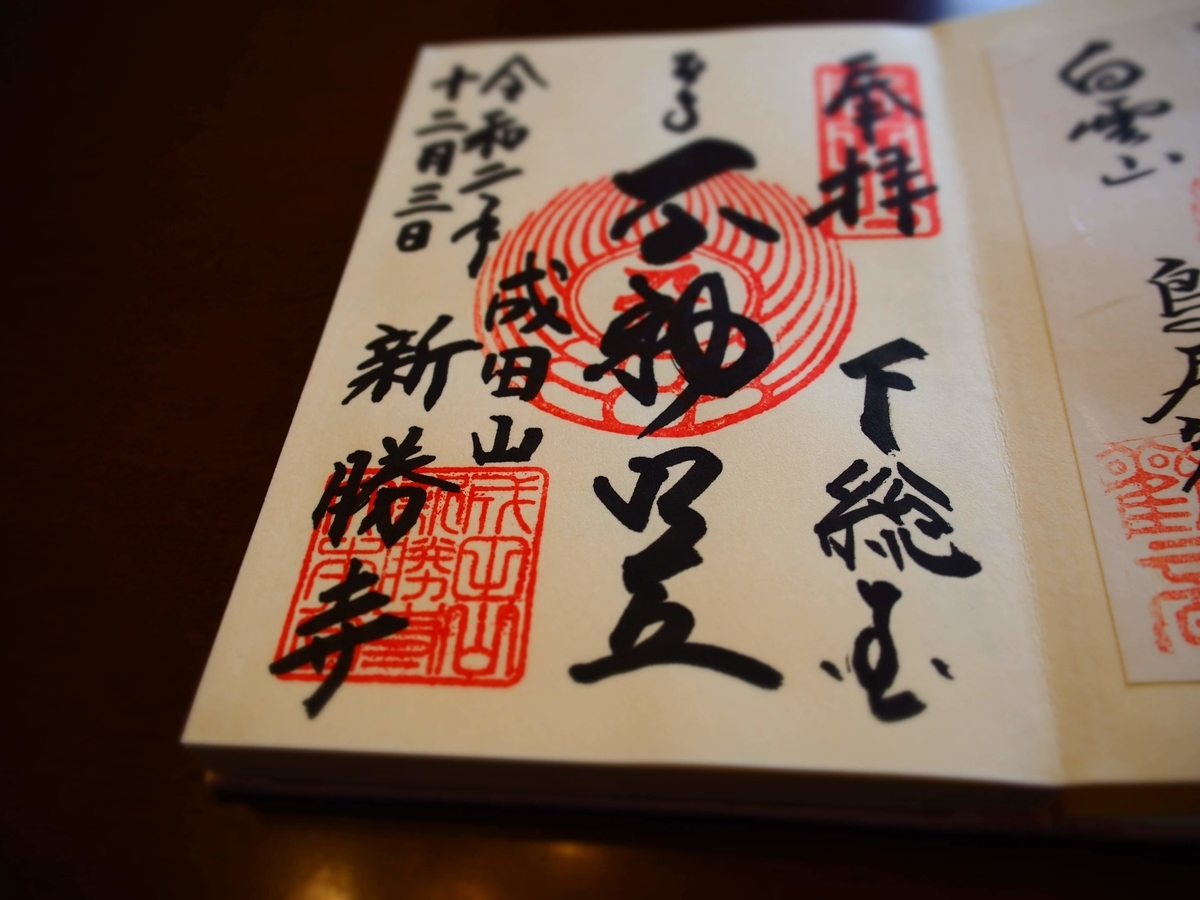

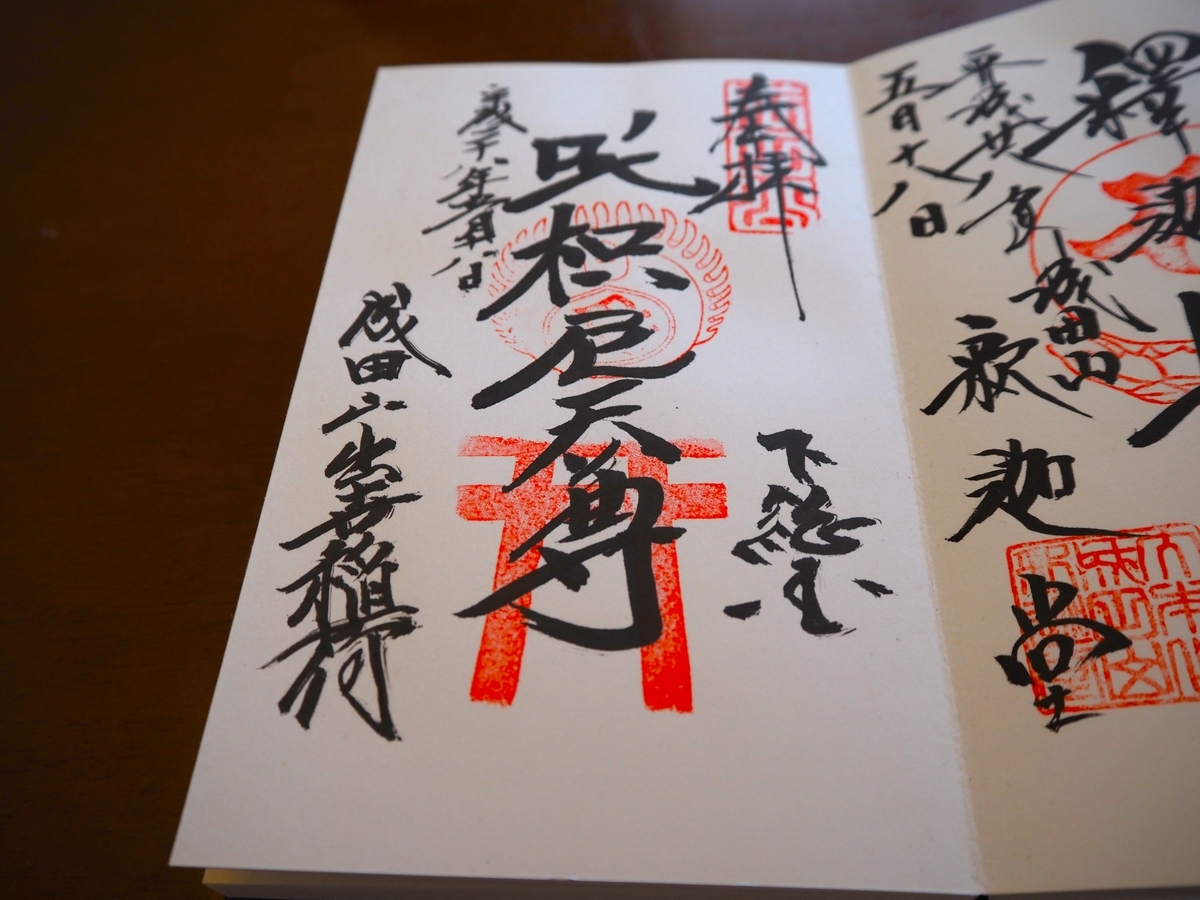

大本堂の御朱印とご利益

1968年に建立された中心道場です。

最も重要な御護摩祈祷を行う場所であり、誰でも堂内に上がることができます。

ご利益:全て

御朱印所

堂内の他、境内に3か所設けられた御護摩受付所で頂くことができます。

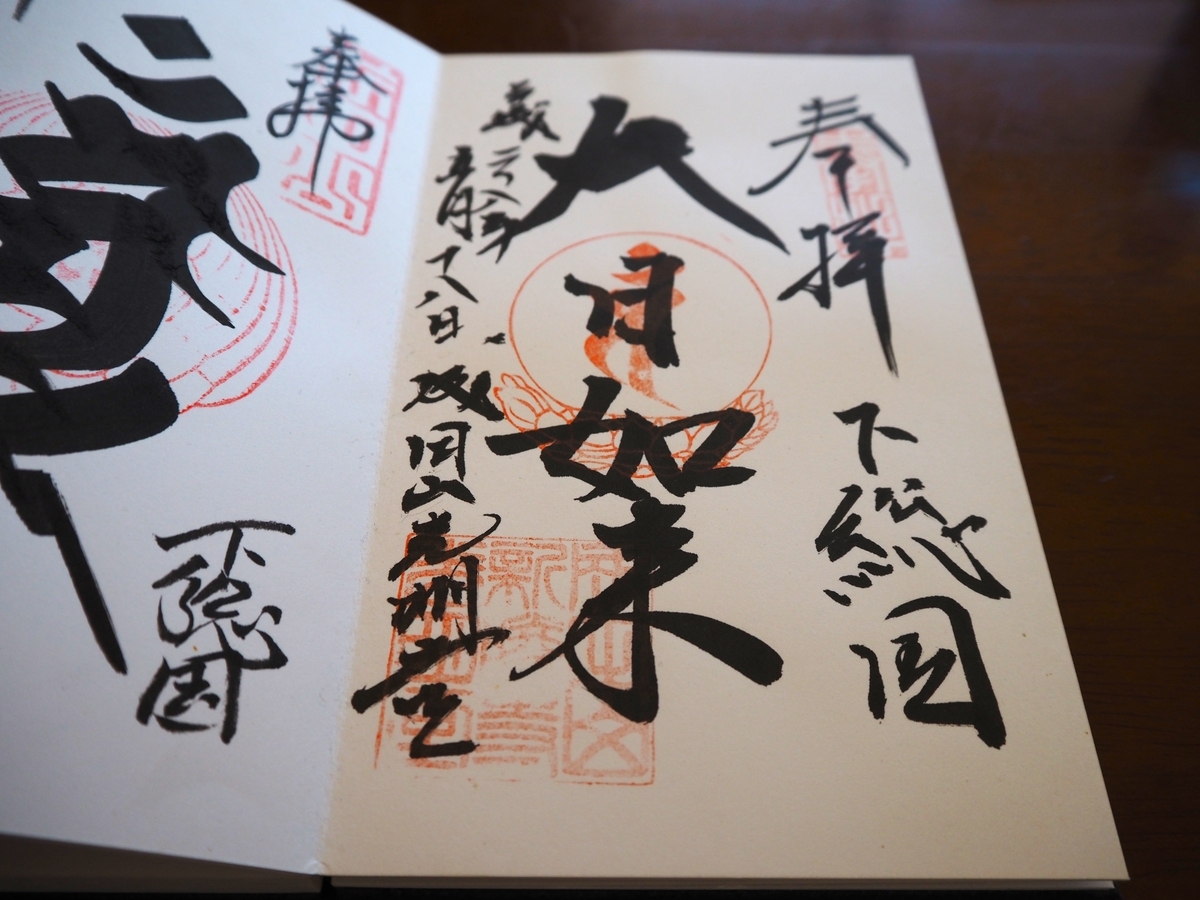

御朱印

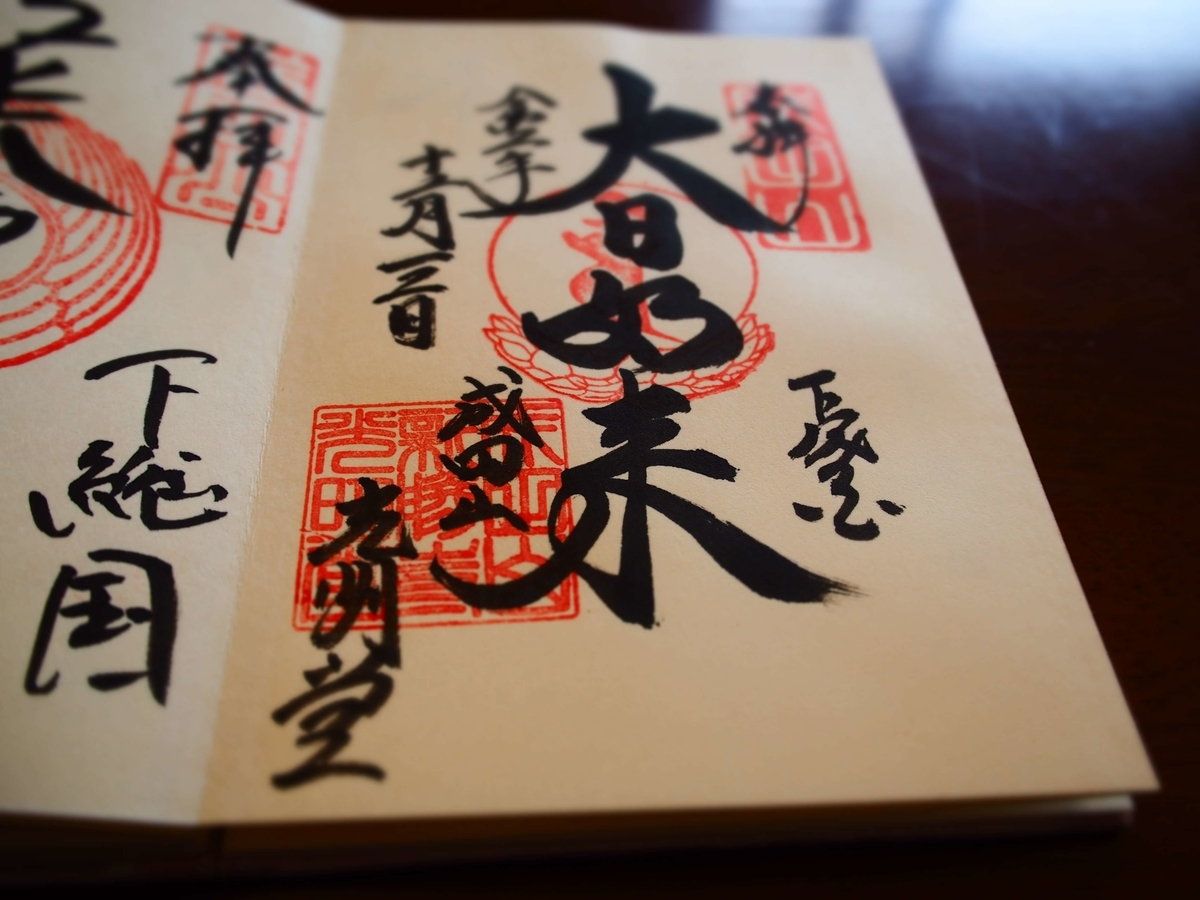

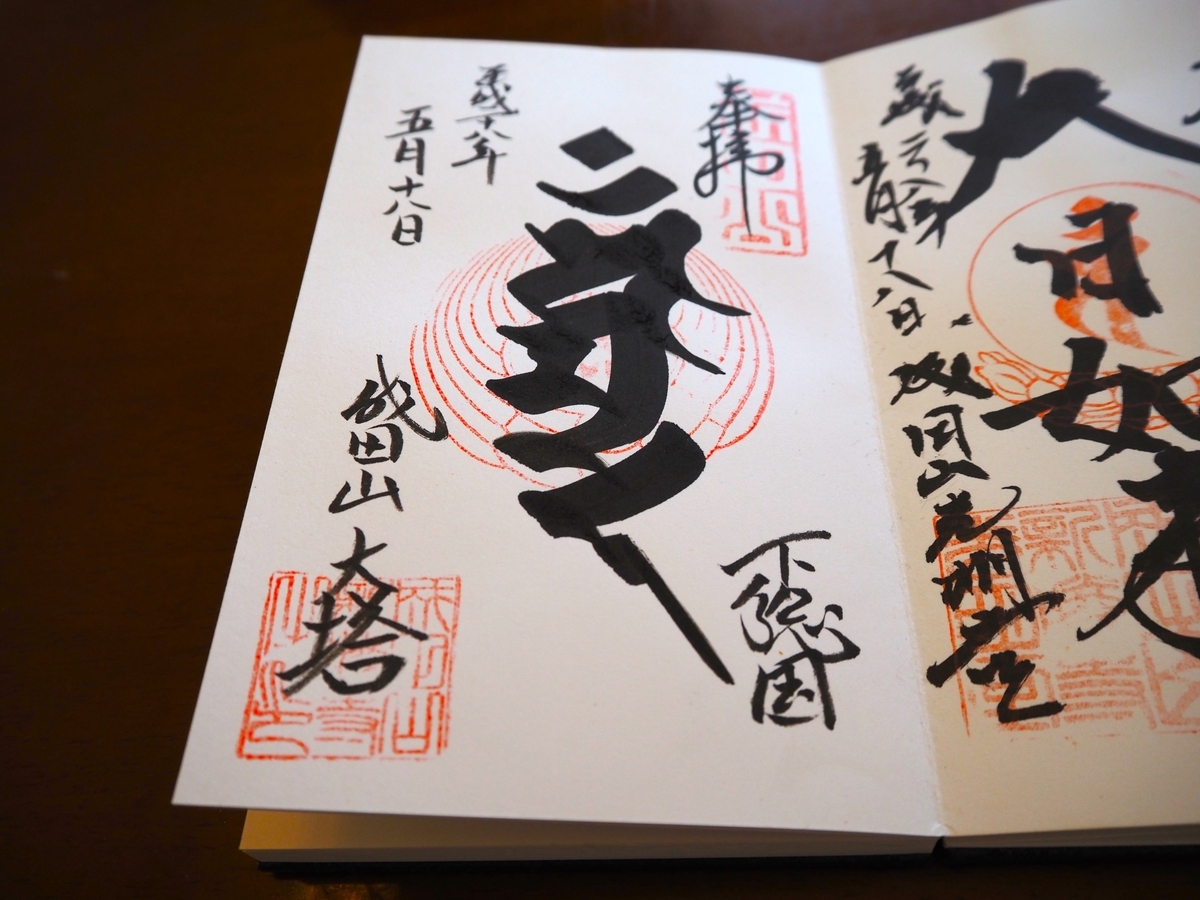

過去に頂いた御朱印

2016年(平成28年)5月18日付御朱印です。

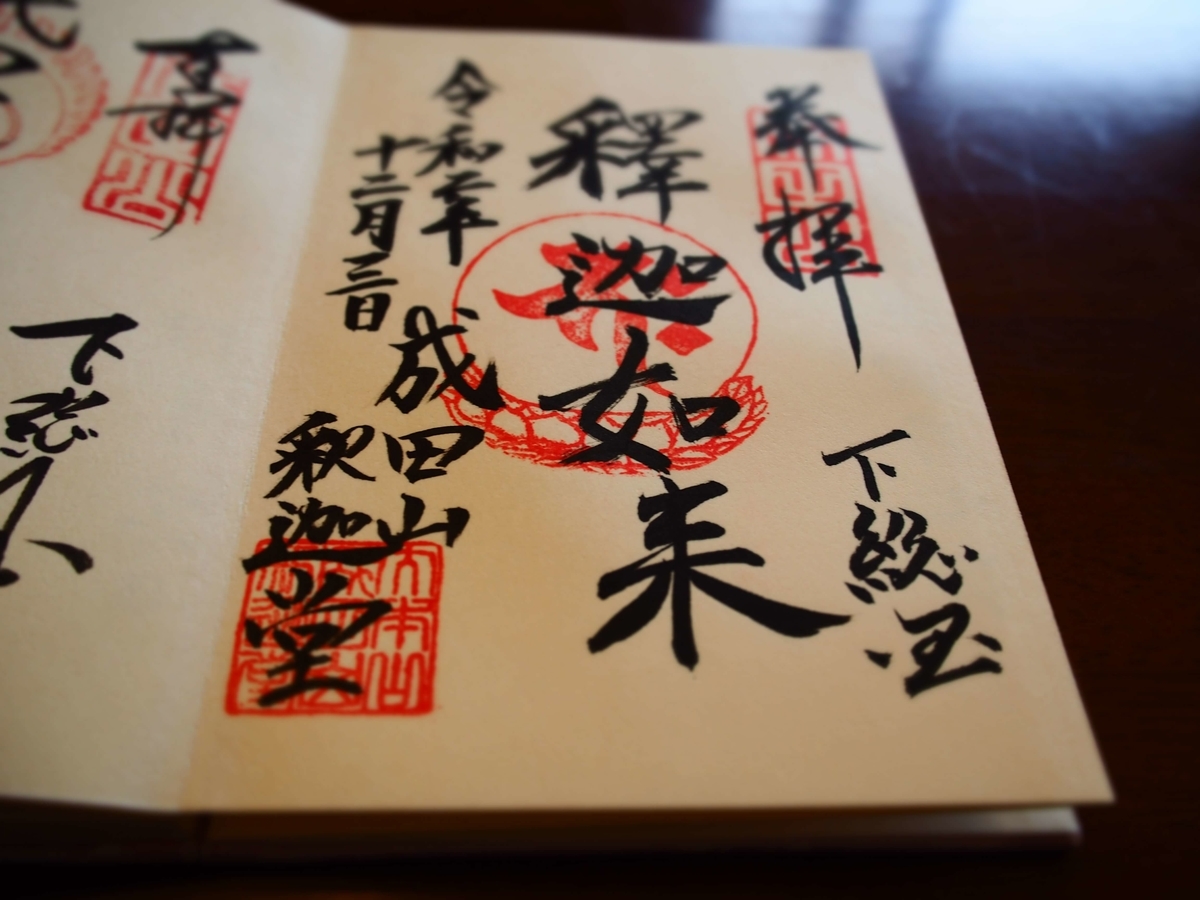

釈迦堂(重要文化財)の御朱印とご利益

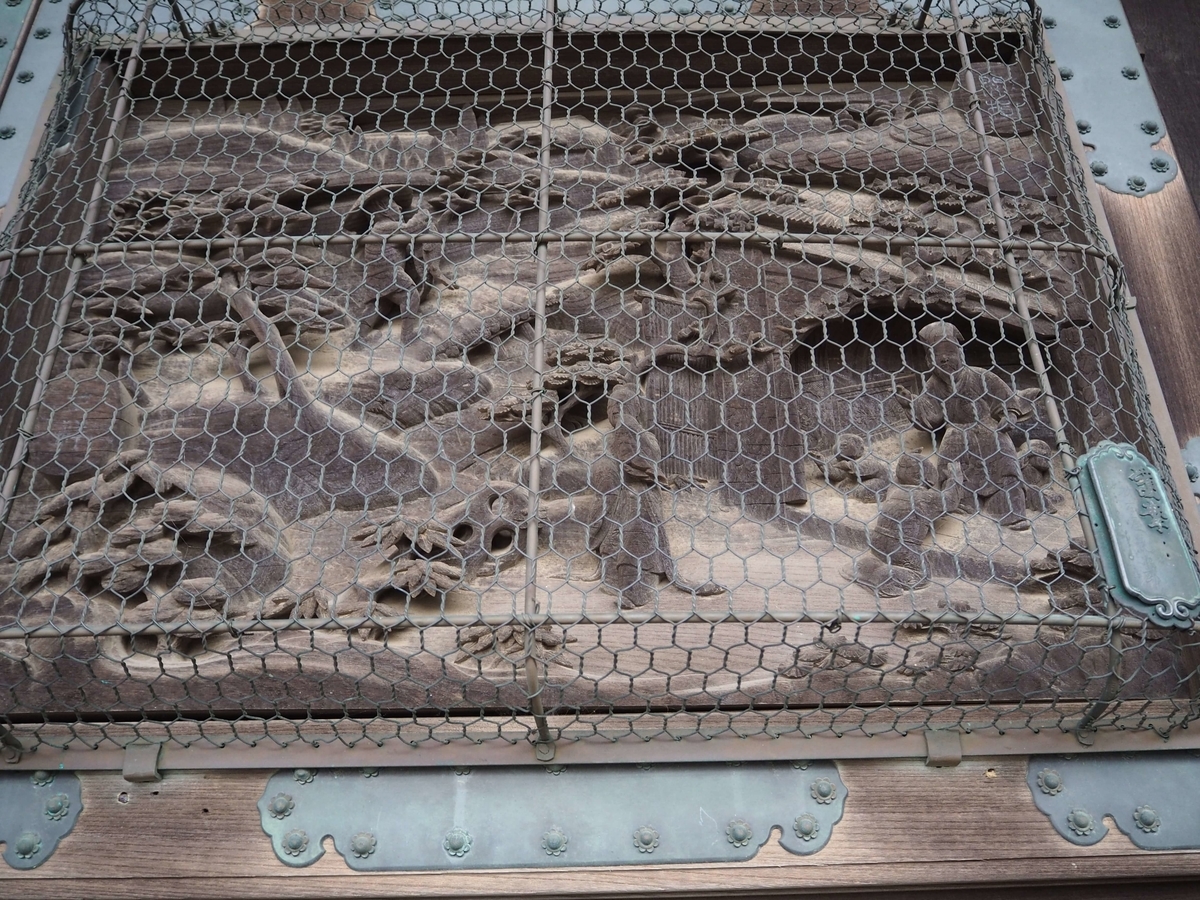

1858年に建立されたかつての本堂で、大本堂の建立にあたり現在の場所に移築されました。

周囲の板壁には見事な彫刻が取り付けられています。

ご利益:開運厄除

御朱印所

釈迦堂の右側側面。

御朱印

過去に頂いた御朱印

2016年(平成28年)5月18日付御朱印です。

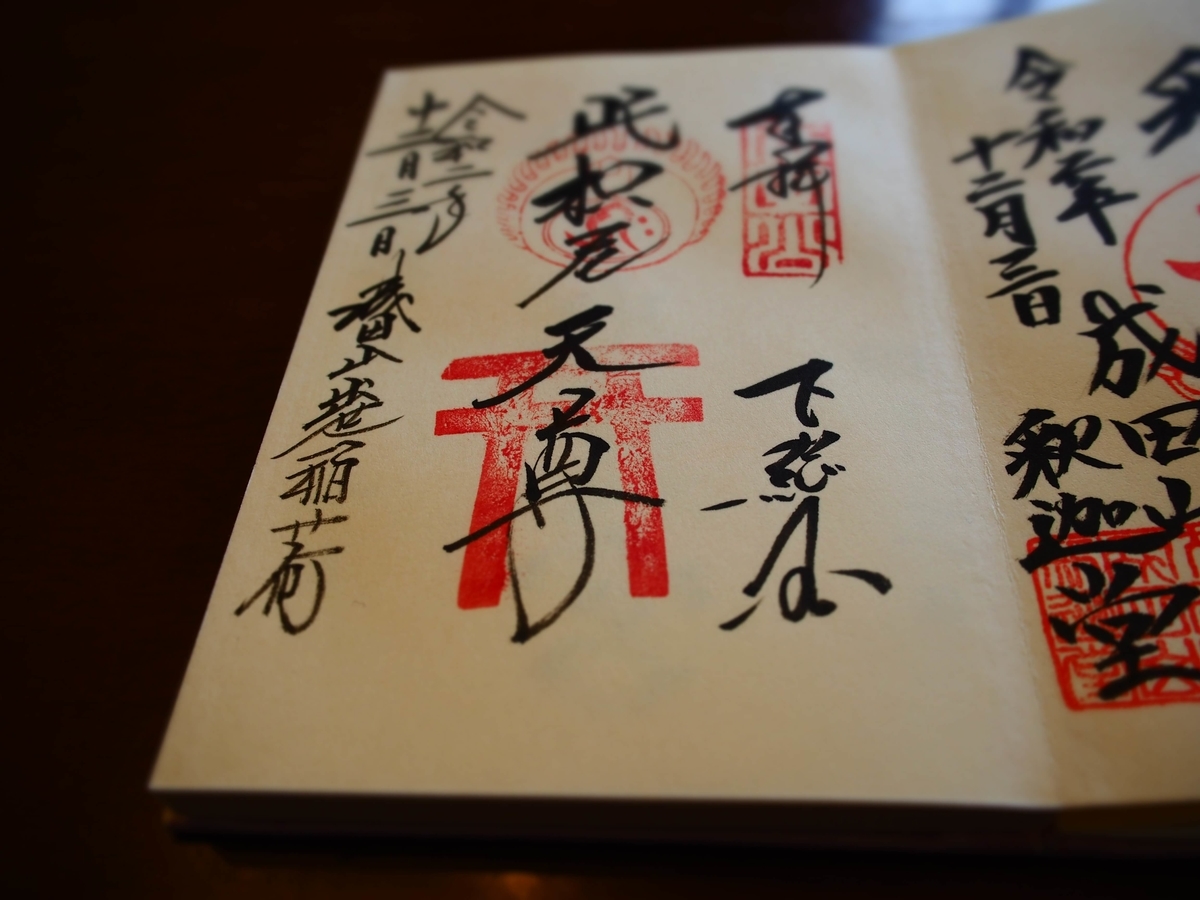

出世開運稲荷の御朱印とご利益

佐賀城主稲葉丹後守が18世紀初頭に寄進したもので、古来より出世稲荷と呼ばれています。成田山新勝寺の諸堂の中でこちらだけ覆堂に守られています。

社殿は絢爛豪華で美しい装飾が施されています。

ご利益:出世、商売繁盛

御朱印所

階段を上がり、参道を進んだ右手

御朱印

過去に頂いた御朱印

2016年(平成28年)5月18日付御朱印です。

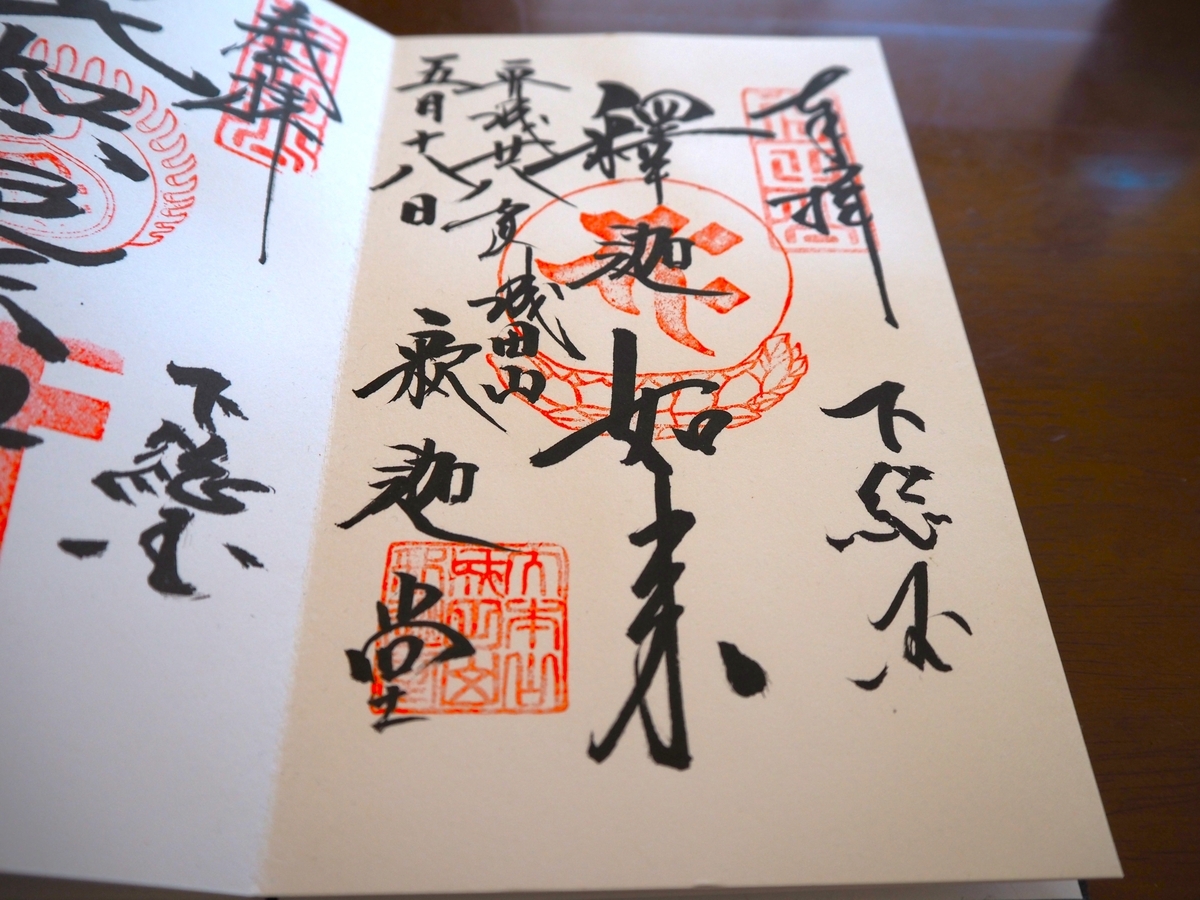

光明堂(重要文化財)の御朱印とご利益

1701年建立で江戸中期の貴重な建物です。かつての本堂で、新本堂(現釈迦堂)の建立に際して本堂の後方に移築され、さらに昭和39年の大本堂建立にあたって現在地に移築されました。

ご利益:恋愛成就

御朱印所

堂内の左奥にあります。

御朱印

過去に頂いた御朱印

2016年(平成28年)5月18日付御朱印です。

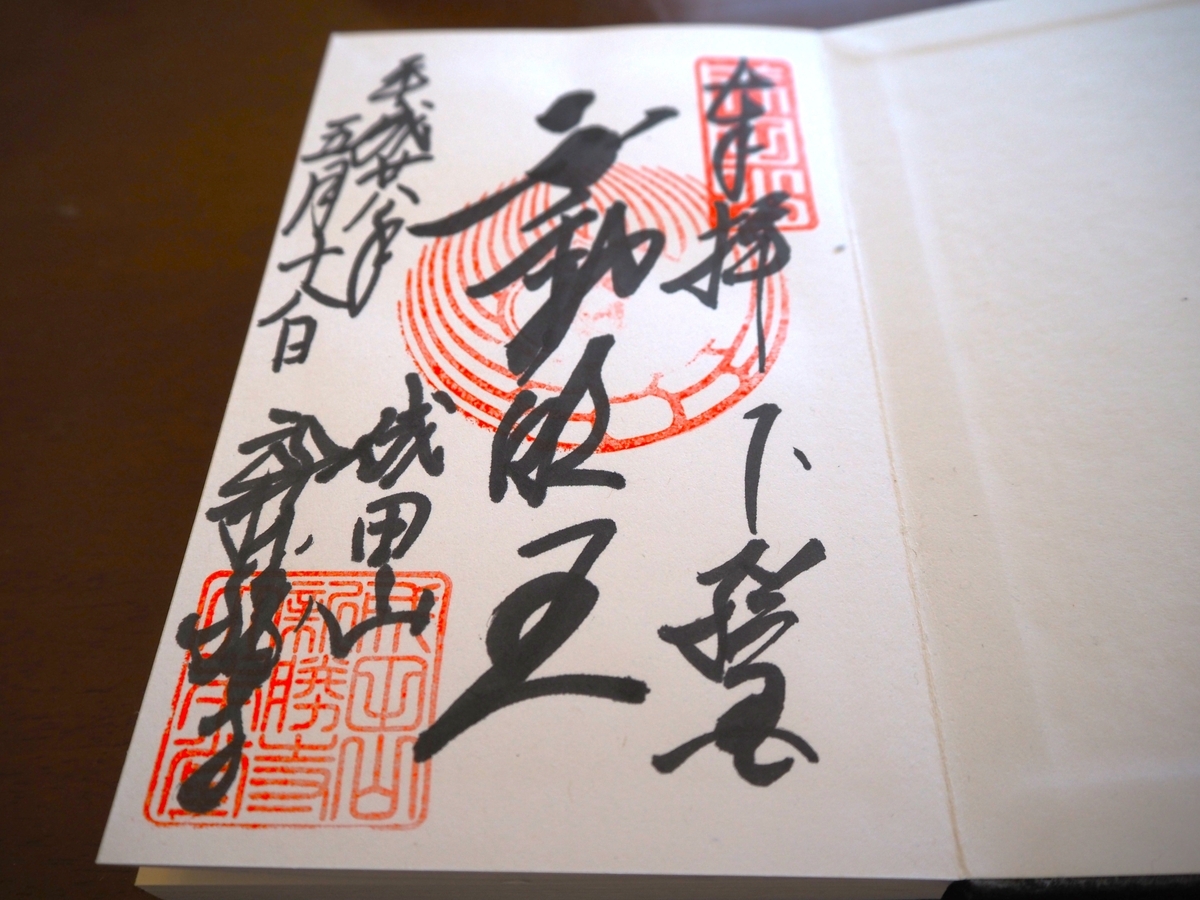

醫王殿の御朱印とご利益

2017年に建立された最も新しいお堂です。

ご利益:健康長寿、病気平癒

御朱印所

堂内右手奥で、順路の最後にあります。(混雑時は平和の大塔にて受け付けます。)

御朱印

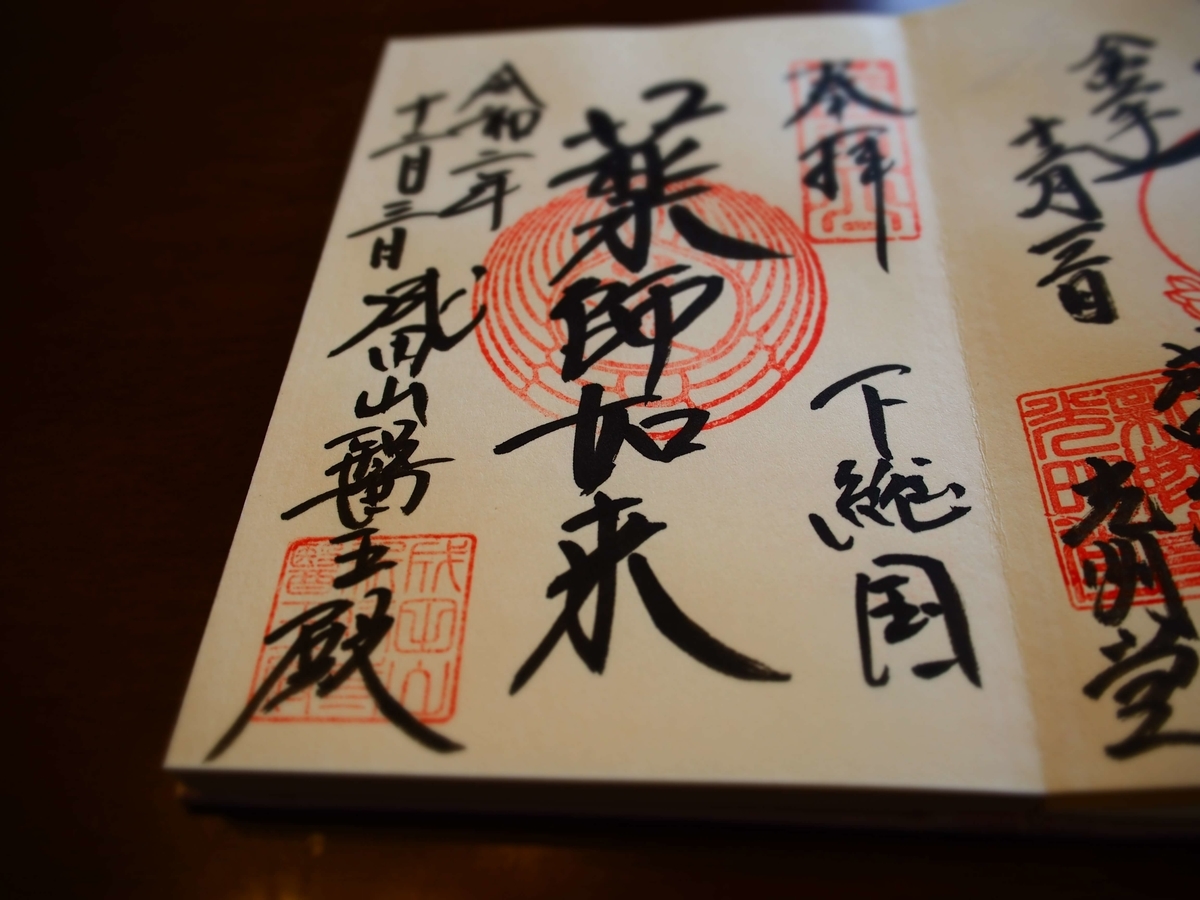

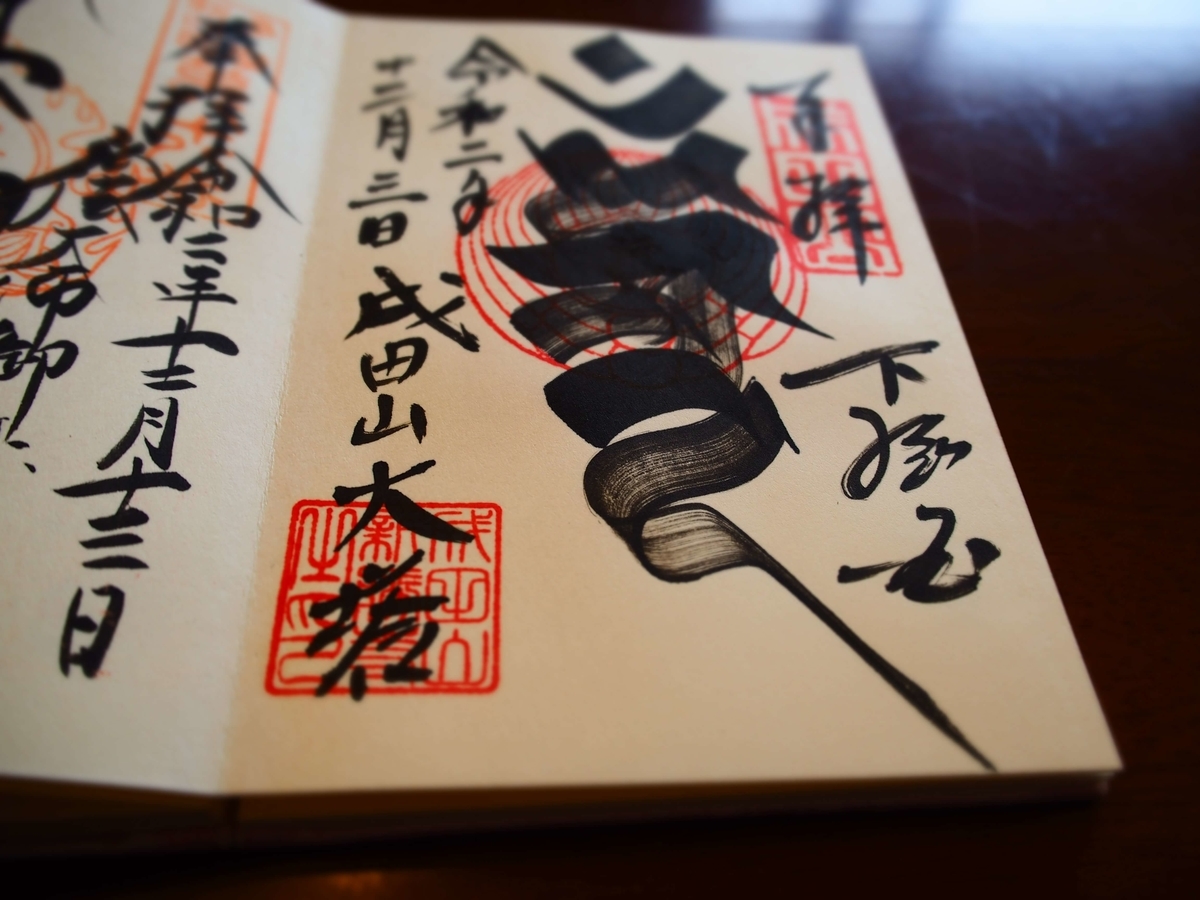

平和の大塔の御朱印

1984年に建立されました。1階には成田山の歴史展示や写経道場等の各種受付があり、2階には巨大な不動明王像が祀られています。大本堂でよく見えなかったお不動様をこちらではしっかりと拝むことができます。

御朱印所

1階の入口から入ってすぐ右手

御朱印

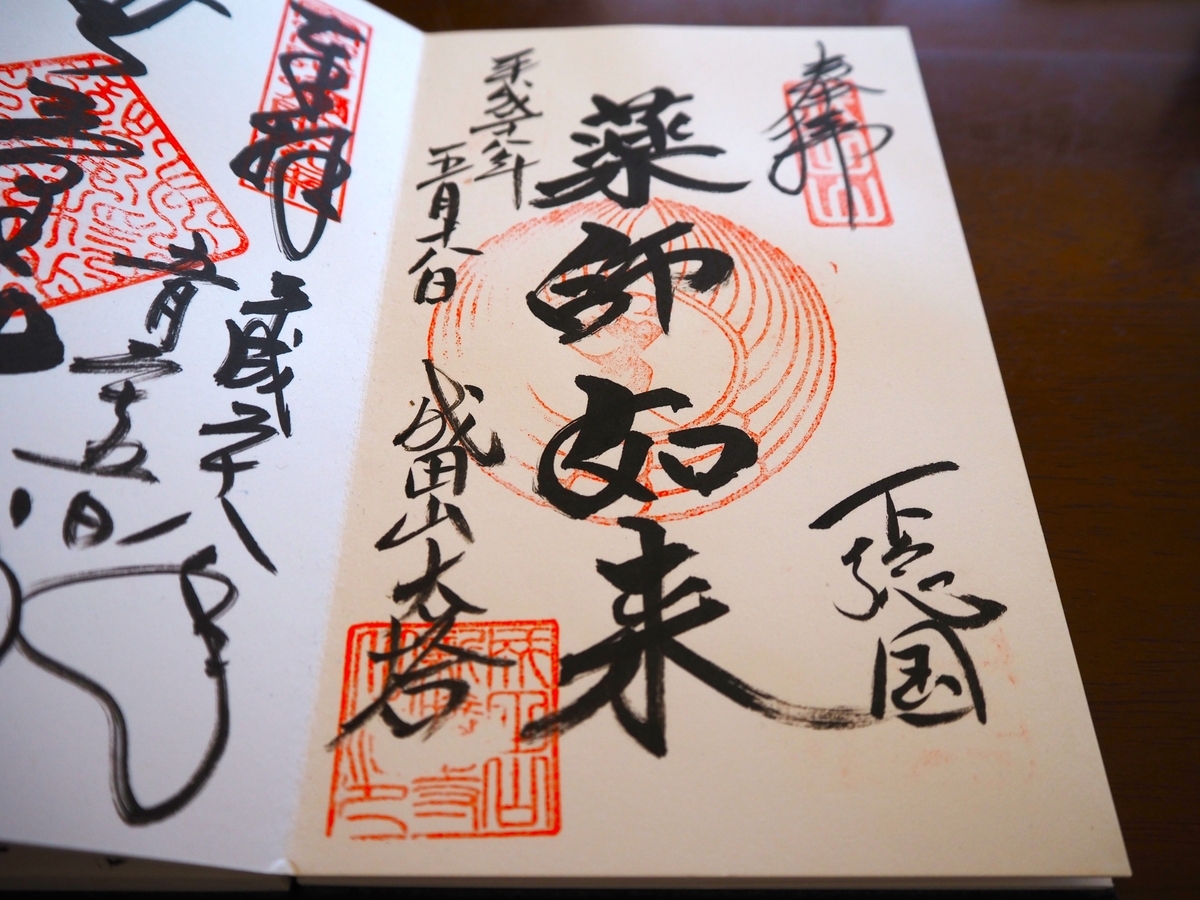

過去に頂いた御朱印

2016年(平成28年)5月18日付御朱印です。「薬師如来」の御朱印は当時は平和大塔で頂いていました。![]()

成田山新勝寺の歴史

平将門の乱鎮定祈願がきっかけ

成田山新勝寺の起源は平安時代に発生した平将門の乱の鎮定祈願にあります。空海が刻んだ不動明王像を奉じた寛朝僧正が京都からこの地に入り、護摩を焚いて戦乱の鎮定を祈願したところ結願の日に平将門が討たれたといわれています。

役割を終えた寛朝僧正が京都に戻ろうとしましたが不動明王がこの地を動かなかったことからこの地に寺院を建立し、「新しく勝った寺」ということで成田山新勝寺が開山されたといいます。(「宗吾霊堂」の名で知られる近隣の東勝寺より新しいから、という説もある。)

戦国時代の混乱の中で寂れた寺院となってしまいましたが、江戸時代になって世の中が落ち着くと伽藍が再建され、江戸で出開帳を度々行ったことで庶民の信仰を集めるようになりました。

日本を代表する初詣の人気スポット

成田山新勝寺は日本を代表する初詣の人気スポットとして知られています。正月三が日だけで300万人以上がお参りし、これは全国でも明治神宮に次いで第2位になります。元日の人出のピークという昼前後には約1㎞ある参道に人があふれ、入場待ちの列は総門から約400mにもなるといい、JRで初詣特別列車が運行されることもあります。

アクセス

交通

JR線成田駅・京成成田駅徒歩10分

参道

JRでも京成でも途中で参道が合流しますが、前方に三重塔の屋根が見えてくるあたりからまるで江戸時代にタイムスリップしたかのような街並みになります。印旛沼や利根川が近くにあったためこのあたりではうなぎが最大の名物となっており、このあたりまで来ると参道全体にうなぎを焼くにおいが漂っています。

地図

千葉で頂ける御朱印(記事は下に続きます)

成田山新勝寺の境内の見どころ

総門

参道の終点付近にそびえる成田山新勝寺の表玄関です。2008年に建立された総欅造の門で、高さ約15mです。

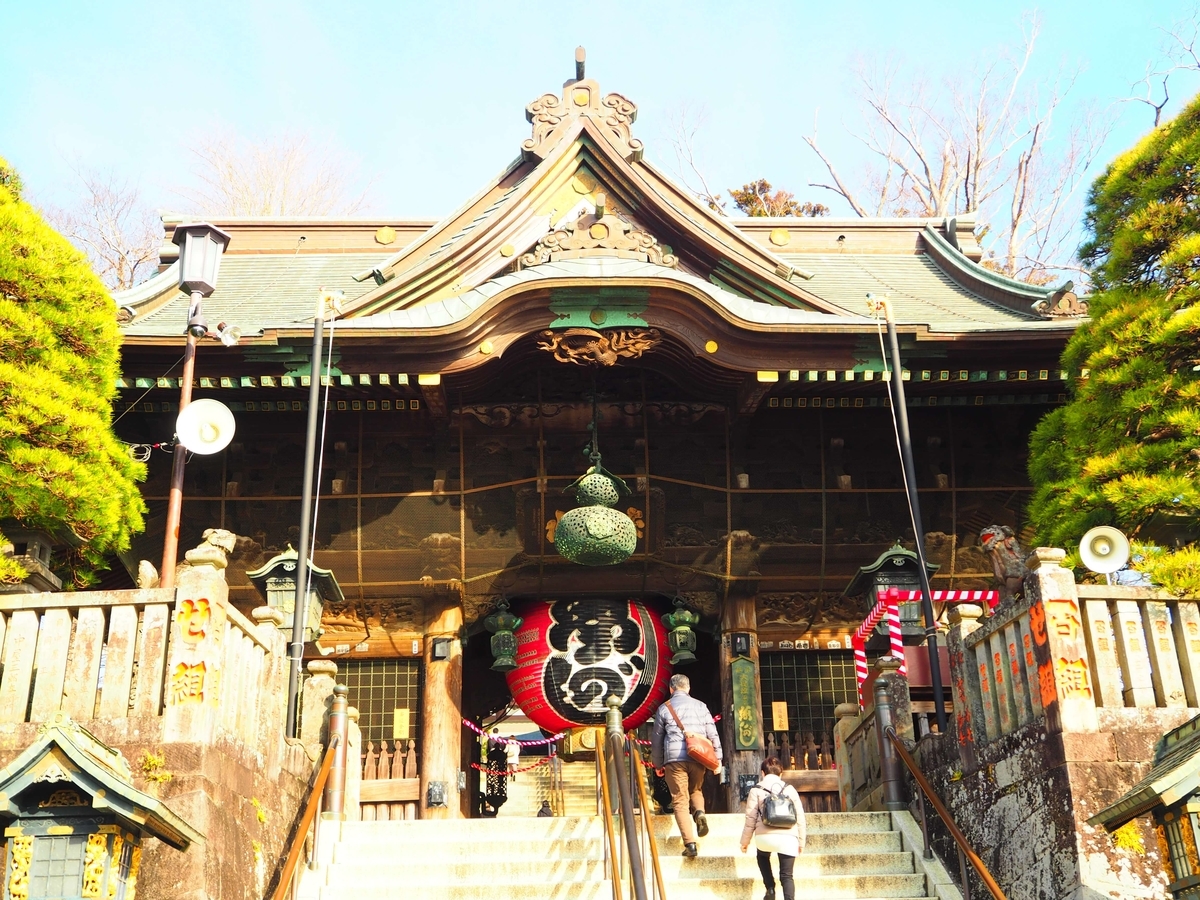

仁王門(重要文化財)

1831年に再建されたものです。

中央の「魚がし」の文字が大きく目立つ大提灯は、魚河岸講の奉納によるものです。

三重塔(重要文化財)

1712年に建立され、総高は25mです。

各地で三重塔はいろいろと見てきましたが、これだけ絢爛豪華なものは他に記憶がありません。

額堂(重要文化財)

1861年に創建された奉納額や絵馬を掲げるための建物です。

旧本堂薬師堂

成田山新勝寺の境内ではなく表参道の途中に位置しています。

薬師堂は徳川光圀や初代市川團十郎もお参りした旧本堂で、1655年に建立された成田山に現存する最古の建築物です。現在の釈迦堂を本堂とした1855年にこの地に移されました。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。