今回は長谷寺の御朱印をご紹介します。春はアジサイ、秋は紅葉の名所として知られていますが、見どころはそれだけではありません。御朱印は十一面大悲殿、出世開運大黒天の二種類頂けます。

長谷寺の御朱印は二種類

御朱印所

長谷寺の御朱印所は入場口を入って左手にあります。最初に御朱印帳を預け、お参り終了後に受け取ることを寺の方でも推奨しています。

受付時間 8:00~17:00

志納金300円

御朱印帳も数タイプ扱っており、見本を見たところサイズ、紙質共に良好でした。

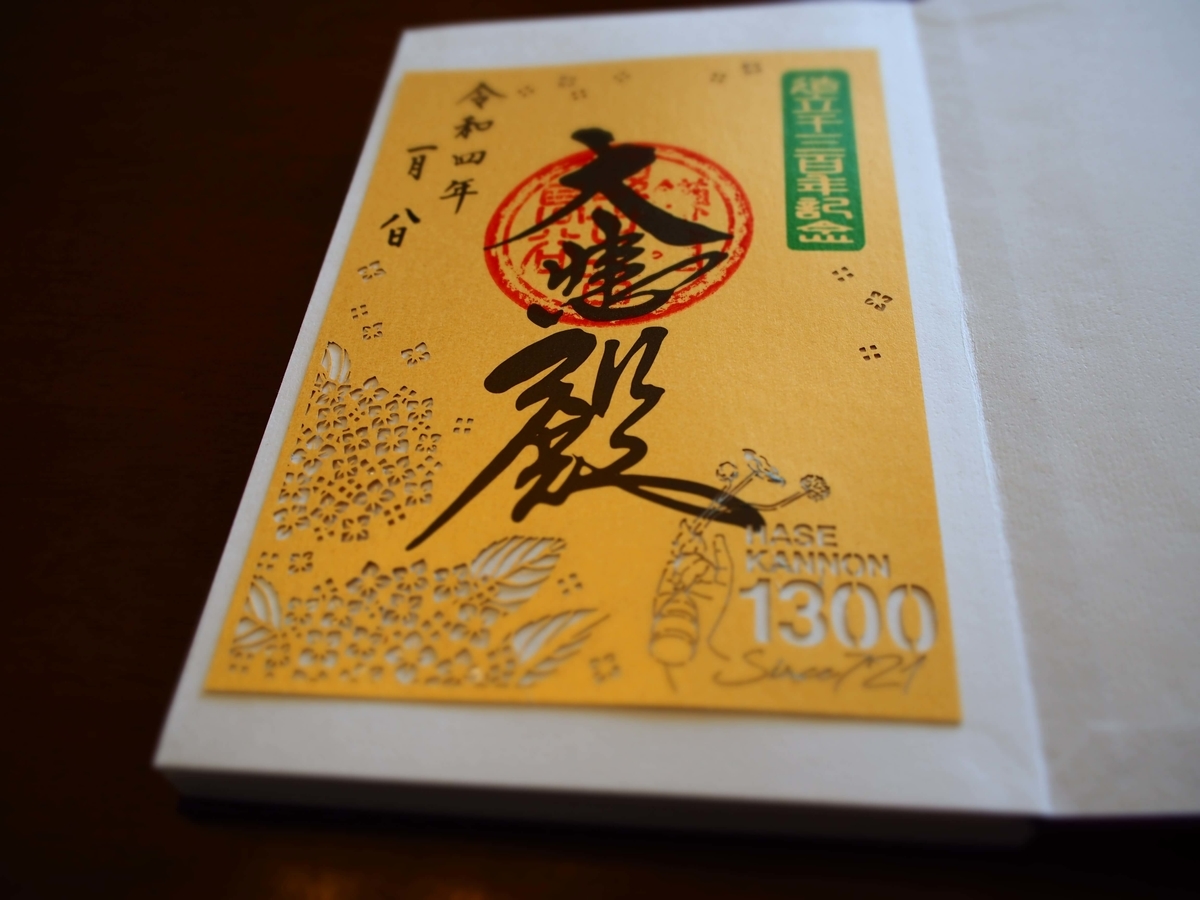

※長谷寺では2022年12月18日まで「本尊造立1300年記念行事」が開催されており、御朱印所も観音堂内部に移転されています。

期間中は記念御朱印も頂けるようです。刺繡と切り絵の2タイプで、志納金も600円~1300円と少々高めです。(2022年1月8日現在)

御朱印

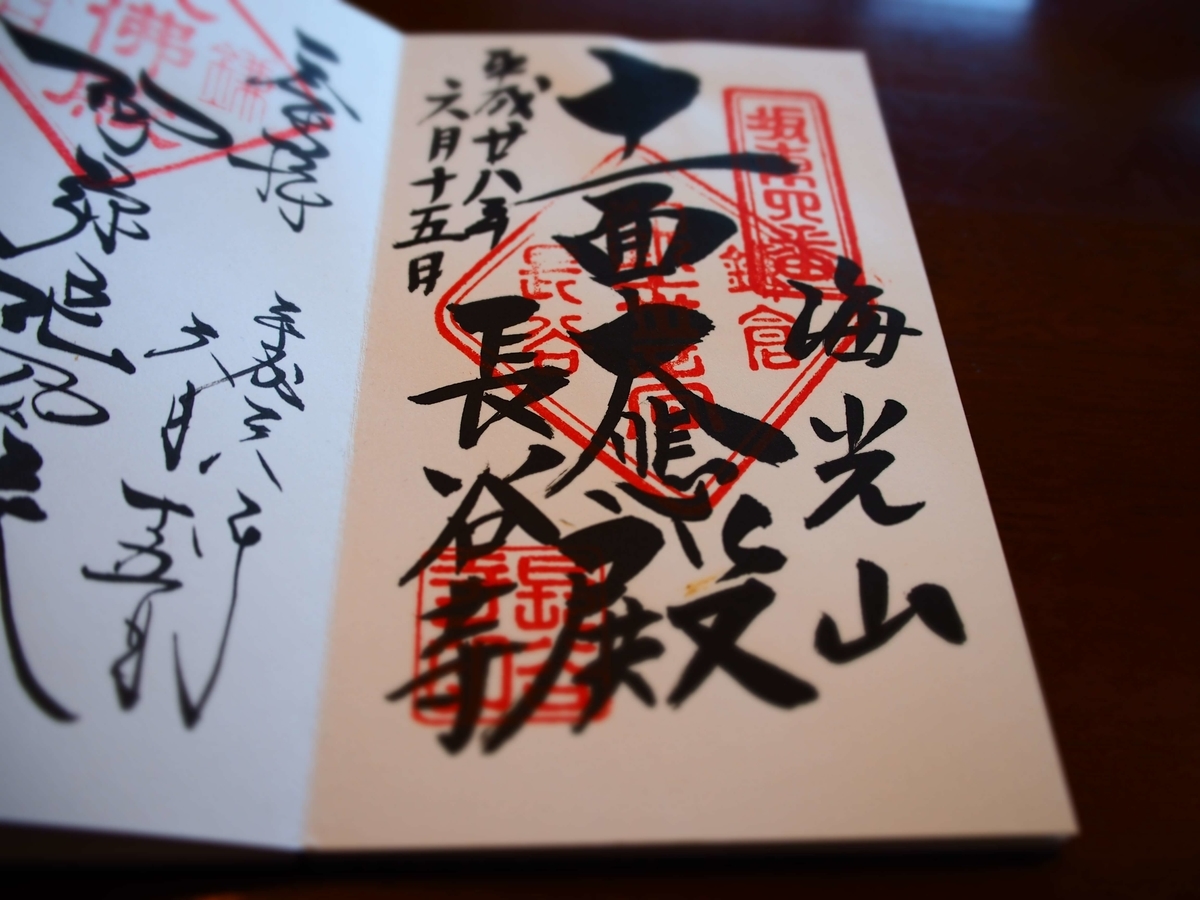

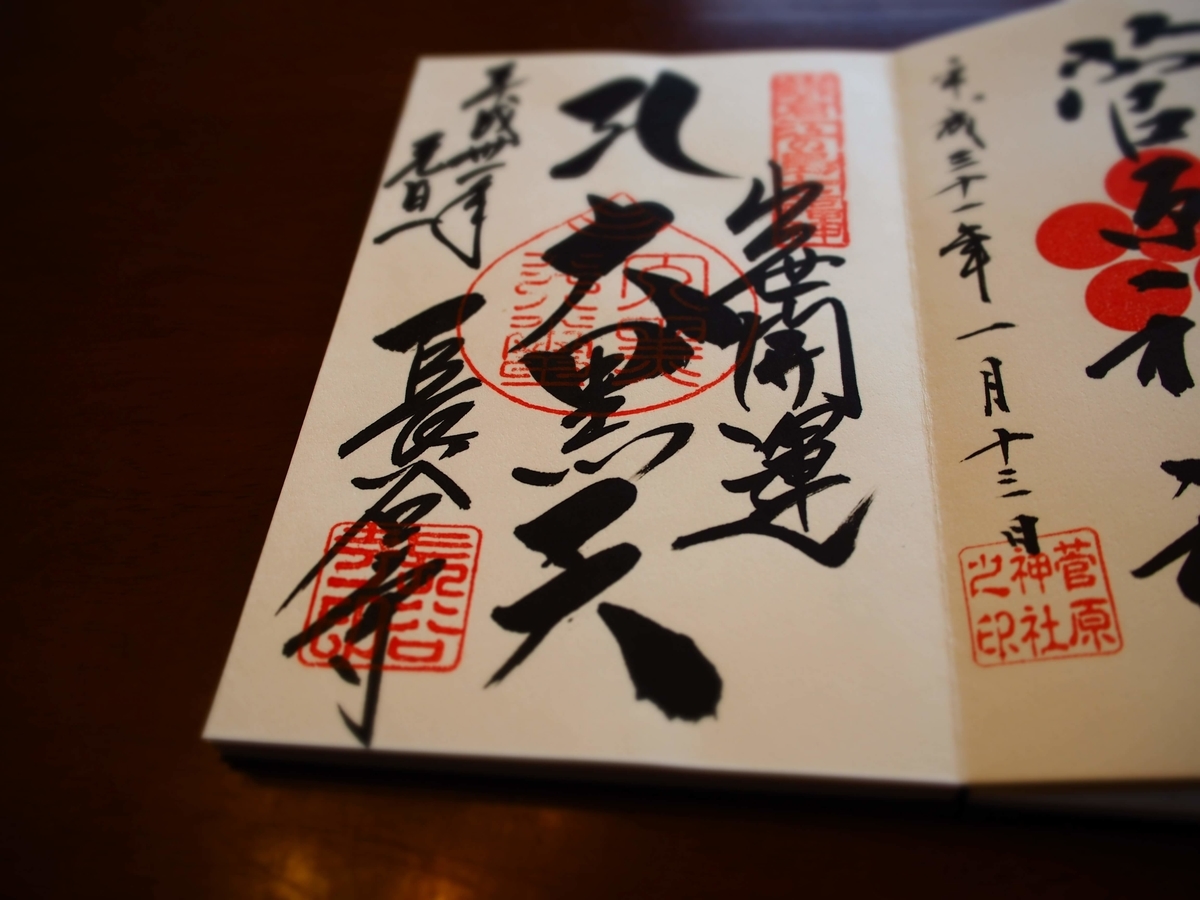

御本尊である十一面大悲殿、出世開運大黒天の二種類頂けます。

※これ以外に本尊造立1300年記念御朱印も頂けます。

十一面大悲殿

出世開運大黒天

本尊造立1300年記念御朱印

![]()

長谷寺の意外な見どころ

アジサイと紅葉

長谷寺では40種類以上で約2500株のアジサイを鑑賞することが出来ます。

長谷寺では40種類以上で約2500株のアジサイを鑑賞することが出来ます。

見ごろになると明月院以上に混み合います。(平日でも2時間待ちだった記憶がある)

見ごろになると明月院以上に混み合います。(平日でも2時間待ちだった記憶がある)

上境内にある観音堂へ上がっていく参道は石畳参道と呼ばれていますが、境内で最も紅葉が綺麗な場所はこの石畳参道周辺です。

上境内にある観音堂へ上がっていく参道は石畳参道と呼ばれていますが、境内で最も紅葉が綺麗な場所はこの石畳参道周辺です。

和み地蔵と良縁地蔵

長谷寺の境内各所には宮城県の工房に住職が直接依頼して制作されたお地蔵さまが置かれています。

台座を含めて高さ120㎝の和み地蔵は弁天堂の近くに安置されています。人々の心を和ませるために制作されました。

台座を含めて高さ120㎝の和み地蔵は弁天堂の近くに安置されています。人々の心を和ませるために制作されました。

にこやかに参拝者を迎えてくれる良縁地蔵は境内に三カ所にあります。(石畳参道、経蔵、眺望散策路)

にこやかに参拝者を迎えてくれる良縁地蔵は境内に三カ所にあります。(石畳参道、経蔵、眺望散策路)

三カ所全て見つけると良縁に恵まれ、携帯の待ち受けにすると幸運に恵まれるともいわれています。

三カ所全て見つけると良縁に恵まれ、携帯の待ち受けにすると幸運に恵まれるともいわれています。

お参りしながら探してみると楽しいと思います。

お参りしながら探してみると楽しいと思います。

眺望散策路

眺望散策路の上部からは相模湾から由比ガ浜を一望することができます。鎌倉でも屈指の眺望スポットです。

眺望散策路の上部からは相模湾から由比ガ浜を一望することができます。鎌倉でも屈指の眺望スポットです。![]()

長谷寺の由緒

721年に奈良の長谷寺を創建した際、楠の大木から2体の十一面観音を造り、その1体を本尊としたのが大和の長谷寺であり、もう1体を祈請の上で海に流したところ15年後に三浦半島に流れ着き、そちらを本尊として開いたのが鎌倉の長谷寺であるとされています。

足利尊氏、足利義光、北条氏康、徳川家康といった歴代の権力者たちが伽藍や本尊の改修に関わってきましたが、関東大震災で全て倒壊してしまい、現在ある諸堂は全てその後再建されたものです。

アクセス

交通

江ノ電長谷駅徒歩約5分

地図

周辺の寺社

長谷寺の境内

山門

大きな提灯と「門かぶりの松」が印象的です。

大きな提灯と「門かぶりの松」が印象的です。

鐘楼

長谷寺の梵鐘は1264年に鋳造された鎌倉でも3番目に古いもので、国の重要文化財に指定されて現在は宝物館において収蔵されています。現在の梵鐘は昭和59年に新鋳されたものです。

長谷寺の梵鐘は1264年に鋳造された鎌倉でも3番目に古いもので、国の重要文化財に指定されて現在は宝物館において収蔵されています。現在の梵鐘は昭和59年に新鋳されたものです。

観音堂

本尊である高さ9.18mの十一面観音菩薩像が祀られています。現在の像が創建当初からの物とは言い難く、制作年代は未詳とのことですが、表情といい大きさといい印象深いものであることは間違いありません。

本尊である高さ9.18mの十一面観音菩薩像が祀られています。現在の像が創建当初からの物とは言い難く、制作年代は未詳とのことですが、表情といい大きさといい印象深いものであることは間違いありません。

みんな鶴岡八幡宮に行ってしまったのか、元旦にも関わらず比較的空いていました。

経蔵

内部の輪蔵を一回転させると一切経を全て唱えた功徳が得られるということですが、文化財保護の観点から回せる日は限られているようです。そのかわり般若心経を納めたマニ車を回すことができます。

内部の輪蔵を一回転させると一切経を全て唱えた功徳が得られるということですが、文化財保護の観点から回せる日は限られているようです。そのかわり般若心経を納めたマニ車を回すことができます。

弁天堂

大国堂

堂内には「出世・開運授け大黒天」や「さわり大黒天」が祀られ、鎌倉・江ノ島七福神巡りの一つとしてご参拝の方々に親しまれています。

堂内には「出世・開運授け大黒天」や「さわり大黒天」が祀られ、鎌倉・江ノ島七福神巡りの一つとしてご参拝の方々に親しまれています。

さわり大黒天の表面はツルツルになっていました。

さわり大黒天の表面はツルツルになっていました。

弁天窟

弘法大師参籠の地とされています。

弘法大師参籠の地とされています。

このブログのイチオシ記事

奈良の長谷寺の記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。