高徳院では大仏の表情の如く優しい書体の書置き御朱印を頂けます。高さ約11.3mの「鎌倉大仏」で有名な鎌倉観光の定番で、境内は見どころでいっぱいです。

- 御朱印は書置き対応

- オリジナル御朱印帳

- 鎌倉観光の定番スポット

- アクセス

- 大仏の大きさこそ高徳院の見どころ

- 「津波で流された」は都市伝説

- 大仏殿が早々に倒壊してしまって逆に良かった?

- このブログのイチオシ記事

是非こちらもご覧ください

御朱印は書置き対応

御朱印所

高徳院の御朱印所は大仏に向かって右手にあります。

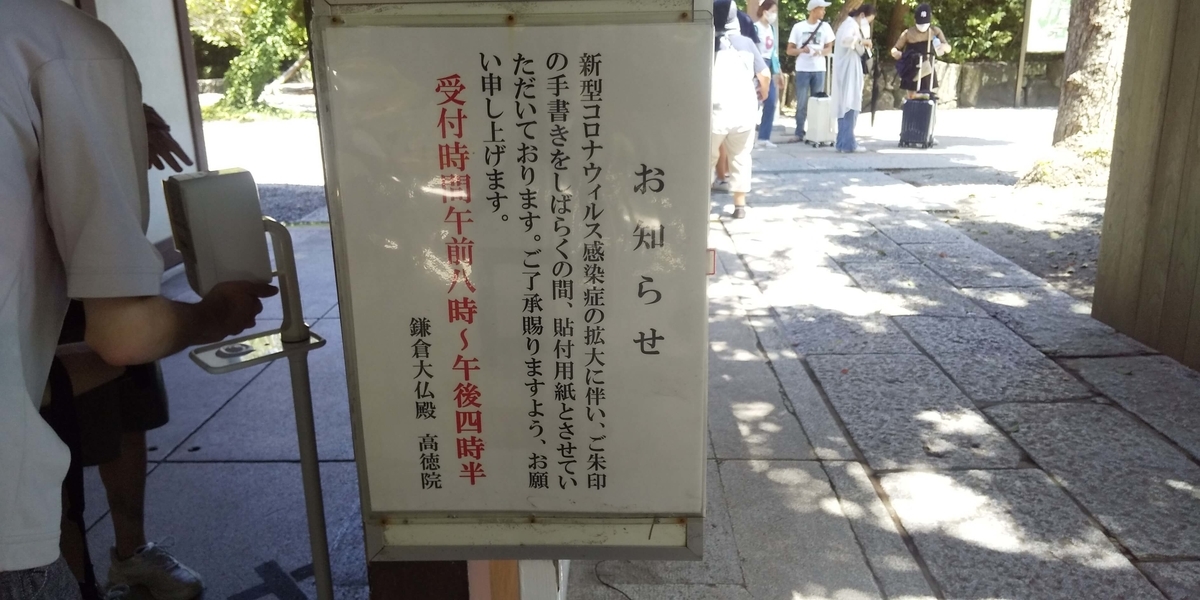

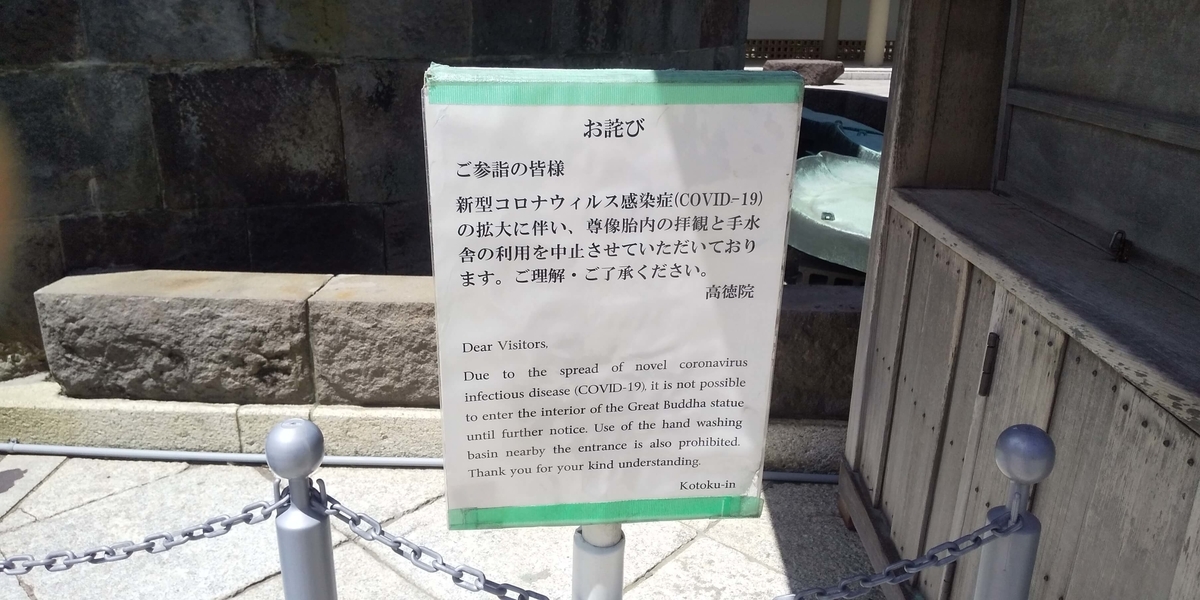

新型コロナウィルス感染拡大対策として現在御朱印は全て書置き対応となっています。

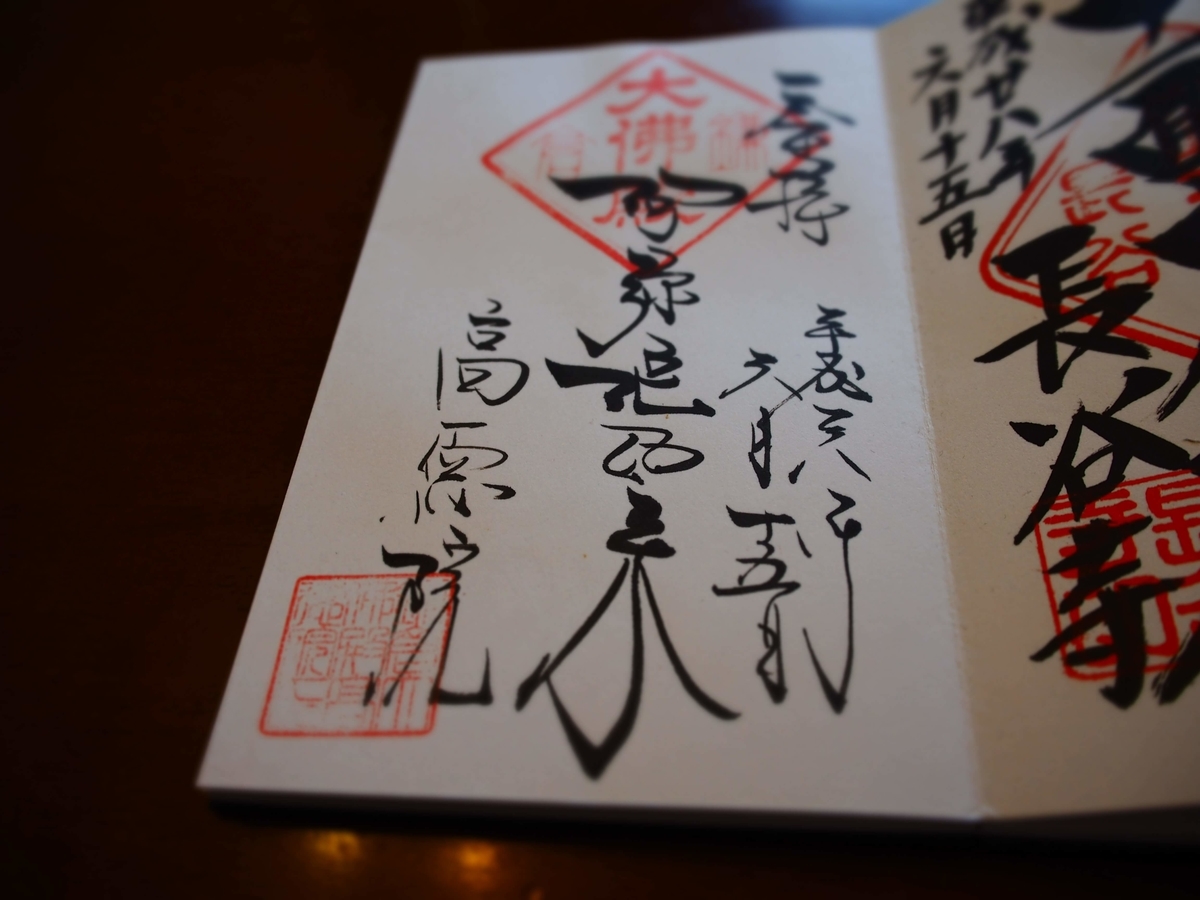

こちらでは通常御朱印の「阿弥陀如来」の御朱印の他、指定すれば鎌倉三十三観音霊場の「南無聖観世音」の御朱印も頂けるようです。

受付時間

9:00~15:30(平日)

9:00~15:00(土日祝)

初穂料300円

御朱印

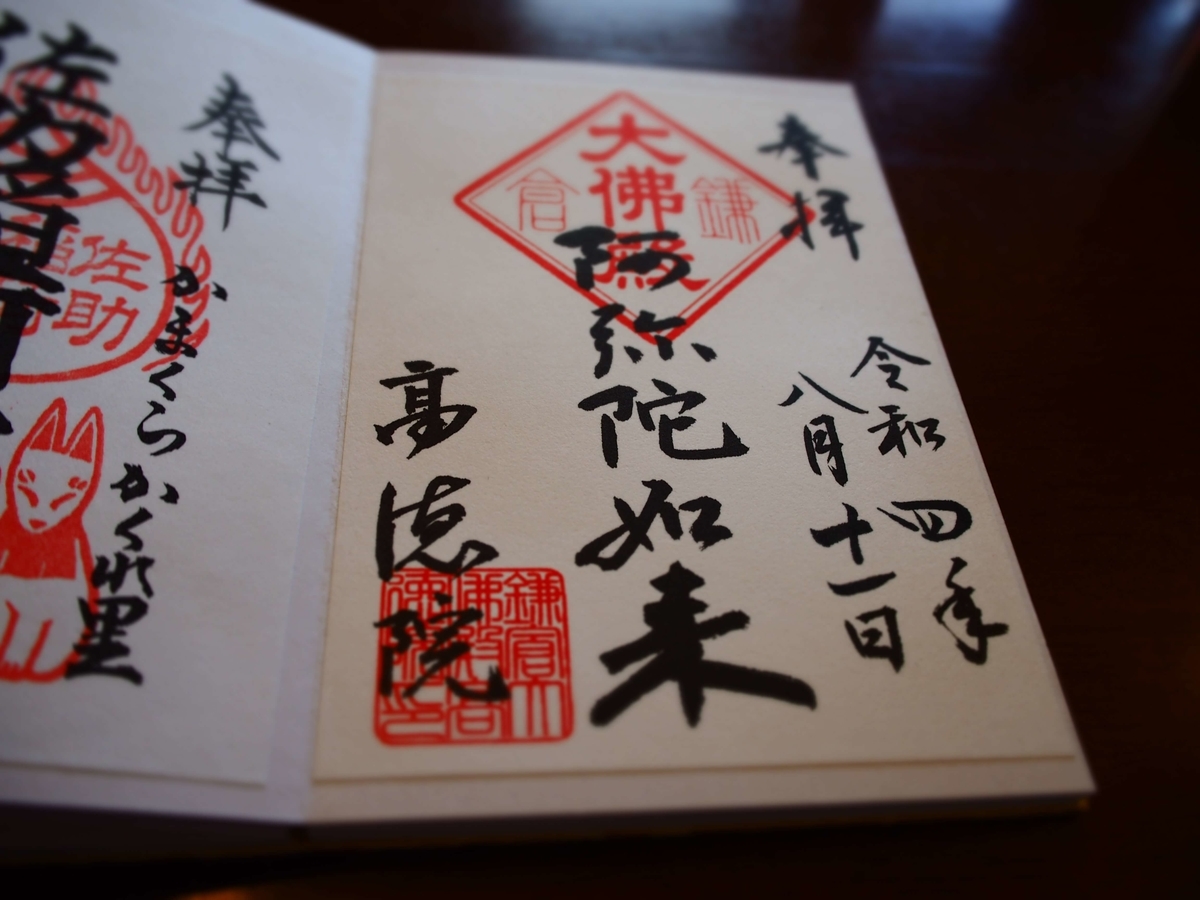

今回は通常御朱印のみ頂きました。直書き御朱印を頂ける日が一日も早く訪れてほしいものです。

過去に頂いた御朱印

2016年(平成28年)6月15日付で「阿弥陀如来」と記されているようです。

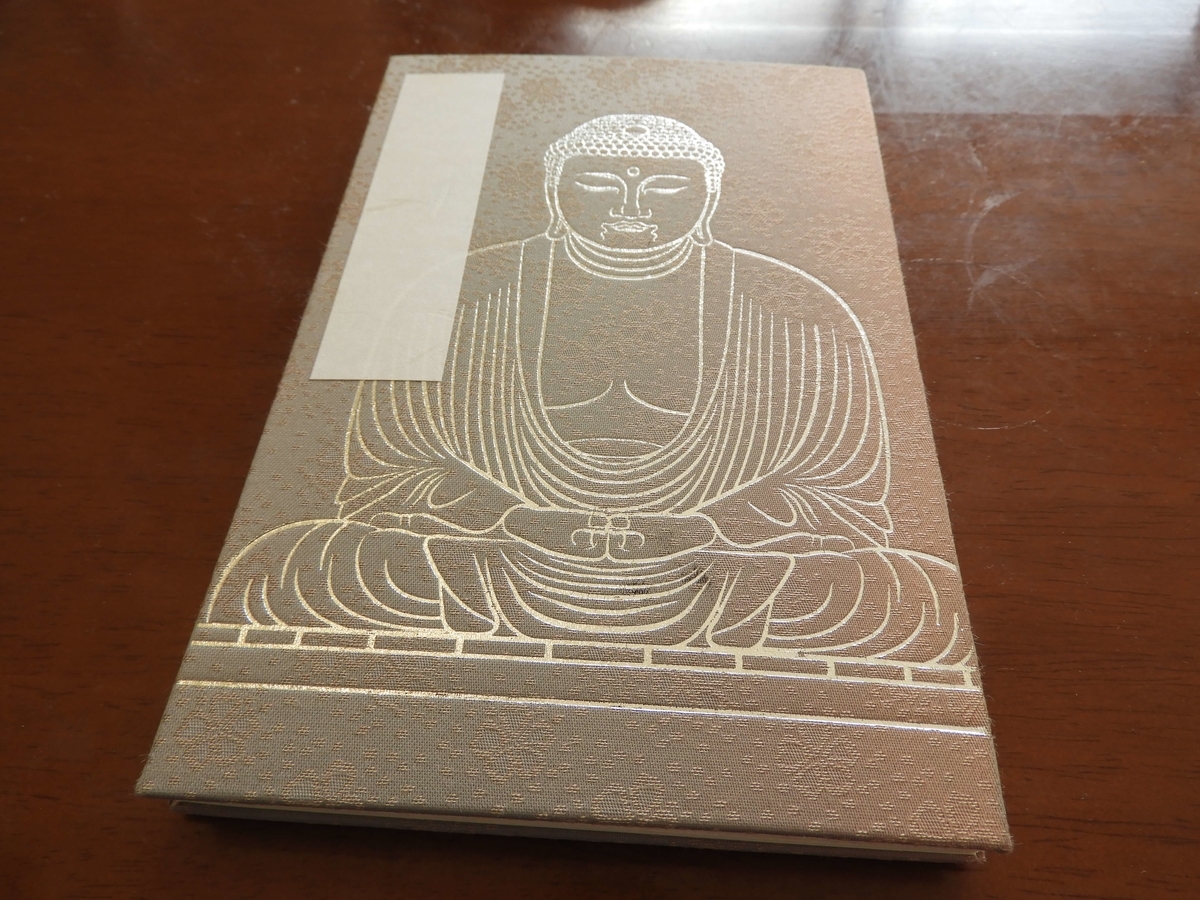

オリジナル御朱印帳

御朱印所の並びにある売店ではオリジナル御朱印帳も扱っています。

大型サイズと小型サイズの両方がありますが、紙質は今一つで墨が裏面まで染みとおってしまいます。

価格900円~1200円

鎌倉観光の定番スポット

鎌倉大仏は鎌倉時代を代表する仏教彫刻であり、現在では国宝に指定されています。高徳院は鎌倉のシンボルともいうべき大仏を本尊とする寺院で、鎌倉観光の定番スポットとです。

仏教寺院としては「大異山高徳院清浄泉寺」というのが正式名称のようですが、HPでは「鎌倉大仏殿高徳院」という名前を前面に出しています。

アクセス

交通

江ノ電長谷駅徒歩約7分

地図

各地の大仏(記事は下に続きます)

大仏の大きさこそ高徳院の見どころ

高徳院は開山・開基ともに不明で、大仏の造像の経緯についても史料が乏しく不明な点だらけとなっています。しかし鎌倉時代の歴史書である吾妻鏡やこの時代に鎌倉を訪れた紀行文に様々な記述があり、どうやら大仏が13世紀半ばに完成したものであることは間違いないようです。

はっきり言って仁王門と大仏があるだけですが、もうそれだけで十分です。

仁王門

18世紀初頭に仁王と共に他所から移築されてきたものです。

大仏

像高約11.3m、重量約121tで、高さ約15mの奈良の大仏に大きさでは及ばぬものの、ほぼ創建時の姿を保っています。

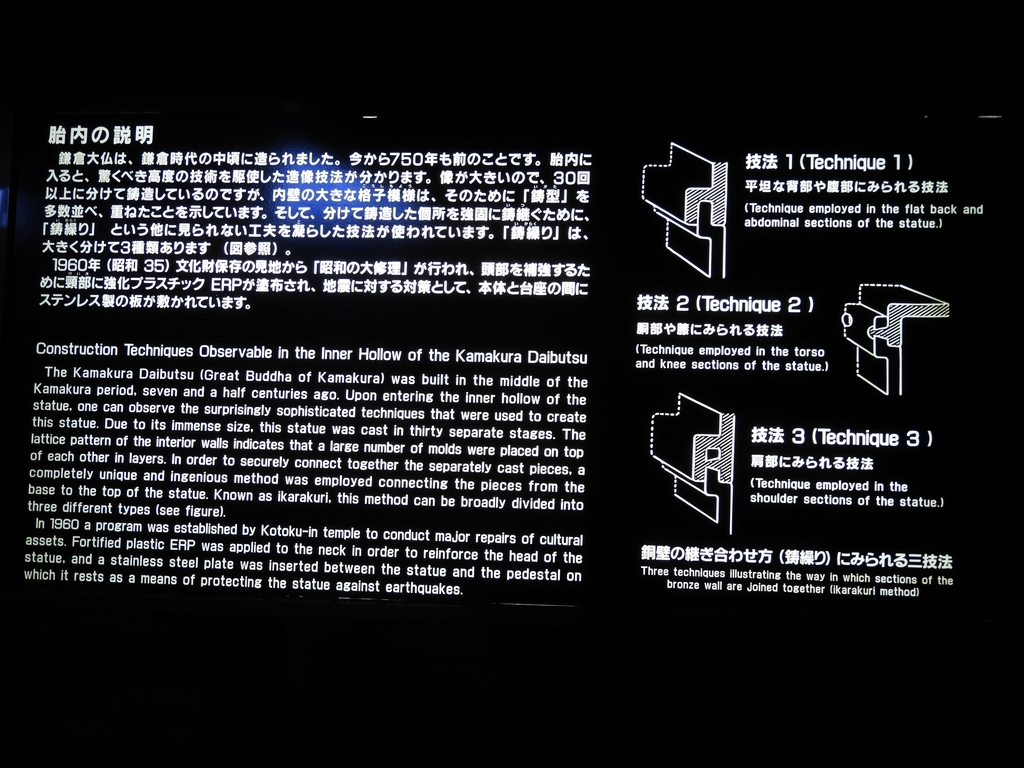

尊像胎内

像内は空洞で、一般拝観者も大仏内部を見学することができます。

今から750年以上前に驚くべき高度な技術を駆使して作られています。

現在は新型コロナウィルス感染拡大対策として胎内の拝観は中止となっています。

大仏殿の礎石

かつてこの地にあった巨大な大仏殿は60基の礎石に支えられていたといいます。

現在では参詣客の恰好なベンチとなっています。

「津波で流された」は都市伝説

大仏は創建当初は大仏殿の中に収められていましたが、いつの頃からか「露坐の大仏」となって現在に至っています。「大仏殿は地震で発生した津波で流された」という話をよく聞きますが、鎌倉大仏は海岸から約1kmで標高13.8mという津波が到達しにくい場所にあります。

大仏殿の倒壊に関する記録としては「太平記」と「鎌倉大日記」に、1334 年および1369年の台風と1498年の大地震によって損壊に至ったという3点がありますが、室町時代の1486年書かれた旅行記によればこの頃にはすでに大仏は露坐であったといいます。

平成になって実施された境内の発掘調査では、1369年の倒壊以後に大仏殿が再建された形跡は見出されなかったということです。

鎌倉を襲った津波を伴う地震としては1495年の明応地震がありますが、その時には既に大仏殿は無くなっていたと考えられ、大仏殿が津波で流されたというのは単なる都市伝説であるようです。

大仏殿が早々に倒壊してしまって逆に良かった?

奈良東大寺の大仏殿は歴史上何度も戦乱に巻き込まれ、これまでに2回焼失しています。そのため奈良の大仏の顔は現在4代目で、創建当時の姿とはだいぶ異なったものになっているようです。

鎌倉大仏は1369年以降の約650年露坐であったため、その間に頻繁に火災があったにもかかわらず、結果として創建時の姿を現在まで保つことができました。仏教芸術史上きわめて重要な価値をもつ大仏が現在まで残されたのは大仏殿が早々に倒壊したからといってもよさそうです。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。