上野大仏では2種類の大変に力強い書体の御朱印を頂けます。上野公園内のわかりづらい場所にあるのでアクセスは大変かもしれません。受験合格のご利益が有名で合格祈願のお守りが大人気です。

是非こちらもご覧ください

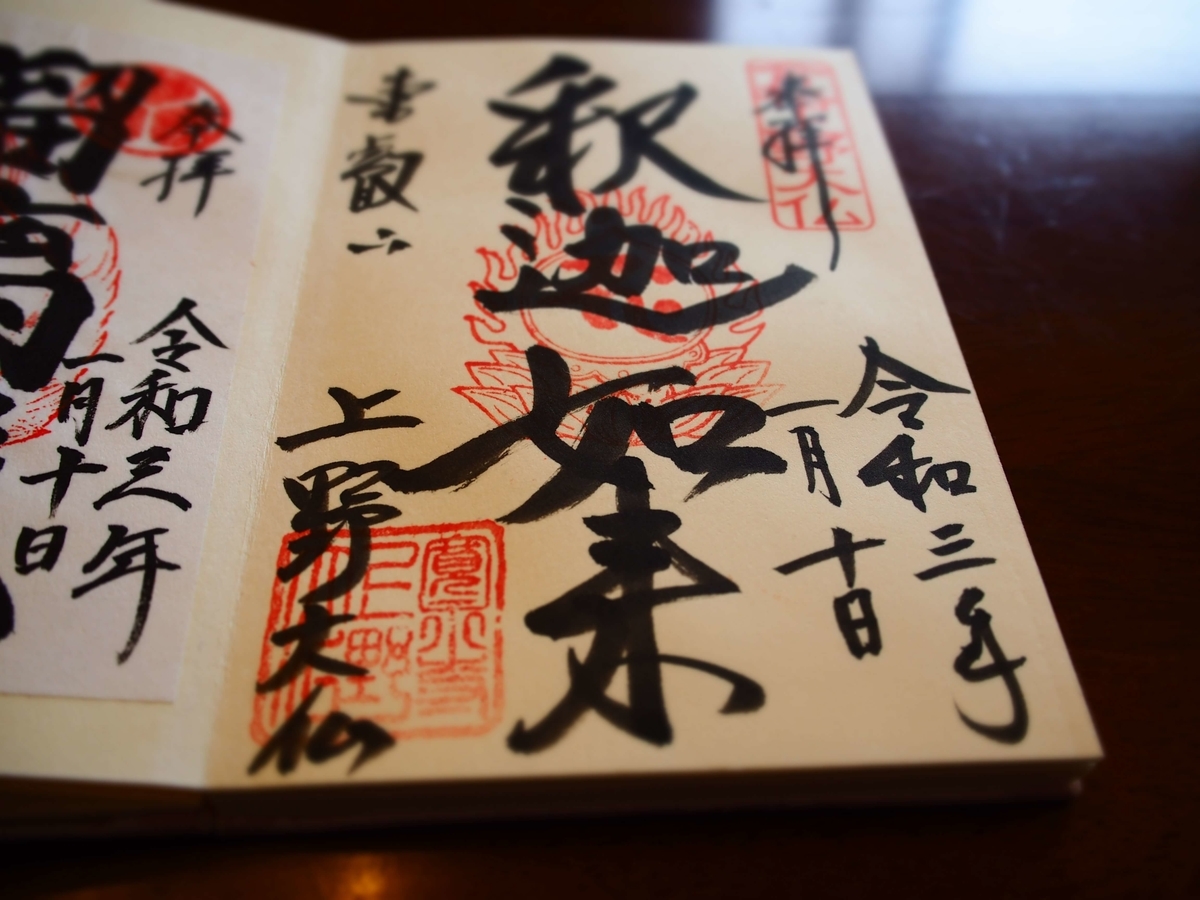

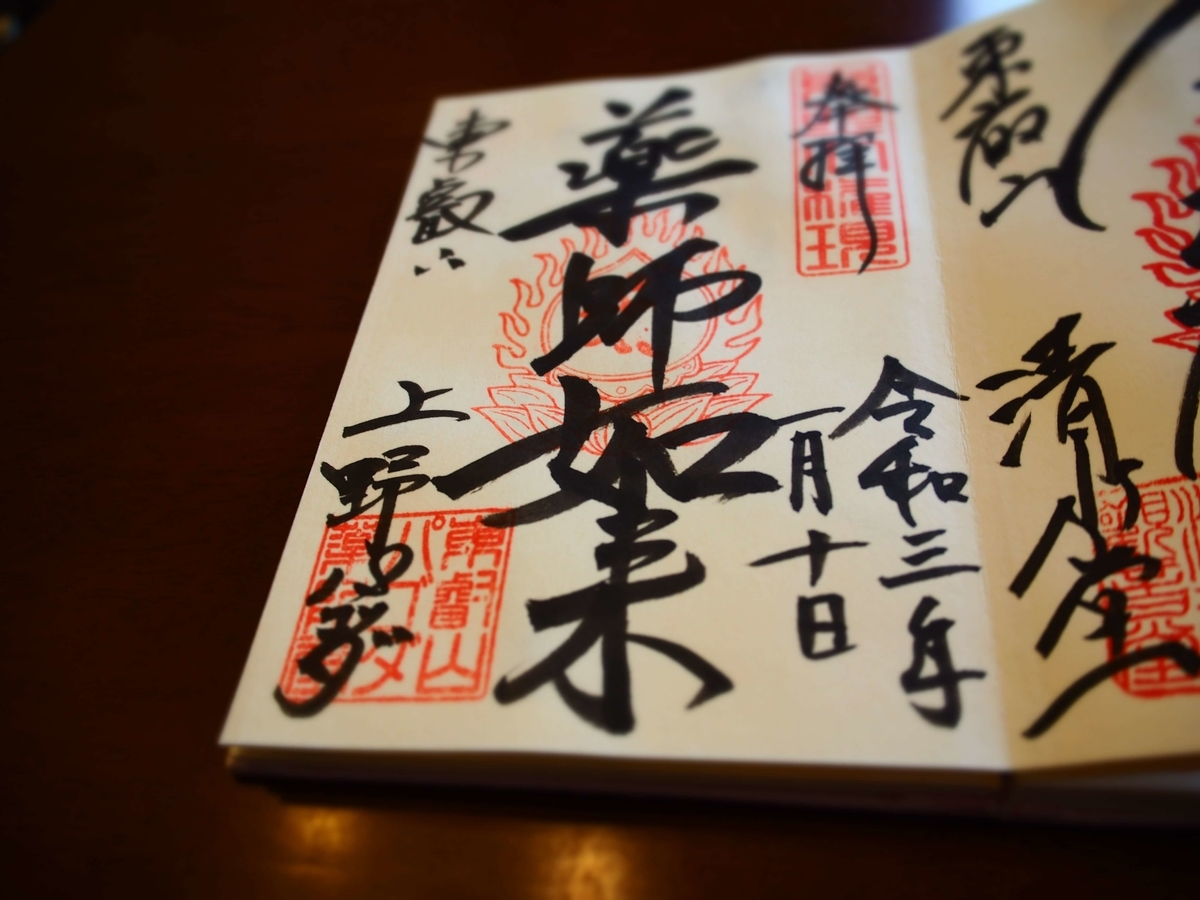

上野大仏の2種類の直書き御朱印

御朱印所

上野大仏では「釈迦如来」と「薬師如来」の2種類の直書き御朱印を頂けます。

御朱印所は敷地内にあるお守り売り場の側面にあります。

受付時間10:00~15:00(12:00~12:30は昼休み)

志納金500円

御朱印

上野大仏(釈迦如来)

パゴタ(薬師如来)

大変に力強い書体の御朱印です。

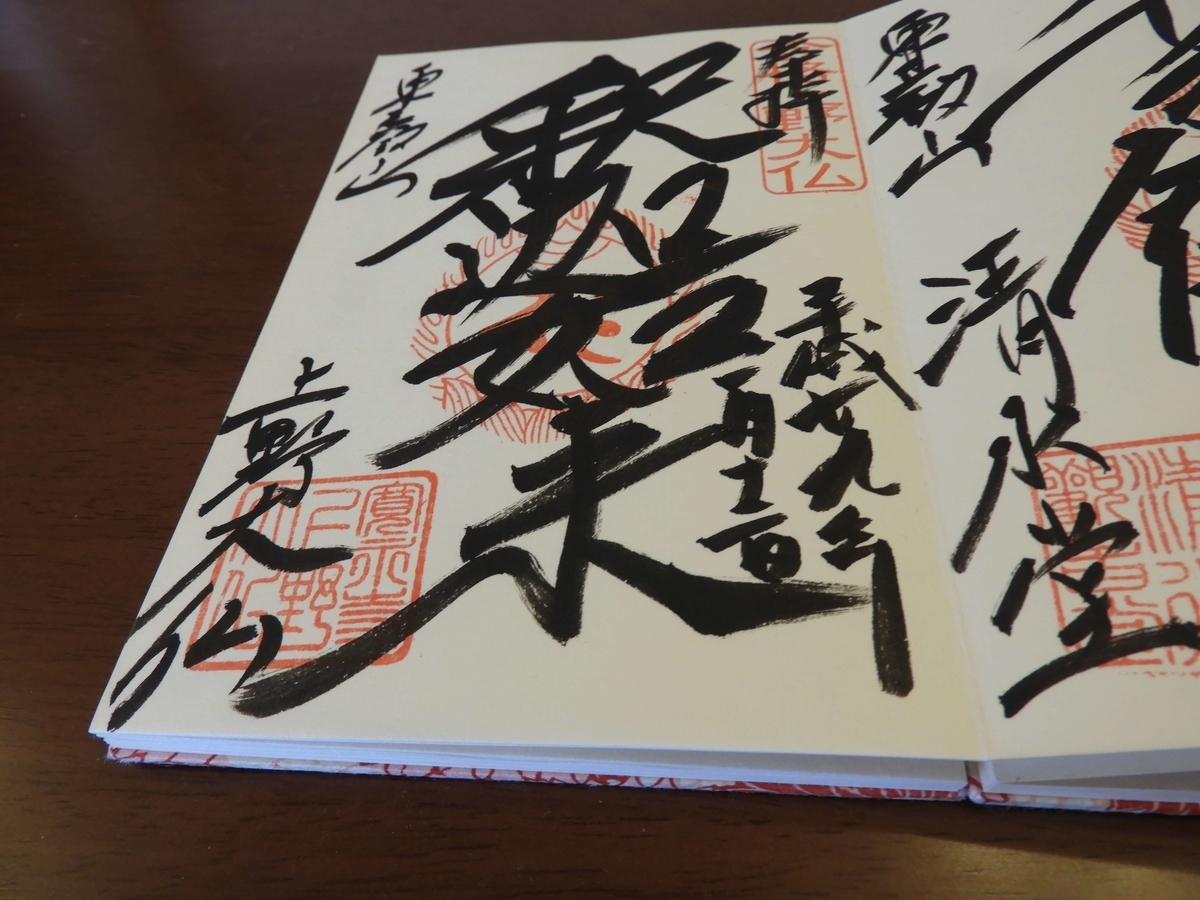

過去に頂いた御朱印

2017年(平成29年)1月12日付御朱印です。

上野大仏の破損・修復の歴史

乱世の犠牲者を敵味方なく供養するために建てられた大仏

上野大仏は1631年に越後村上城主である堀直寄が戦乱に倒れた将兵を敵味方なく供養するために寺邸内に阿弥陀如来像を建てたことから始まります。天下分け目の関ケ原の戦いの31年後、豊臣が滅亡した大阪夏の陣の16年後です。

破損と修復を繰り返してきた歴史

大仏は粘土を漆喰で固めたようなものであったため1647年の地震で倒壊してしまい、1660年ごろ江戸市民の浄財により青銅製の堂々たる釈迦如来座像が建立されました。さらに1698年には大仏を風雨から覆うための仏殿まで建立されます。

その後1841年に火災により大仏・仏殿ともに被害を受けますがその後修復、さらに1855年には安政地震により損傷し修復と災難が続きました。

そして明治になると上野公園の整備のため大仏殿が撤去されてしまいます。

当時はこのような姿であったようです。

関東大震災では頭部が落下した

最大の苦難は大正12年の関東大震災で頭部が落下したことでした。その後頭部と胴体は寛永寺にて保管されますが、資金繰りの目途が立たなかったため再建計画が立てられません。結局先の大戦における金属類回収令により顔面部分を除く頭部と胴体が軍により回収されてしまいました。

現在では高さ約6mの釈迦如来坐像の顔面部分だけをレリーフとして安置しています。

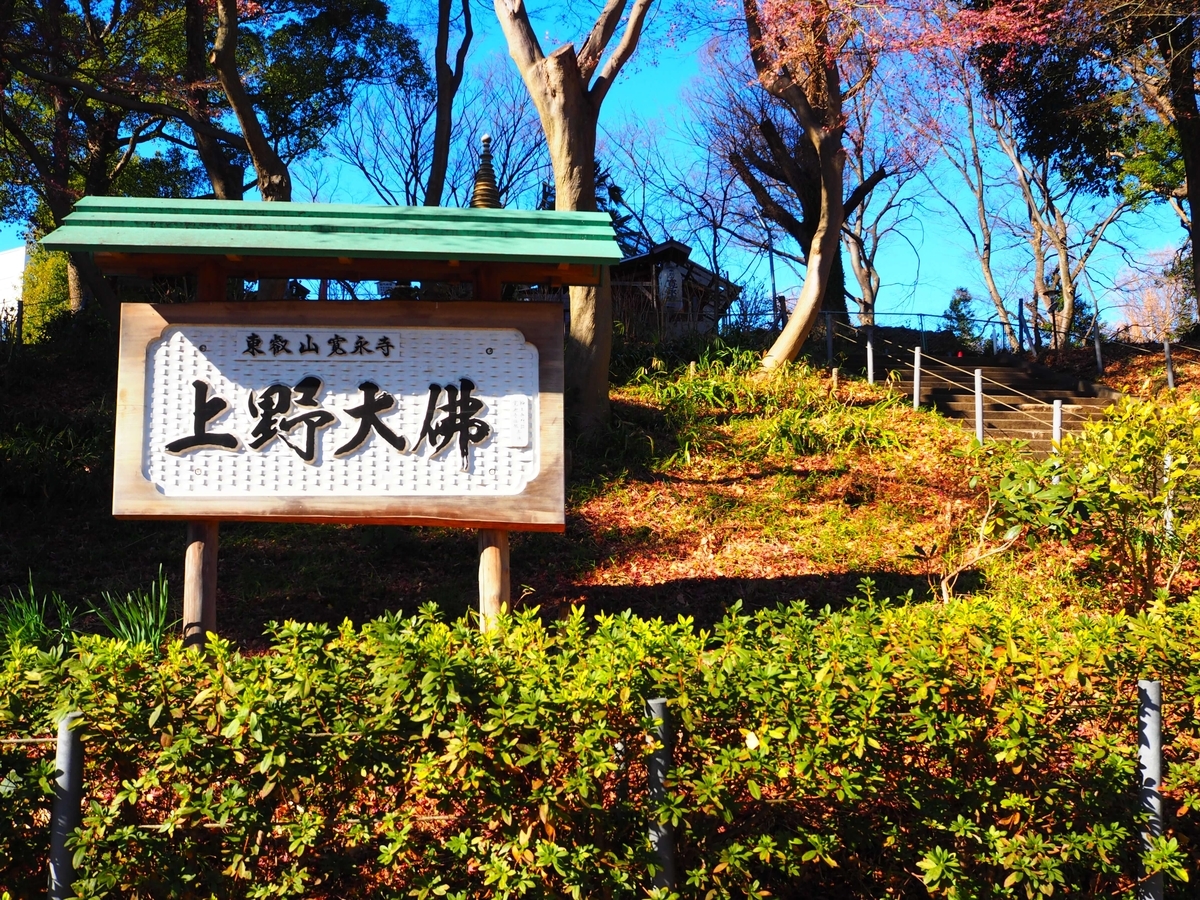

アクセスは意外に大変

寛永寺の諸堂の中で上野大仏は少々わかりづらい場所にあり、あらかじめ知っていないと見つからないかもしれません。

交通

JR上野駅徒歩約5分

上野大仏は上野公園内で上野東照宮と清水観音堂のちょうど中間に位置しています。

道路沿いに「上野大仏」と書かれた看板があり、隣接した丘の上にあります。

地図

寛永寺の諸堂(記事は下に続きます)

上野大仏の境内

パゴタ

関東大震災から50回にあたる昭和42年に、大仏殿があった場所にパゴダが建立されました。内部は中央に薬師如来、左側に月光菩薩、右側に日光菩薩を安置しています。この薬師三尊像は江戸時代末まで上野東照宮境内にあつた薬師堂の本尊だったもので、明治初期の神仏分離令により寛永寺に移管し、さらにパゴダの本尊として迎えられました。

上野大仏

その5年後の昭和47年に寛永寺で保管されていた顔面部をレリーフとして安置し、現在の姿となっています。

合格祈願のお守りが大人気

上野大仏は現在の姿になるまでに何回も災難に遭っている訳ですが、それだけに「もうこれ以上落ちない」ということで合格祈願の名所となっています。

横にある売店ではお守りや土産物が販売されていますが、同じ青銅製で大仏の顔を描いた合格祈願のお守りが一番人気なのだそうです。この日も合格祈願の絵馬に願いを書いている方が大勢いました。

もうこれ以上悪くはなりようのない上野大仏ですが、「いつか再建を」という動きがあるようです。実現することを願ってやみません。

残したい日本の音風景100選に選ばれた「時の鐘」

江戸時代の上野大仏は全て南向きに安置されていたため南側に表参道がありました。表参道の跡は現在も石段として現存しています。

上野大仏の南隣には1996年6月に環境省の残したい日本の音風景100選に選ばれた「時の鐘」があります。最初の鐘は1666年にできましたが、1787年に現存する鐘ができました。今でも時の鐘は午前・午後6時と正午に撞かれています。

上野公園には何回も来ていますが、鐘を撞いている場面に初めて遭遇しました。なかなかいい音です。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。