寛永寺開山堂では3種類の書置き御朱印が頂けます。こちらでは慈眼大師と慈恵大師の両像をお祀りしていることから「両大師」と呼ばれており、境内には様々な見どころがあります。

是非こちらもご覧ください

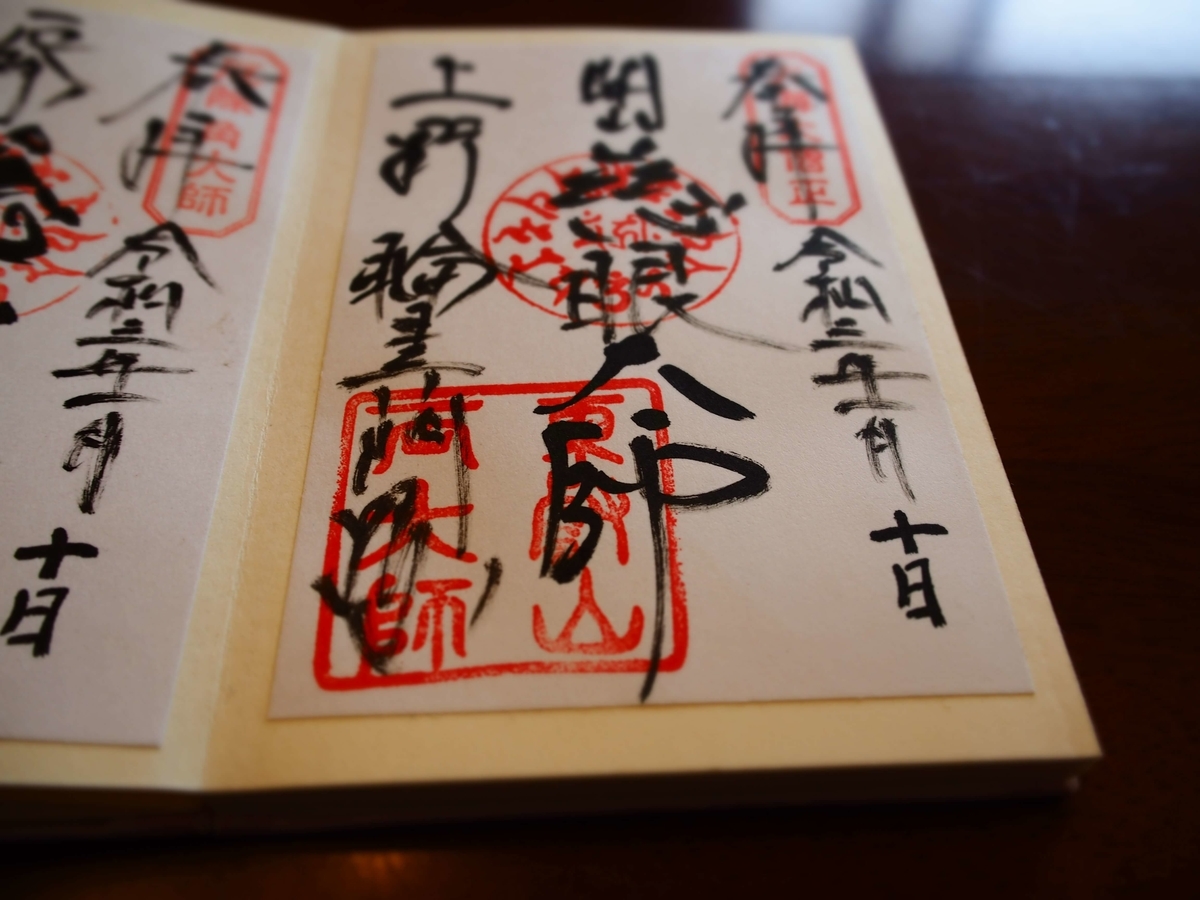

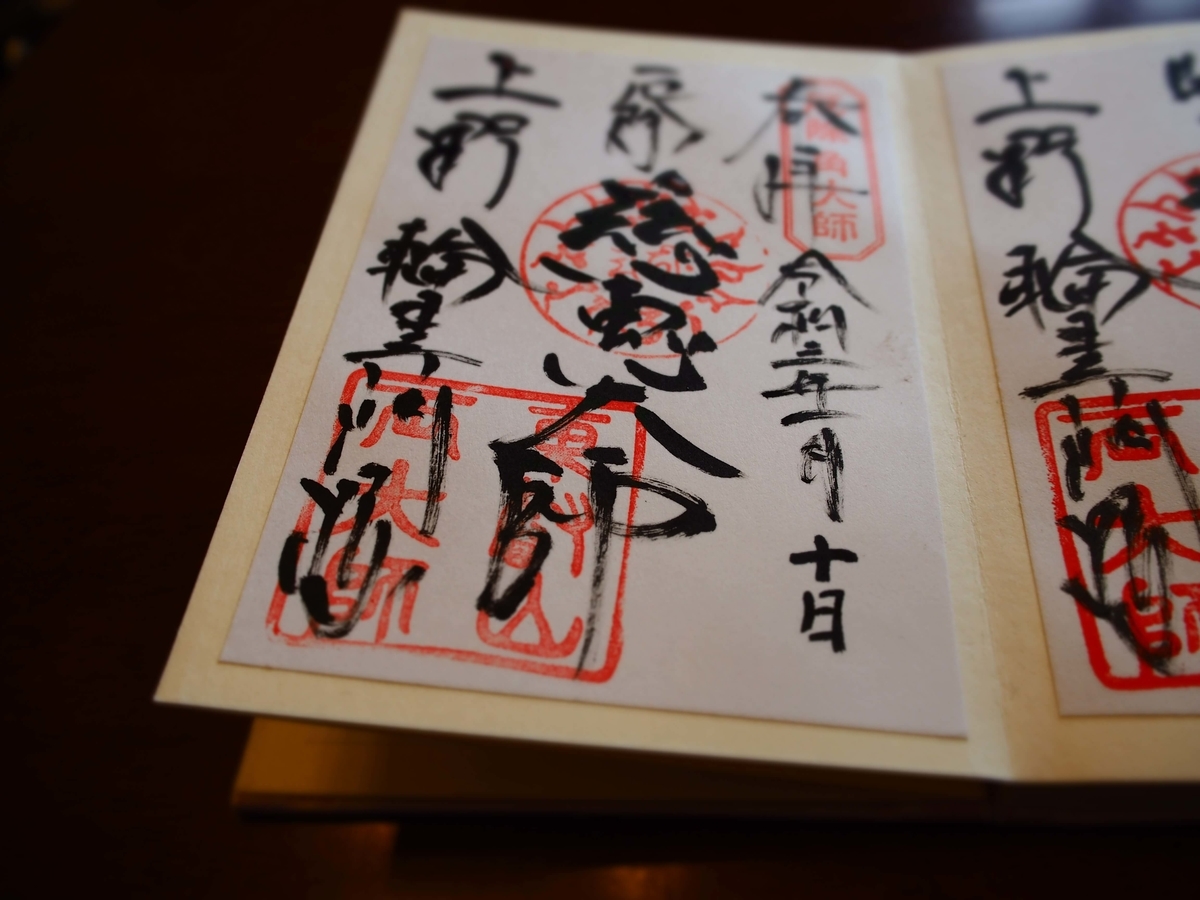

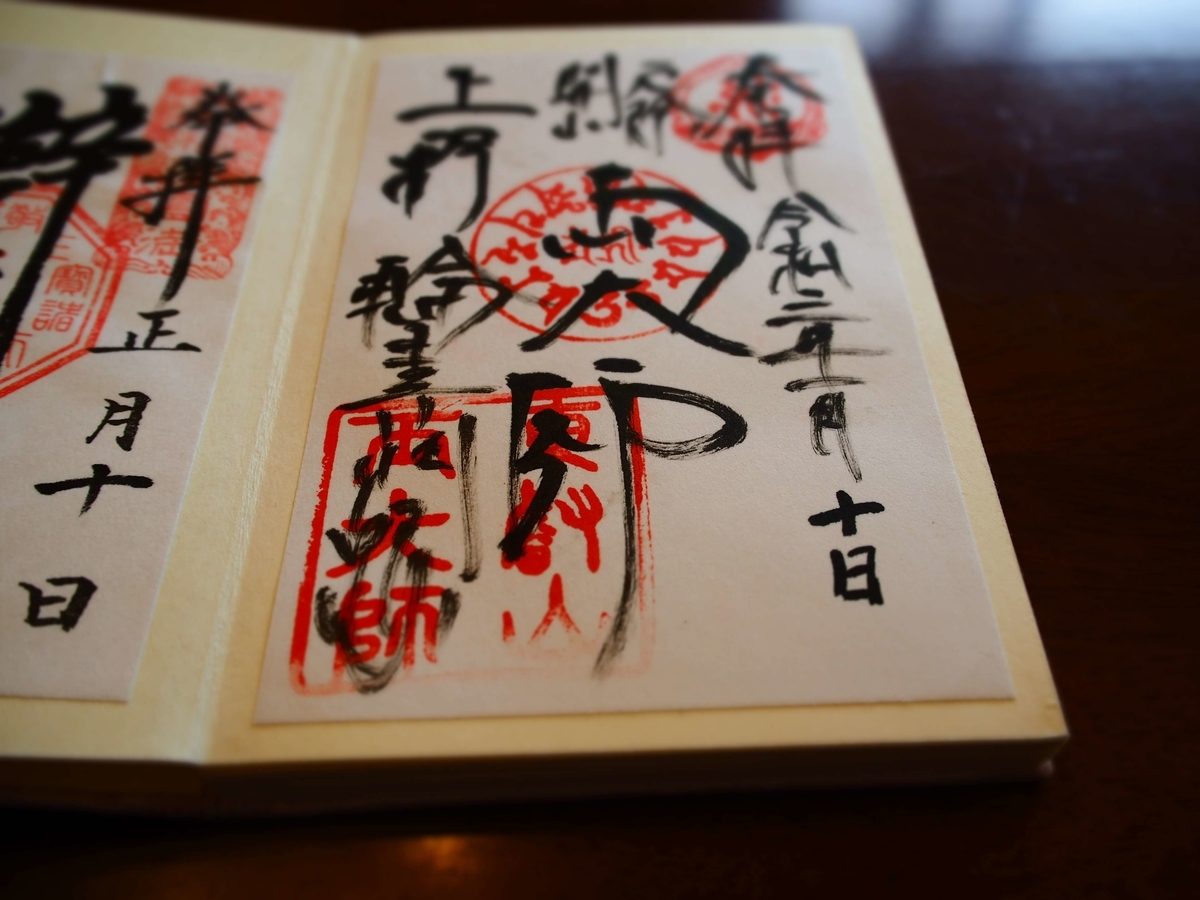

開山堂の3種類の書置き御朱印

御朱印所

開山堂の御朱印は「開山慈眼大師」「厄除慈恵大師」「両大師」の3種類で、本堂内で頂けます。

志納金500円

御朱印

開山慈眼大師

「上野輪王寺門跡」と書かれています。![]()

厄除慈恵大師

両大師

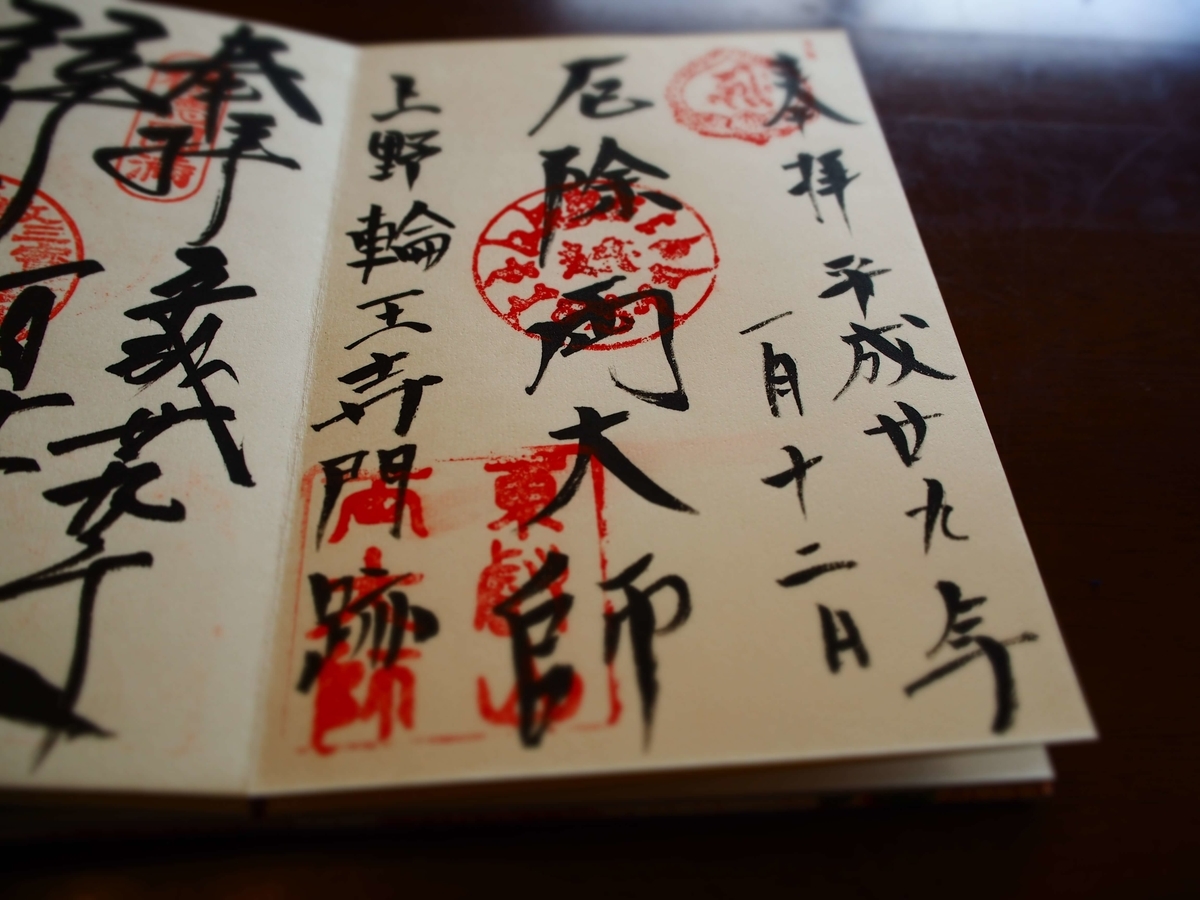

過去に頂いた御朱印

2017年(平成29年)1月12日付御朱印です。![]()

慈眼大師と慈恵大師で両大師

開山堂とはその寺院を建立した僧の像を祀った堂のことで、寛永寺の場合慈眼大師天海大僧正および天海大僧正が尊崇していた慈恵大師良源大僧正の両像をお祀りしていることから「両大師」と呼ばれています。

寛永寺の諸堂の中で開山堂だけ「輪王寺門跡」と称しています。「門跡」とは皇族や皇室にゆかりのある貴族が住職を務める寺院を意味しており、天海大僧正の死後寛永寺の第3代貫首に後水尾天皇の第三皇子である守燈法親王が日光山主と兼務して就任したことがきっかけとなっています。後に輪王寺宮の名前を賜ると以後幕末まで皇族が関東に下向し、代々輪王寺の宮を継承しました。こうして寛永寺は輪王寺門跡となったのですが、幕末の戊辰戦争の結果最後の輪王寺の宮が還俗してしまい輪王寺の名前は中絶しました。

しかし東京で唯一の門跡寺院の名が跡絶えてしまうことを惜しんだ東叡山・日光山両山からの要請により明治16年に輪王寺という寺が再興され、さらに二年後門跡寺院としての再興も許されたのです。

東叡山の輪王寺は寛永寺の開山堂の敷地内に設けられました。そのため寛永寺の諸堂で開山堂の御朱印のみ「上野輪王寺門跡」と書かれています。

アクセス

交通

JR山手線「鶯谷」駅(南口)徒歩約5分

地図

![]()

寛永寺の諸堂(記事は下に続きます)

開山堂の境内

山門

歴史的には非常にややこしいのですが、根本中堂同様にひっそりとした佇まいです。

阿弥陀堂

三体の仏像が納められていましたが、何とも親しみを感じるお姿でした。

地蔵堂

阿弥陀堂の反対側には地蔵堂があります。二体の石像地蔵菩薩像が安置されています。

手水舎

本堂前の手水舎は江戸時代のものです。

印象的な手水舎の龍です。

本堂

お堂には土足のまま上がることが出来ます。内部は根本中堂のような絢爛さはなく、落ち着いた雰囲気でした。お参りを済ませると道内で御朱印を頂けます。幕末の上野戦争、関東大震災、東京大空襲という様々な危機を乗り切ってきたにもかかわらず平成元年の火災で本堂と開山堂が焼失しました。現在の建物は平成5年に再建されたものです。

御車返しの桜

本堂に向かって右手に「御車返しの桜」があります。後水尾天皇が花見の後、花の余りの美しさに車を引き返させて再び見たという逸話が残っています。後水尾天皇皇子である守澄法親王が、初代輪王寺門主となった御縁で植えられ、「江戸名所花暦」で紹介されている名桜です。

桜の向かって左下に寝釈迦石があります。

幸田露伴の旧宅の門

桜の奥に明治の文豪である幸田露伴の旧宅の門があります。谷中にあった物を移築してきました。

重要文化財の黒門

開山堂に隣接した輪王殿には、「黒門」として知られる重要文化財の「旧寛永寺本坊表門」があります。

寛永寺の伽藍のほとんどが焼失した上野戦争の戦火を逃れた貴重な建築物で、門扉には戦闘時の弾痕も残されています。![]()

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。