奈良の長谷寺では6種類の直書き御朱印を頂けます。国宝や重要文化財など見どころが豊富で、境内では399段の屋根付きの階段(重要文化財)など見どころが豊富です。アクセスは近鉄が便利です。

是非こちらもご覧ください

御朱印は6種類で直書き

御朱印所

長谷寺の御朱印は本堂向かいにある御朱印所で頂けます。

こちらでは十一面観音・大悲閣・御詠歌・慈悲佛・大黒天・愛染明王の6種類の御朱印を頂けます。

志納金300円

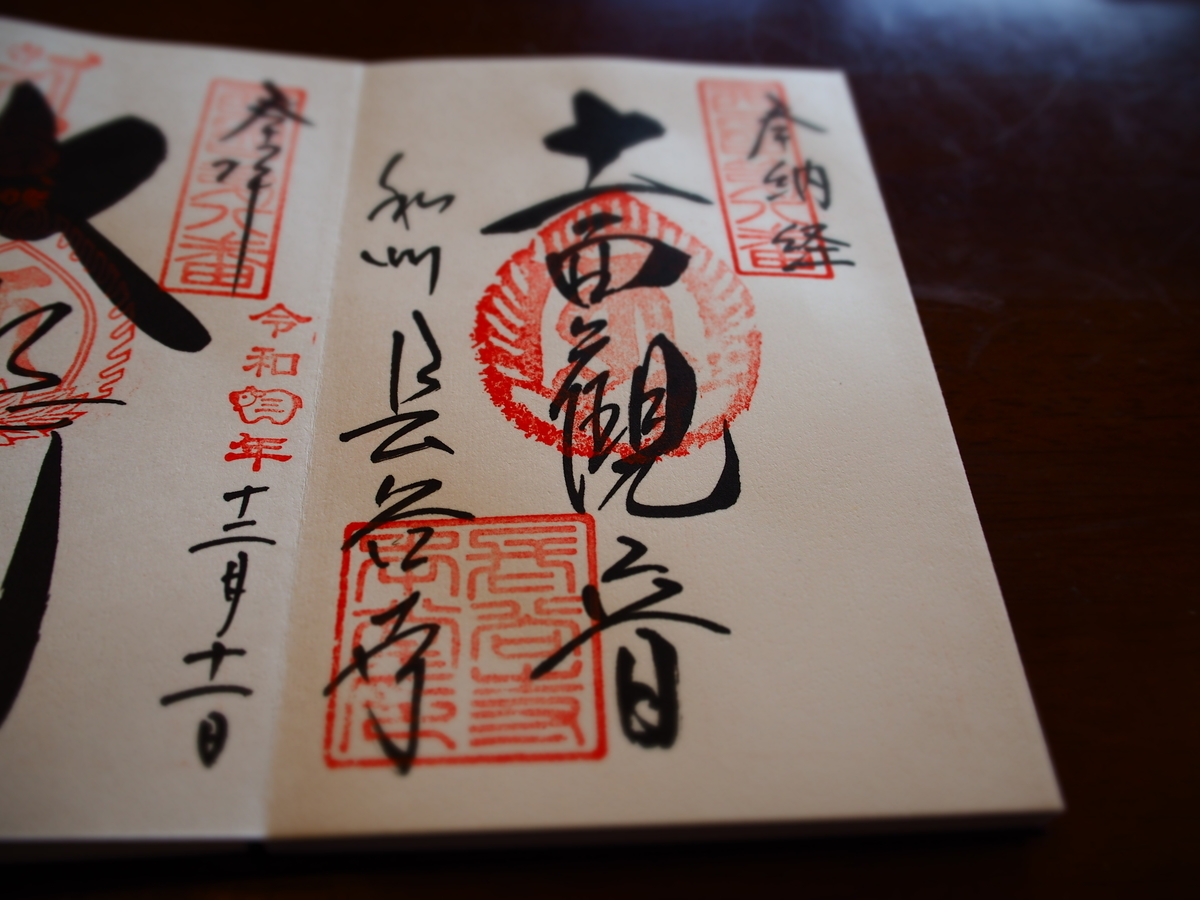

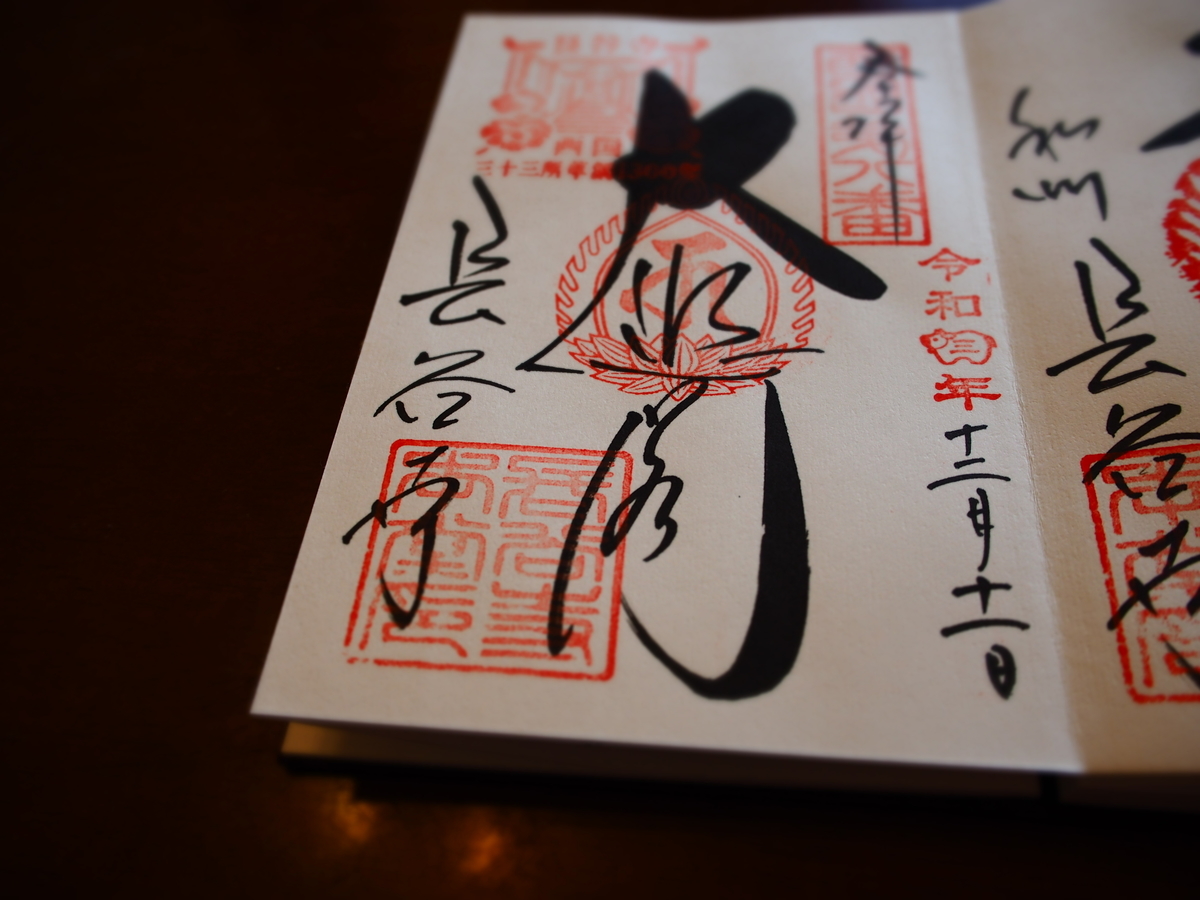

御朱印

今回は十一面観音と大悲閣の2種類の御朱印を頂きました。

十一面観音

令和5年3月までの限定で、観音霊場巡りがブームであった江戸時代の朱印を復刻させています。

大悲閣

大悲閣とは観音像を祀っているお堂を表しています。

わらしべ長者の舞台となった長谷寺

長谷寺の創建は奈良時代である8世紀前半とされており、様々な伝説は残されているものの創建の詳しい時期や事情については分かっていません。

平安時代以降は観音霊場として特に貴族階級の信仰を集め、平安貴族の頂点に君臨した藤原道長も参詣するほどでした。

本堂と本尊はこれまで焼失と再建を繰り返しており、現在の十一面観音像は1538年に再興された8代目、本堂は徳川家光の寄進によって1650年に落慶した9代目です。

現在では西国三十三所観音霊場の第8番札所であり、貧しい男が転んだ際につかんだ一本の藁が物々交換を繰り返すうちに次々と姿を変え、最後には屋敷を手にしたという「わらしべ長者」の舞台とされています。

アクセスは近鉄が便利

交通

近鉄長谷寺駅徒歩約15分

少々距離はありますが、道に迷うことはいっさいありません。

地図

懸造りの建物(記事は下に続きます)

399段の屋根付きの階段で上がる境内

初瀬山の山麓から中腹にかけて伽藍が広がっています。

境内案内図

仁王門(重要文化財)

もともとは平安時代に建てられたもので、その後焼失と再建を繰り返し、現在の建物は明治になった1885に再建されたものです。

登廊(重要文化財)

登廊(のぼりろう)は仁王門から本堂まで上がる399段の屋根付きの階段で、類似のものを私はこれまで他で見たことがなく、長谷寺を象徴する建築物だと思っています。(東大寺二月堂の階段が似ているが規模が小さい)

元々は1039年に春日大社の社司中臣信清が子の病気平癒の御礼に造ったもので、下登廊(1889年再建)中登廊(1889年再建)上登廊(1650年再建)に分かれていてすべて重要文化財です。

仁王門から本堂まで実際に上がってみた動画で、下登廊→中登廊→上登廊と進むごとに傾斜がきつくなるのがお分かりいただけると思います。

鐘楼(重要文化財)

1650年の建立で上登廊とつながっており、正午になると鐘が撞かれほら貝が吹き鳴らされます。これは相当古くから続いている習慣のようで、かつて清少納言もこの音に驚いたといいます。

正午になる直前に登廊を上りきった私も頭の真上で鐘を鳴らされ、大いにたまげました。

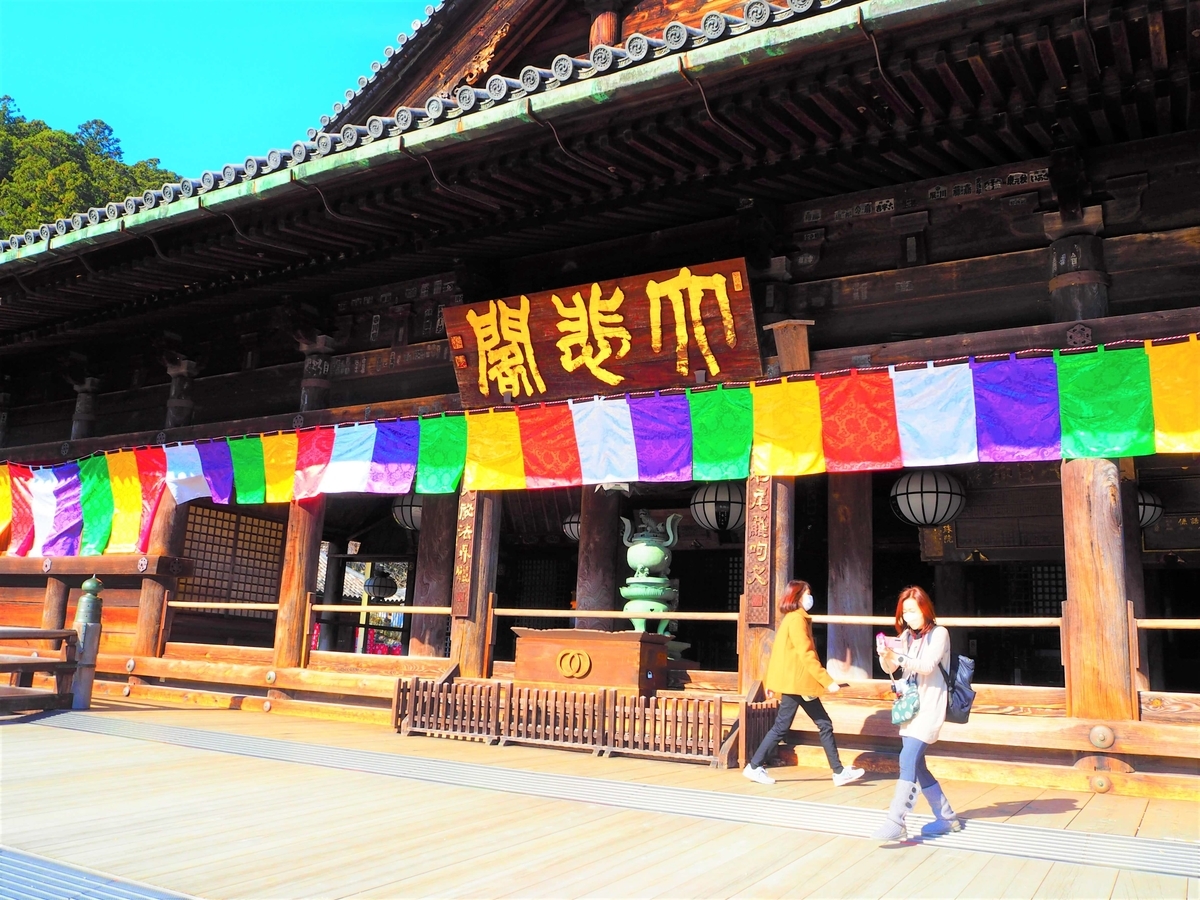

本堂(国宝)と日本一の観音様

本尊を安置する正堂(奥)、参詣者の為の空間である礼堂(手前)、これら両者をつなぐ相の間の3部分からなる複雑な造りで、初瀬山中腹の断崖絶壁に清水の舞台と同様の懸造りで建てられています。

礼堂の正面は空中にせり出すように造られた舞台となっており、これを縣造りといいます。

こちらからは三方を山に囲まれた境内を一望することができます。

礼堂の内部です。反対側に相の間を挟んで正堂(撮影禁止)があり、高さ10m超で木像の仏像としては日本最大級の十一面観音像を祀っています。

大国堂

弘法大師の作といわれる大黒天を祀っています。

弘法大師御影堂

本長谷寺

長谷寺創建の地に建っているお堂であることから、現在の本堂に対して本長谷寺と呼ばれています。

五重塔

かつては三重塔がありましたが1876年に落雷により焼失し、その北側に1954年に建立されました。

開山堂

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。