柴又帝釈天の名前で知られた帝釈天題経寺(だいきょうじ)では2種類の御朱印を頂けます。勝負運や厄除け、病気平癒などに大きなご利益があると言われており、「男はつらいよ」の舞台となった参道は余りにも有名です。

御朱印はと御朱印帳

御朱印の場所・種類・時間・値段

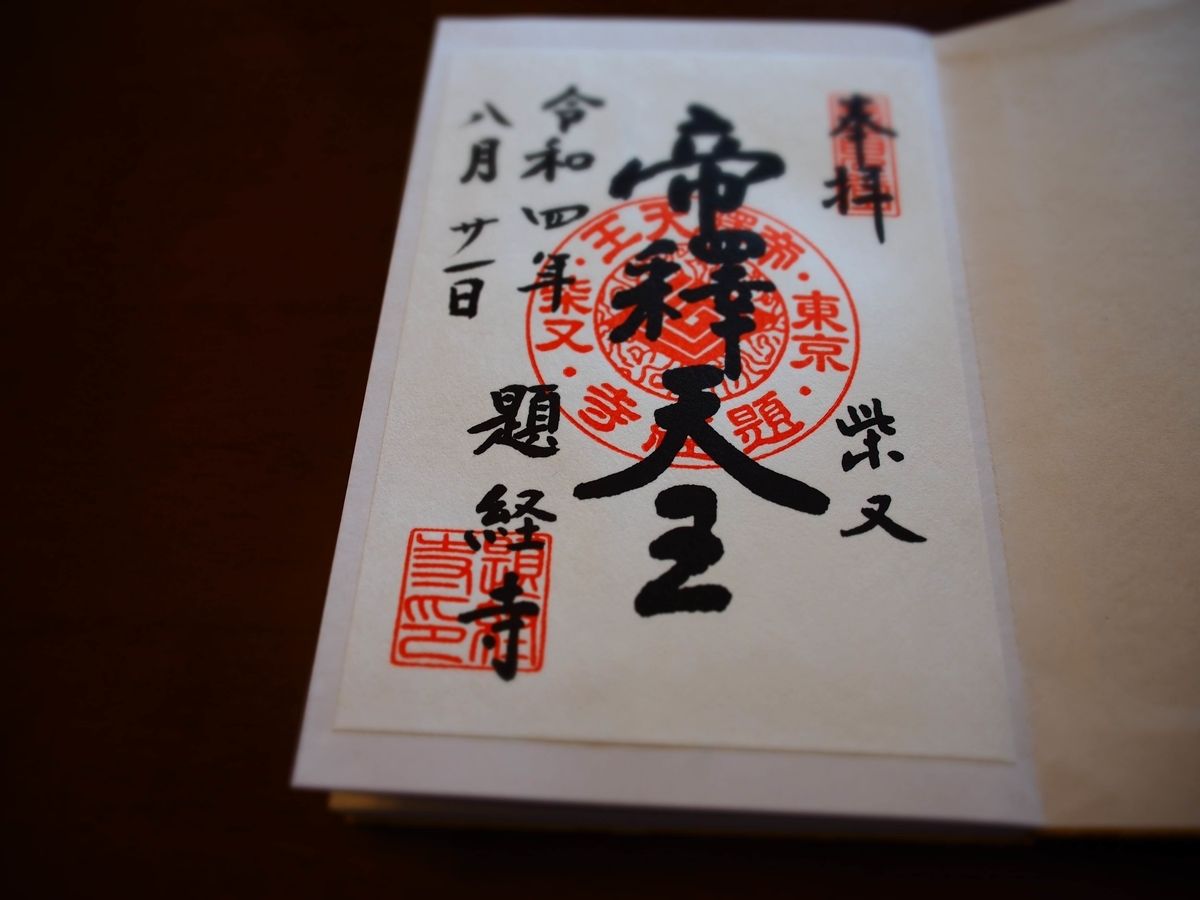

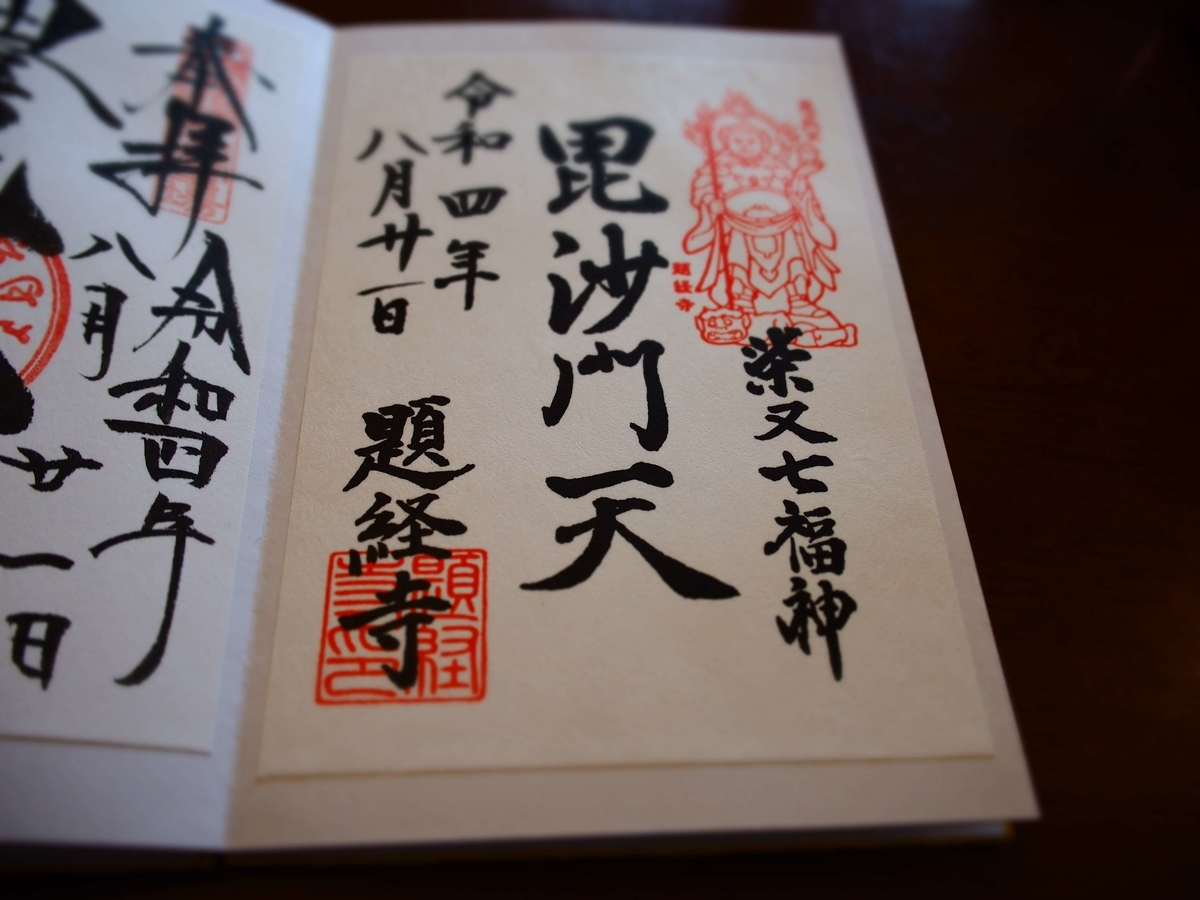

御朱印は帝釈堂の中で頂けます。帝釈天、柴又七福神の毘沙門天の2種類です。

受付時間9:00~16:00

志納金300円

御朱印帳

柴又帝釈天のオリジナル御朱印帳は表紙に帝釈堂を描いたもので、サイズは小型のみです。

価格1500円

御朱印

新型コロナウィルス感染拡大防止策として書置きのみとなっていました。

帝釈天

毘沙門天

過去に頂いた御朱印

平成29年8月6日付で、やはり直書きは迫力があります。

江戸庶民の人気を集めた帝釈天のご利益

柴又帝釈天が創建されたのは約390年前の1629年です。

当初から安置されていた板本尊が江戸の中期に一時的に行方不明になりましたが、1779年の本堂改修中に天井の梁の上で発見され、その日がちょうど庚申の日であったことから以後庚申の日を縁日と定め現在に至っています。

この板本尊は片面には、中央に「南無妙法蓮華経」のお題目が書かれ、 両脇には法華経の経文が彫られてあり、 そしてもう一方の面には右手に剣を持ち左手を開いた忿怒の相をあらわした帝釈天御本尊が彫られています。

4年後の1783年に天明大飢饉が発生すると住職が自ら板本尊を背負って江戸の町を歩き、人々に拝ませたところ、不思議な効験が続出しました。これにより帝釈天への信仰が広まったことから寺が柴又帝釈天として有名になり、江戸庶民の人気を集めたことから参拝者が大幅に増加します。現在のような門前町はこうして出来上がったのです。

最近では勝負運や厄除け、病気平癒などに大きなご利益があると言われています。

「寅さんの実家」草団子屋が残る参道

戦災で東京の下町が焼け野原となりましたが柴又周辺は奇跡的に残り、明治から昭和初期の風景を現在まで伝えています。そのため一帯は「風景の国宝」といわれる国の「重要文化的景観」に東京で唯一選定されています。(全国で65ヶ所。関東では2か所だけ)

映画「男はつらいよ」の舞台としてあまりにも有名になりました。

柴又駅の駅前には旅に出る寅さんとそれを見送るさくらの像があります。

駅前からは伊勢の「おはらい町通り」を思わせる参道が続いています。

映画で車寅次郎の実家とされた草団子の店もそのままの姿でありました。![]()

アクセス

交通

京成線柴又駅徒歩約3分

地図

柴又帝釈天の観光スポットを抑えよう

二天門

1896年の建立された総欅造の豪壮な門で、日光東照宮陽明門を模したといわれています。四天王の内の増長天と広目天を安置しています。

大鐘楼

高さ15メートルの大鐘楼は「日本の音100選」に選ばれています。

御神水

江戸寛永の昔、松の根方に霊泉の湧くのを見て、庵を結んだのが帝釈天の起源といわれています。この水を目当てに帝釈天を訪れる人も多いようです。

帝釈堂

手前の拝殿は1929年、奥の内殿は1915年の建立で内殿には帝釈天の板本尊を安置し、左右に四天王のうちの持国天と多聞天(毘沙門天)を安置しています。

内殿外側には全面に浮き彫りの装飾彫刻が施されており、建物ごとガラスの壁で覆って見学者用の通路を設け、「彫刻ギャラリー」として一般公開しています。

彫刻ギャラリーと邃渓園

有料拝観エリアで、絶対に見ておくべき場所です。

彫刻ギャラリー

帝釈天の内外には数多くの彫刻が施されていますが、特に帝釈堂内陣の外側の十枚の彫刻は文化的な価値が高く、そのため堂廻りにあらたに回廊を巡らせて、ガラス張りの彫刻ギャラリーとして保存されています。大正末期から昭和初期にかけ、東京在住の10人の名師が巨大な欅の原材に刻んだ彫刻がはめこまれています。

塔供養の図

釈迦が法華経を説く前触れの様子を描いたものです。

釈迦が法華経を説く前触れの様子を描いたものです。

三車火宅の図

人生は燃えている家の中にいるようなもので苦しみが絶えない。そこから人々を救出するために仏が三つの車を用意しています。

慈雨等潤の図

風神と雷神が現れ、仏の教えという慈雨であまねく地上を潤しています

法師修行の図

修行している法師たちを励ますために仏や像に乘った普賢菩薩が現れた場面です。

多宝塔出現の図

多宝塔が出現して人々の法華経への信仰を褒めたたえ、それを聴いた人々が歓喜しています。

千載給仕の図

法華経についての教えを乞うために阿私仙という仙人に千年もの間給仕をし続けた釈迦の姿を描いています。

龍女成佛の図

八歳になる龍王の娘が多くの教えを理解して成佛しようとする姿を描いています。

病即消滅の図

病に侵された人が法華経の力によって不老不死の境地に至る場面です。

常不軽菩薩受難の図・法華経功徳の図

迫害を受ける常不軽菩薩の姿と「渡りに船のごとく」「母親が子供を迎えに来たごとく」人々を救う法華経の力の二つを描いています。

法師守護の図

法華経を学ぶ法師を天人や阿修羅が見守っています。

邃渓園

1965年につくられた池泉式庭園で、彫刻ギャラリーとセットで拝観できます。

園内への立ち入りは禁止されていますが、周囲に設けられた屋根付きの廊下から見ることができます。

回廊の途中にも御神水が湧き出していました。

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。