浅草の矢先稲荷神社では2種類の御朱印を頂けます。天井絵の「馬乗絵百体」でも知られており、御朱印にも馬のスタンプが押されています。かつてこの地にあった浅草三十三間堂の鎮守として創建され、「矢」にまつわることから武運長久や商売繁盛のご利益があるとされています。

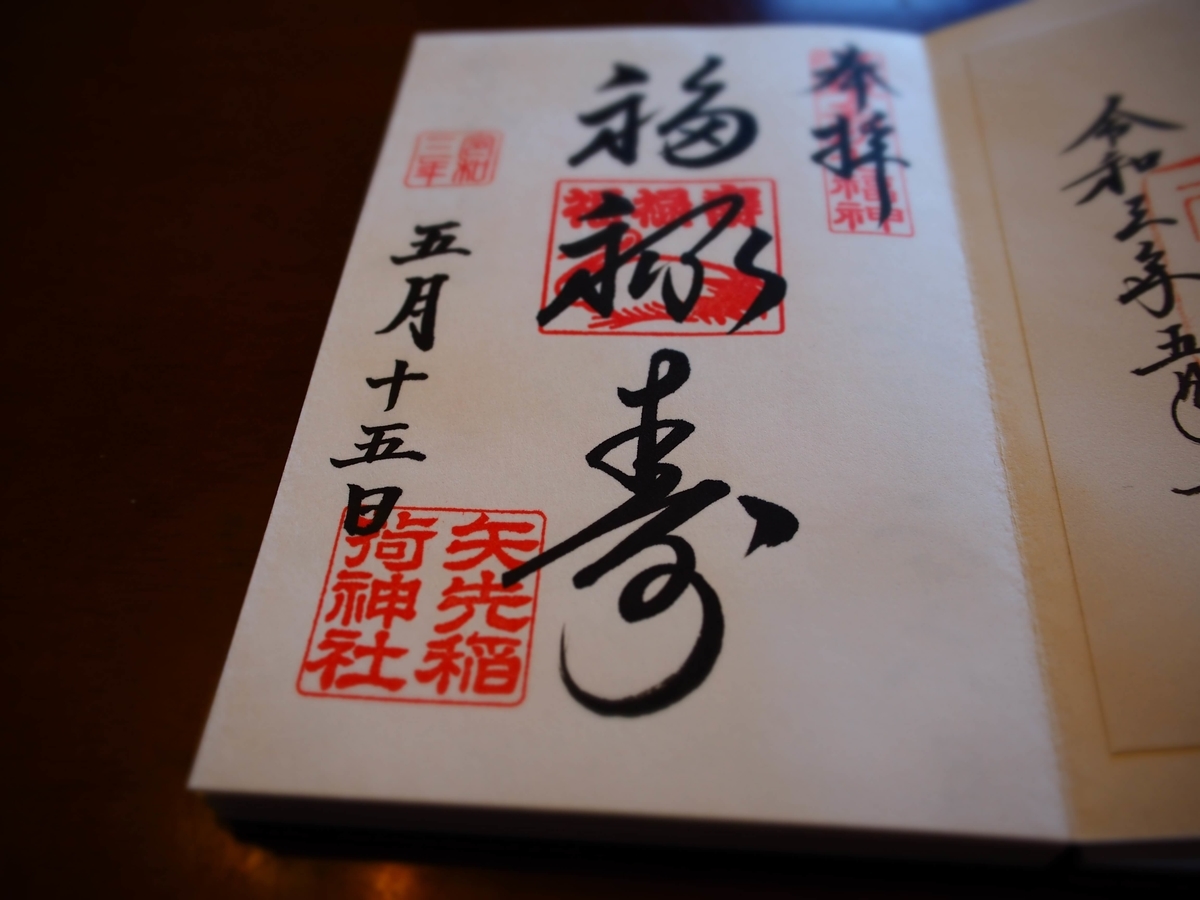

馬のスタンプが押された御朱印

御朱印所

御朱印所は社殿右手の授与所です。こちらでは矢先稲荷神社と七福神の一人である福禄寿の2種類の御朱印を頂けます。

初穂料 500円![]()

御朱印

矢先稲荷神社

丁寧に書いた御朱印をいただきました。左下に馬のスタンプが押されています。

福禄寿

書き手が違うと御朱印の印象も随分と変わります。

アクセス

アクセス

交通

銀座線稲荷町駅・田原町駅徒歩約7分

地図

周辺の寺社

矢先稲荷神社の由緒とご利益

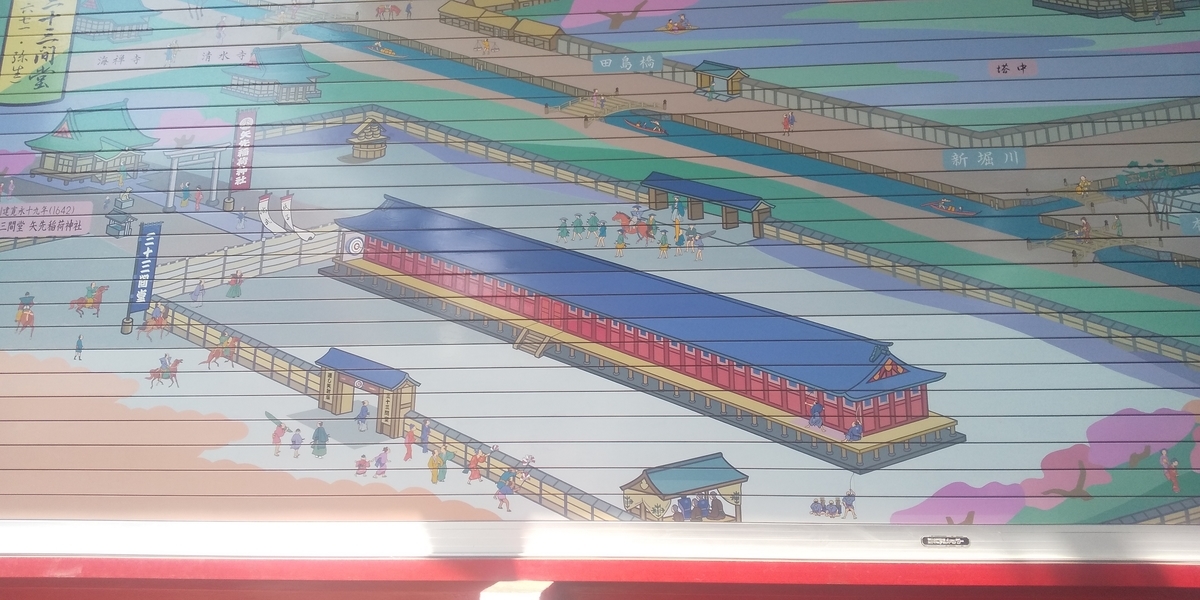

京都の三十三間堂では長さ約121mある本堂西側の軒下を南から北に矢を射通す「通し矢」が人気となっていましたが、徳川三代将軍家光はこれをうけて1642年に浅草にも三十三間堂を建立し、その鎮守として稲荷神を祀ったのが神社の起源です。

浅草三十三間堂では京都にならい堂(青い屋根の細長い建物)の西縁を矢場とし、北側に的を設けました。神社がその的の先にあったことから「矢先」の名が冠され、矢先稲荷神社と呼ばれるようになりました。

三十三間堂では弓の射技練成のために行われていた通し矢は、勝てば武士としての名誉となることから大いに流行しました。距離(全堂、半堂、五十間など)、時間(一昼夜、日中)、矢数(無制限、千射、百射)を組み合わせて様々な競技が行われ、京都や江戸だけでなく東大寺でも行われています。

この内一昼夜にどれだけの本数を射通したかを競う大矢数が花形種目で、東大寺の通し矢で総矢数11,500本中、8,685本を射通したというのが最高記録のようです。

浅草三十三間堂は1698年の大火で焼失してその後深川に移転し、明治になって廃寺となります。一方その鎮守であった矢先稲荷神社は町民の要望もあって現在の地に再建されました。

「矢」にまつわる神社であり、商売反抗や武運長久のご利益があるとされています。

矢先稲荷神社の境内

大鳥居

鳥居に架かる扁額が陶製というのは初めてです。

拝殿

先の大戦の空襲で焼失し、現在の建物は昭和35年に再建されたものです。

本殿

拝殿の奥にある御祭神を祀る本殿です。

御神宝の天井絵「馬乗絵百体」

社殿が再建された際、弓術と縁の深い馬術の絵馬を新しい社殿の格天井に揮毛したいという氏子崇敬者の思いから、神武天皇の御代から昭和にいたる日本馬乗史を描いた100枚の絵馬が奉納されています。

歴史上の有名な人物が馬に乗っている絵を中心に時代ごとに並んでおり、このうちのいくつかは映画「ラストサムライ」の公式ガイドブックに使用されたそうです。

拝殿に上がって鑑賞することができます。(裸足はダメなようです)

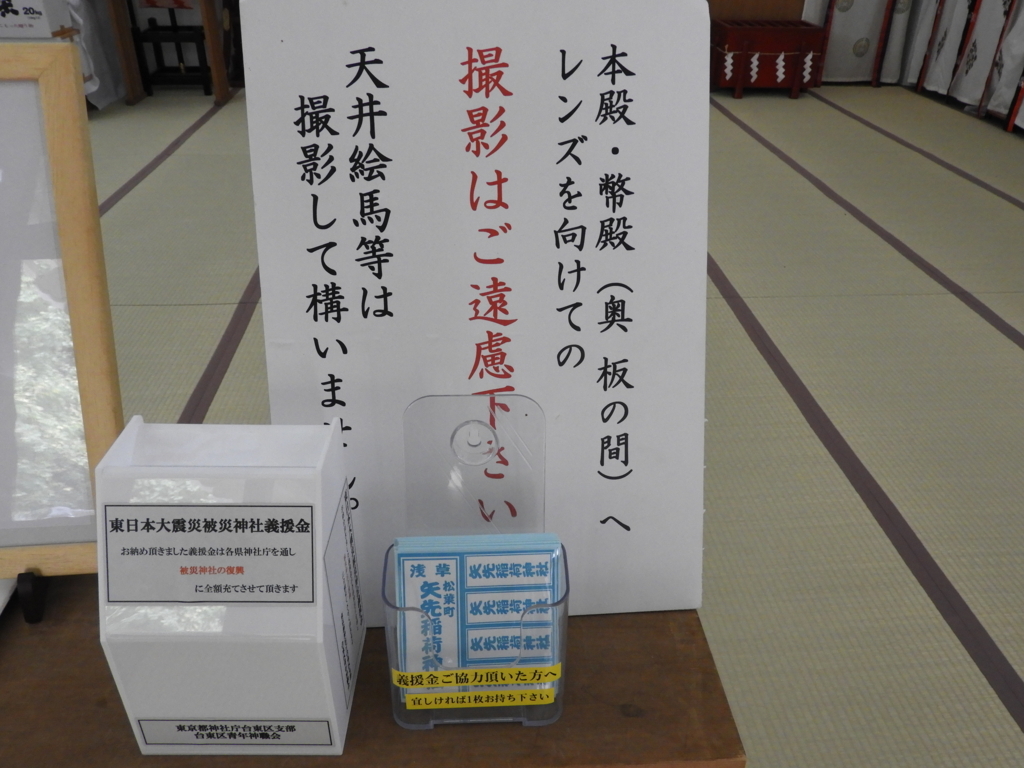

本殿にレンズを向けなければ天井絵馬は撮影可能です。

本殿にレンズを向けなければ天井絵馬は撮影可能です。

縁の部分にそれぞれの絵の時代が書かれています。

縁の部分にそれぞれの絵の時代が書かれています。

中央右が聖徳太子、左が藤原鎌足です。

中央右が鵯越の源義経、左が源頼朝です。

中央右手が上杉謙信、左が武田信玄です。

中央右手が豊臣秀吉、左が織田信長です。

中段の右から愛宕神社の出世の石段を馬で上がった曲垣平九郎、水戸光圀、徳川家康、徳川家光です。

中央右が日露戦争時の満州軍総司令官だった大山巌、左が乃木希典です。

下段中央は1932年のロサンゼスルスオリンピックの馬術競技で金メダルを獲得した西竹一大佐と愛馬ウラヌス号です。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。