毎年12月15日・16日と翌年の1月15日・16日には400年以上続く伝統イベントである「世田谷ボロ市」が、世田谷区世田谷の「ボロ市通り」で開催されます。今回はボロ市名物の代官餅をご紹介します。土曜日の行列はなかなかのものがあり、1時間半待ちでした。

- 今年は土曜日と重なる世田谷ボロ市

- 世田谷ボロ市名物の代官餅

- 昨年初めて食べた代官餅が懐かしくなった

- 土曜日の行列は1時間半かかった

- 「何の変哲もない餅になぜ人々は並ぶのか?」いろいろと考えてみた

- このブログのイチオシ記事

今年は土曜日と重なる世田谷ボロ市

ボロ市の開催期間中にはボロ市通りを中心に700近くの露店が軒を連ね、各日20万人近くの人で賑わい、期間中は東急世田谷線が臨時ダイヤで運行されるほどのイベントです。さらに開催日が週末と重なるとさらに激しい混雑になるといいます。今年は12月16日が土曜日ですから、相当な混雑になることはほぼ間違いありません。

世田谷ボロ市名物の代官餅

世田谷ボロ市の名物といえば「代官餅」です。

1975年に地元商店街の手によって生まれましたが、当時は代官屋敷の駐車場で発売していたためこのように呼ばれたようです。

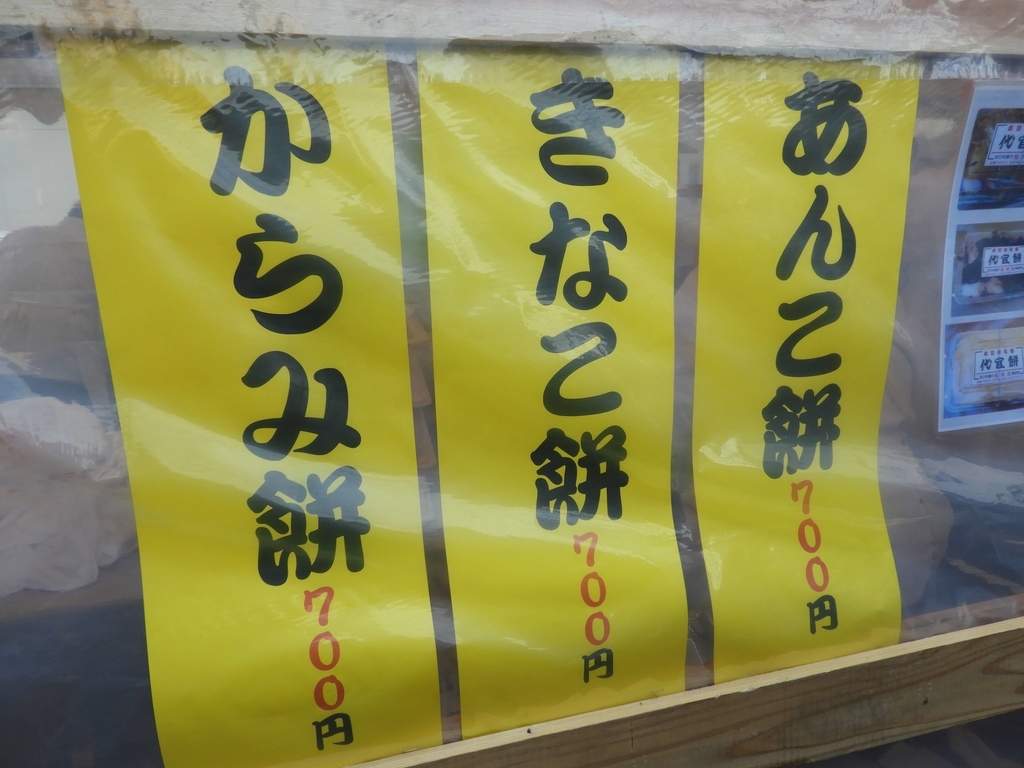

つきたての餅を6個パックに入れて味付けしたもので、「あんこ」「きなこ」「からみ(大根おろし)」の3種類あります。

値段はそれぞれ700円(税込み)です。

値段はそれぞれ700円(税込み)です。

大変な人気で常に長い行列ができることから、現在では代官屋敷の正面の世田谷信用金庫の駐車場で出しています。昨年は平日でしたが、確か40分ほど並んだ記憶があります。

昨年初めて食べた代官餅が懐かしくなった

この手のイベントで特に買いたいと思うような物は特にないのですが、昨年初めて食べた代官餅が何となく懐かしくなり、土曜日で相当な混雑になっていることは確実ですが、それでもあえてボロ市に出かけてみることにしました。

いくら土曜日でも早い時間に行けば行列もそれ程でもないでしょう。ボロ市通りの中心にある世田谷信用金庫に直行し、代官餅を味わった後ボロ市をゆっくりと見物するつもりです。

歴代ボロ市の記事

土曜日の行列は1時間半かかった

朝少しもたもたしてしまったため会場に着いたのは9時50分頃でした。

例年通りボロ市通りに「代官餅」の幟がありました。

例年通りボロ市通りに「代官餅」の幟がありました。

この時間既に世田谷信用金庫の駐車場に通じる道路に3列の行列ができていました。(平日だった昨年は11時半の時点で2列どまりだった)

この時間既に世田谷信用金庫の駐車場に通じる道路に3列の行列ができていました。(平日だった昨年は11時半の時点で2列どまりだった)

行列は前面道路まで延びていて、道路の左側に2列、右側に1列できていました。

行列は前面道路まで延びていて、道路の左側に2列、右側に1列できていました。

最近何かとよく見る「最後尾はこちら」の看板がやはりありました。話を聞いてみると約2時間待ちとのこと。以前の私なら確実に帰っていましたが、限定御朱印の行列に何度も並んでいる間に免疫ができてしまったようで、腹をくくって並びました。

最近何かとよく見る「最後尾はこちら」の看板がやはりありました。話を聞いてみると約2時間待ちとのこと。以前の私なら確実に帰っていましたが、限定御朱印の行列に何度も並んでいる間に免疫ができてしまったようで、腹をくくって並びました。

駐車場に通じる道路にできた3列の最後部に入った時が10時25分です。

駐車場に通じる道路にできた3列の最後部に入った時が10時25分です。

一番左の列に入った時には10時50分でした。

一番左の列に入った時には10時50分でした。

全体として行列は延びも縮みもしていないようで、最後尾の位置は私が並んだ場所と変わっていません。

全体として行列は延びも縮みもしていないようで、最後尾の位置は私が並んだ場所と変わっていません。

いよいよ駐車場の中に入りました。

いよいよ駐車場の中に入りました。

テントの中で作業をしている様子が見えます。

テントの中で作業をしている様子が見えます。

いよいよ順番が来ました。

いよいよ順番が来ました。

今年も「からみ」にしました。この時点で12時20分なので、ちょうど1時間半並んだことになります。ネギと海苔を混ぜた大根おろしがたっぷりとまぶしてあり、さっぱりとした味わいでした。

今年も「からみ」にしました。この時点で12時20分なので、ちょうど1時間半並んだことになります。ネギと海苔を混ぜた大根おろしがたっぷりとまぶしてあり、さっぱりとした味わいでした。

傾けるとパックから大根の汁がこぼれるので、持ち帰る方はこの点に十分に注意してください。

「何の変哲もない餅になぜ人々は並ぶのか?」いろいろと考えてみた

餅はきめが細かくて柔らかく、スイスイと喉を通ります。しかし地元商店街の方の完全手作りとはいえ何の変哲もない餅であり、こんなものになぜ毎年長い行列ができるのだろうといろいろ考えました。

11月の酉の市に続く12月のボロ市となると完全に歳末の行事となり、「1年の締めくくり」「新年の準備」といった要素が強くなります。

もともと年1回開催だったボロ市ですが、明治新政府による超強引な新暦への切り替えがあった際に年2回開催に変わりました。これは依然として旧暦で生活する農村部の人々の「歳末」というものに配慮したからだといわれています。

ボロ市に来て代官餅を食べるということが、大勢の人々にとっては年末に欠かすことのできない恒例行事になっているように思いました。

来年の12月に自分が何をしているか考えると、やはりボロ市に来て代官餅の行列に並んでいるように思います。(1月は多分行かないと思う)