長崎の諏訪神社では直書きの御朱印を頂けます。「長崎くんち」で有名な神社で、長崎らしく高台に位置した境内には様々な見どころがありました。

是非こちらもご覧ください

諏訪神社の直書き御朱印

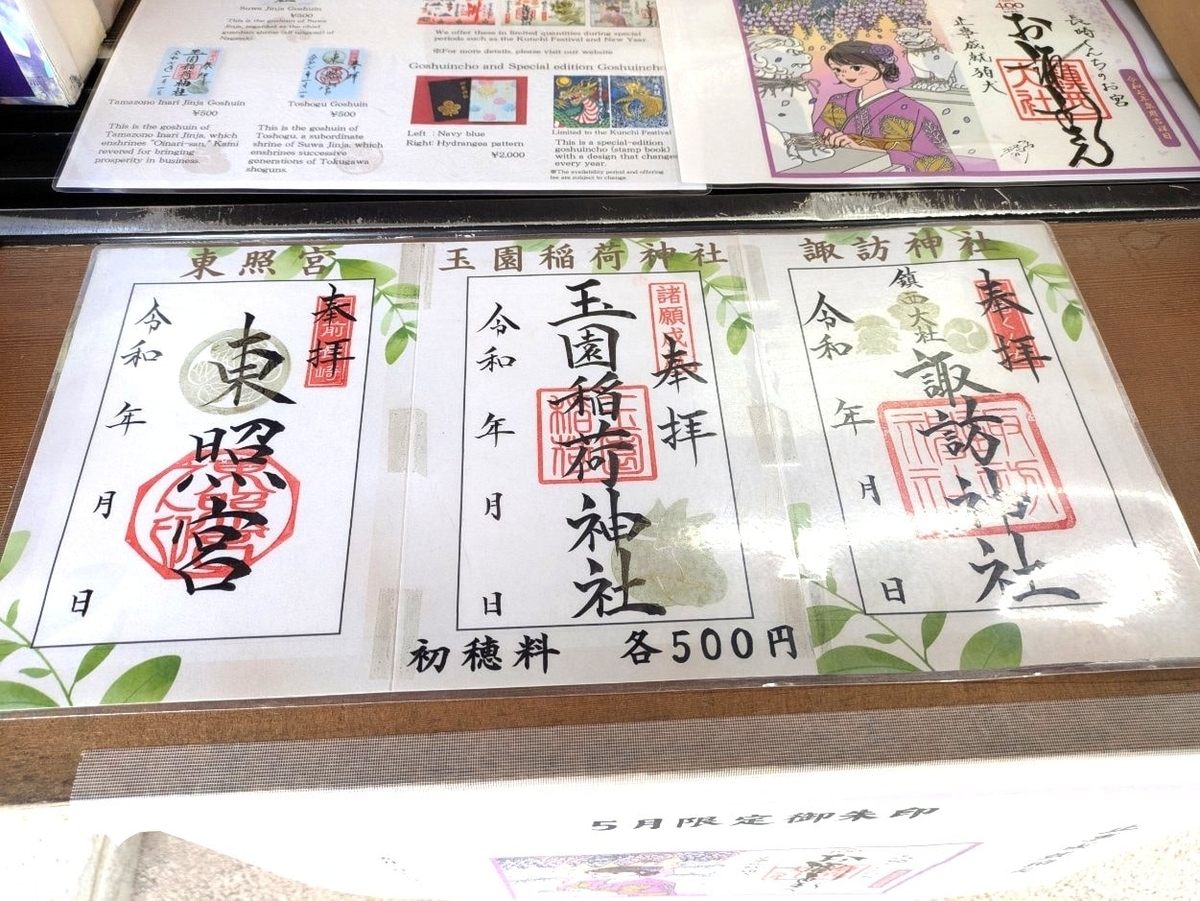

御朱印所

諏訪神社の御朱印は社殿向かって左手の授与所で頂けます。

こちらでは諏訪神社・玉園稲荷神社・東照宮の3種類の御朱印を直書きで頂けます。

受付時間 8:00~17:00

初穂料 500円

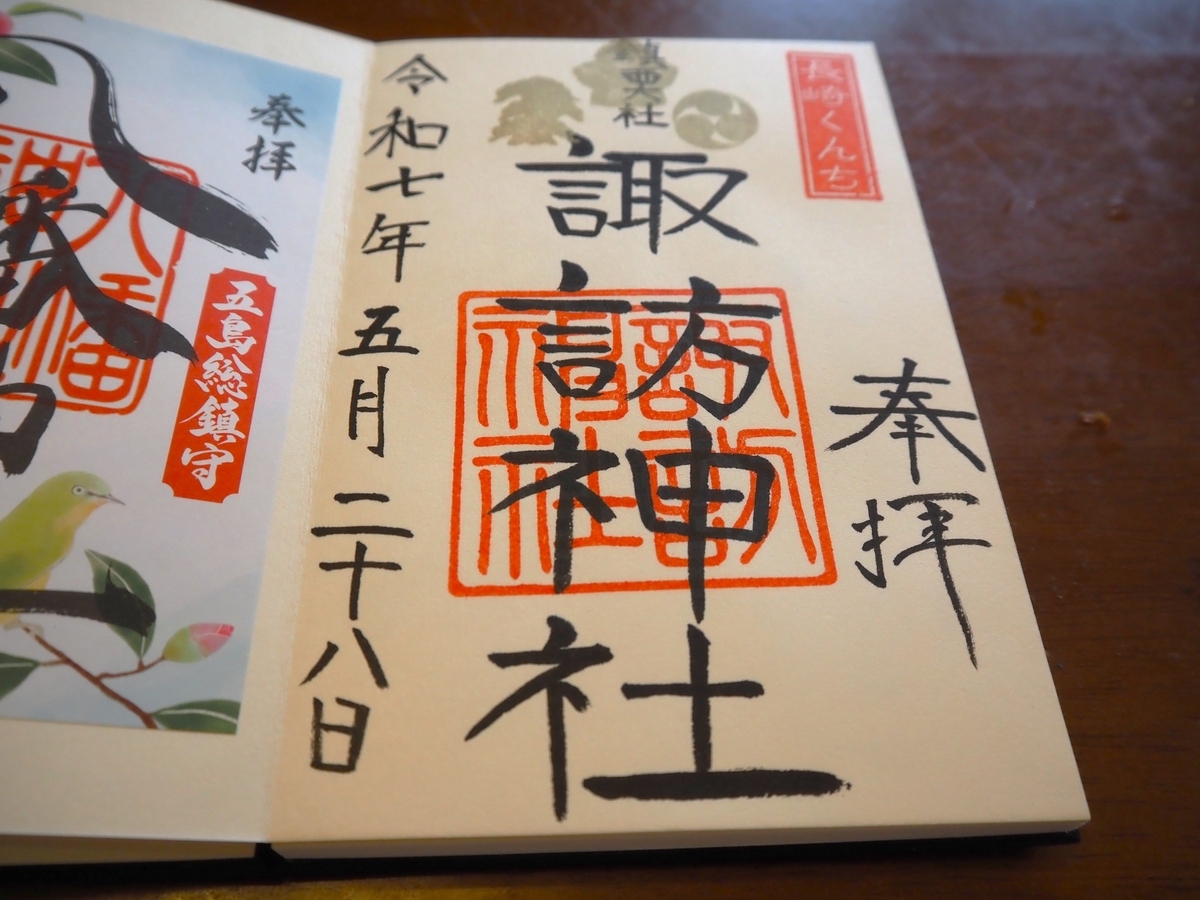

御朱印

今回は諏訪神社の御朱印のみ頂きました。やはり「鎮西大社」と「長崎くんち」は外せないようです。

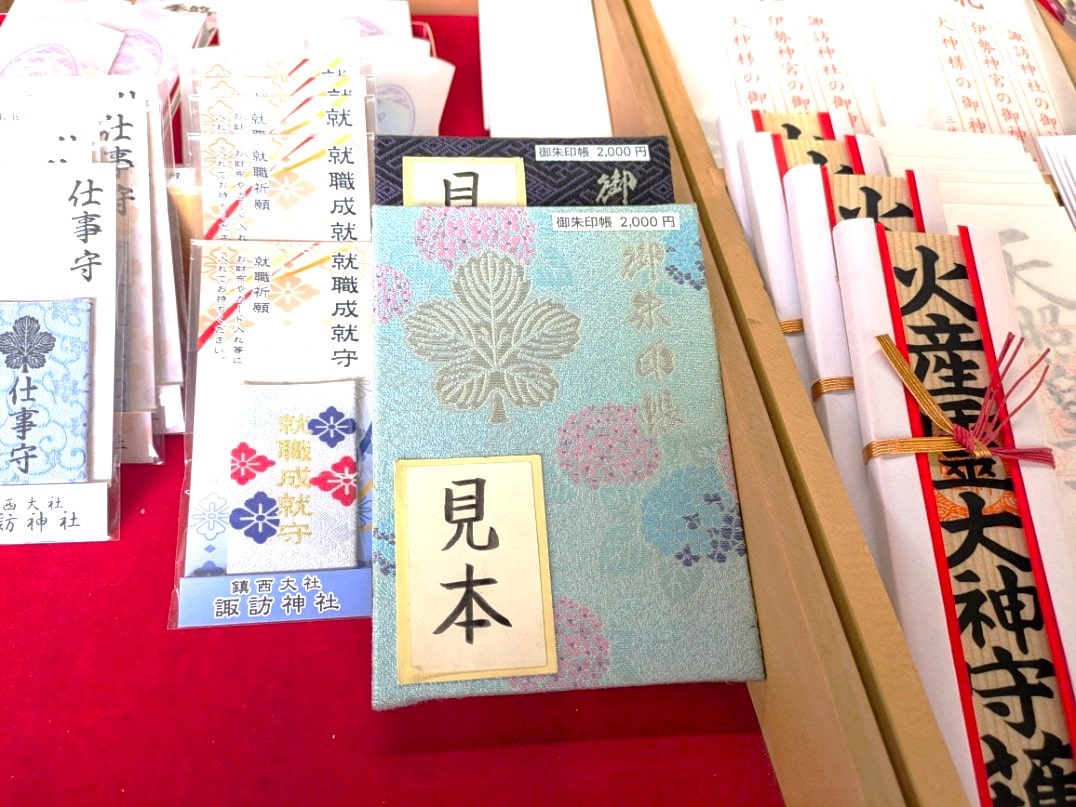

オリジナル御朱印帳

諏訪神社では美しいデザインのオリジナル御朱印帳を扱っています。サイズは小型のみで、紙質は普通でした。

価格 2000円

諏訪神社の由緒

諏訪神社は全国に約25000社あるという「諏訪信仰」の神社です。長野の諏訪大社が余りにも有名ですがそれ以外は少々地味な印象で、長崎の諏訪神社も「るるぶ」誌上においては「長崎くんちの会場」という扱いしかされていません。しかし「鎮西大社」と称えられる長崎の総氏神であり、地元では「おすわさん」として人々から親しまれる重要な神社です。

諏訪神社は1555年に京都の諏訪神社から分霊を勧請して誕生しましたが、戦国時代になると長崎がキリスト教の支配地となったことで一旦は途絶えてしまいます。しかし江戸時代になって長崎の産土神として再興され、1525年に新たな社殿が造営されました。現在の場所に遷座したのは1648年で、武の神様である諏訪大神・生命と農業の神である森崎大神・漁業と航海安全の神である住吉大神の三神を祭神として祀っています。

秋の大祭「長崎くんち」

有名な長崎くんちは諏訪神社の秋の大祭であり、毎年10月7日から9日までの3日間開催されます。1634年に遊郭の遊女により踊りが奉納されたことを起源としており、長崎市内の各町が演じ物と呼ばれる様々な演目を奉納します。

龍踊りはその中でも代表的なもので、龍が玉を追いかけるシーンはニュース映像等で見たことがある人も多いのではないかと思います。

長崎を代表する光景であり、長崎空港内の壁画の題材としても使用されています。

国の重要無形民俗文化財に指定されており、10月の祭りではありながら既に準備が始められているようです。

アクセス

交通

長崎電気軌道(路面電車)「諏訪神社」停留所で下車、徒歩約5分

長崎市内中心部を移動する際は路面電車がとにかく便利です。

観光名所の眼鏡橋(重要文化財)は諏訪神社から路面電車二駅ほどの場所にあります。

地図

境内の見どころ

長崎諏訪神社は市街よりも50mほど高台に鎮座ししているため、社殿までは194段の石段を上がらなければいけません。

上がりきると「これぞ長崎」というような眺望が広がっています。

社号標・一之鳥居

もともとは1835年に建立された青銅製の鳥居がありましたが、戦時中の金属供出により撤去されてしまいました。現在の鳥居は1952年に戦後講和記念として鉄筋コンクリートで再建されたものです。

二~四之鳥居

五之鳥居

長坂

石段の途中にある踊り場が「踊馬場」と呼ばれる長崎くんちの晴れ舞台です。ここから大門までの最後の73段は「長坂」と呼ばれています。

大門

太鼓楼

1992年に建てられたもので胴回り4.25メートルの大太鼓が収められており、朝夕に打ち鳴らされています。

神馬像

長崎平和公園の平和祈念像作者として知られる北村西望氏の作品で、1984年(昭和59年)第16回日展に出品されたものです。昭和天皇の在位60年記念としてして奉納されました。

拝殿

1857年の火災により境内が全焼したため1869年(明治2年)に社殿が再建されました。これを1983年(昭和58年)に増改築したものが現在の建物です。

本殿

1857年の火災により本殿も焼失してしまい、1869年(明治2年)に再建されました。1983年(昭和58年)に桧皮から銅板への葺き替えたものが現在の建物です。

こま犬の井戸

どんな干ばつでも枯れたことがない名水として知られています。飲めば安産に効き、銭を洗えば倍に増えると信じられています。

猪目模様

社務所向かって左手の石垣に浮かんだ天然の模様で綺麗なハート形となっており、縁結びの名所となっています。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。