明治神宮では直書き御朱印が復活しました。毎年日本一の初詣客数を誇り、人工林だった神宮の杜は今では完全に自然林化しています。境内には様々な見どころがあります。

是非こちらもご覧ください

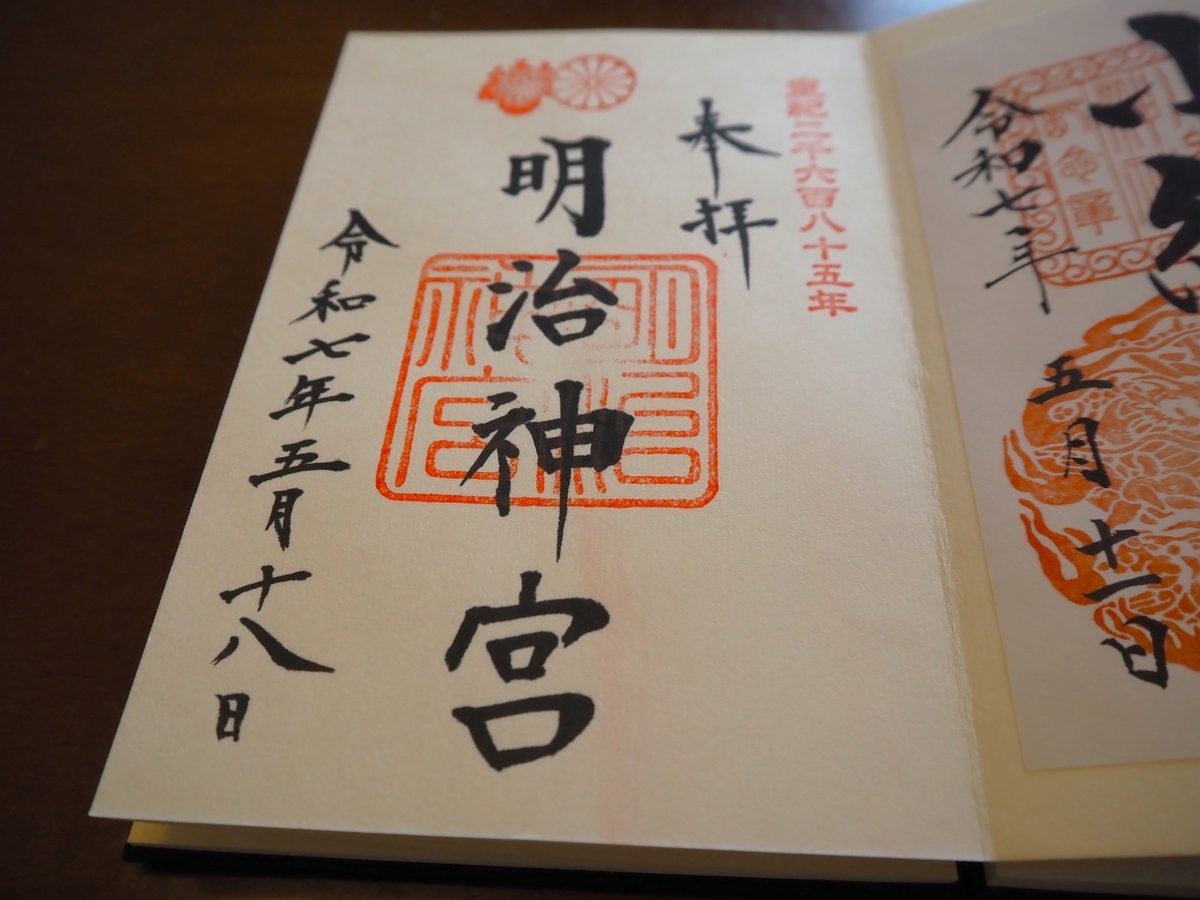

明治神宮の直書き御朱印

御朱印所

明治神宮の御朱印は神楽殿の向かいにある授与所で扱っています。コロナ禍もどうにか去り、直書きの御朱印が戻ってきました。

受付時間 9:00~閉門時間

初穂料500円

御朱印

菊と桐の紋が描かれた御朱印を頂きました。

菊は皇室の私的な紋章として、桐は政府機関の公的な紋章として長く使用されてきました。1965年(昭和40年)に明治神宮独自の神社紋を定める際にこの2つを併せてデザイン化するものとし、皇室に遠慮して十六弁の菊を十二弁に、五七の桐(花の数が中央に七、左右が五)を五三の桐(花の数が中央に五、左右が三)にして制定しました。

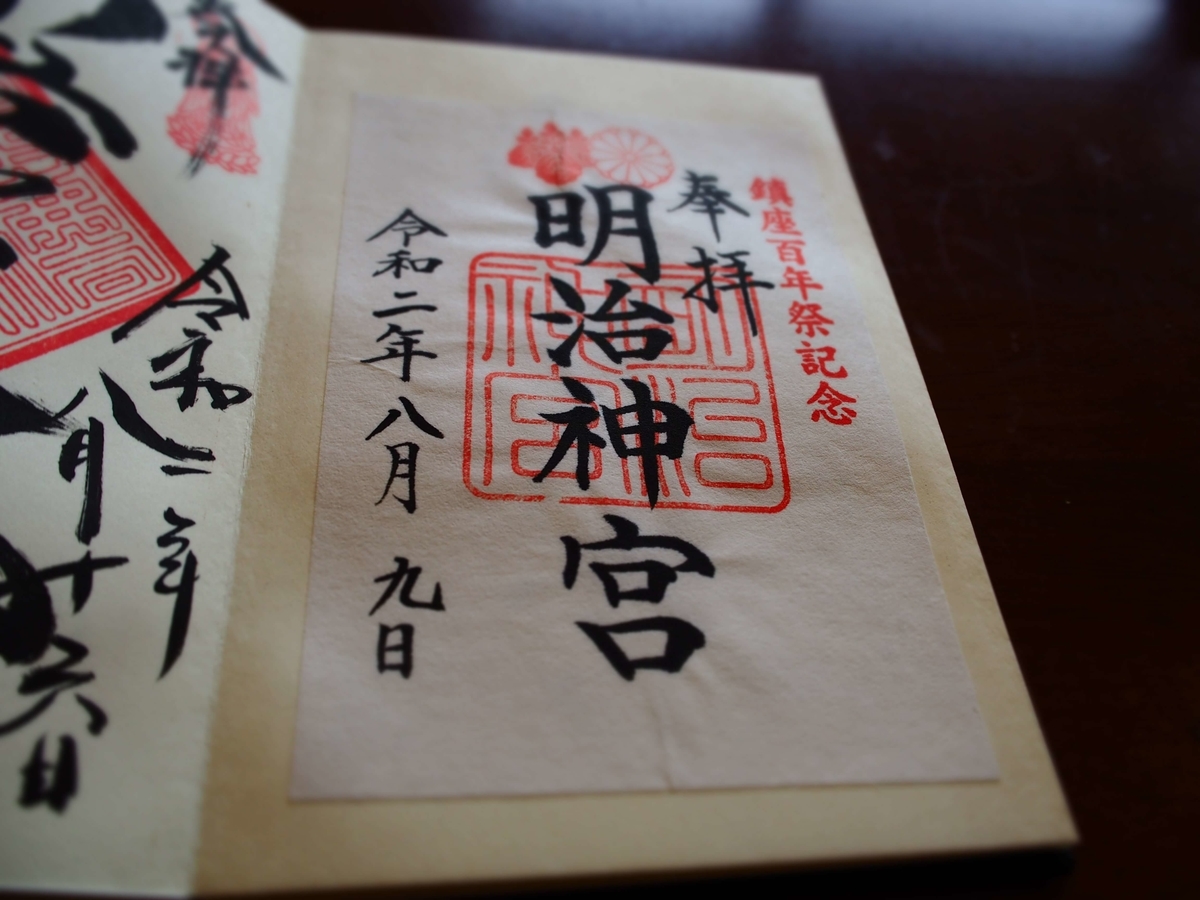

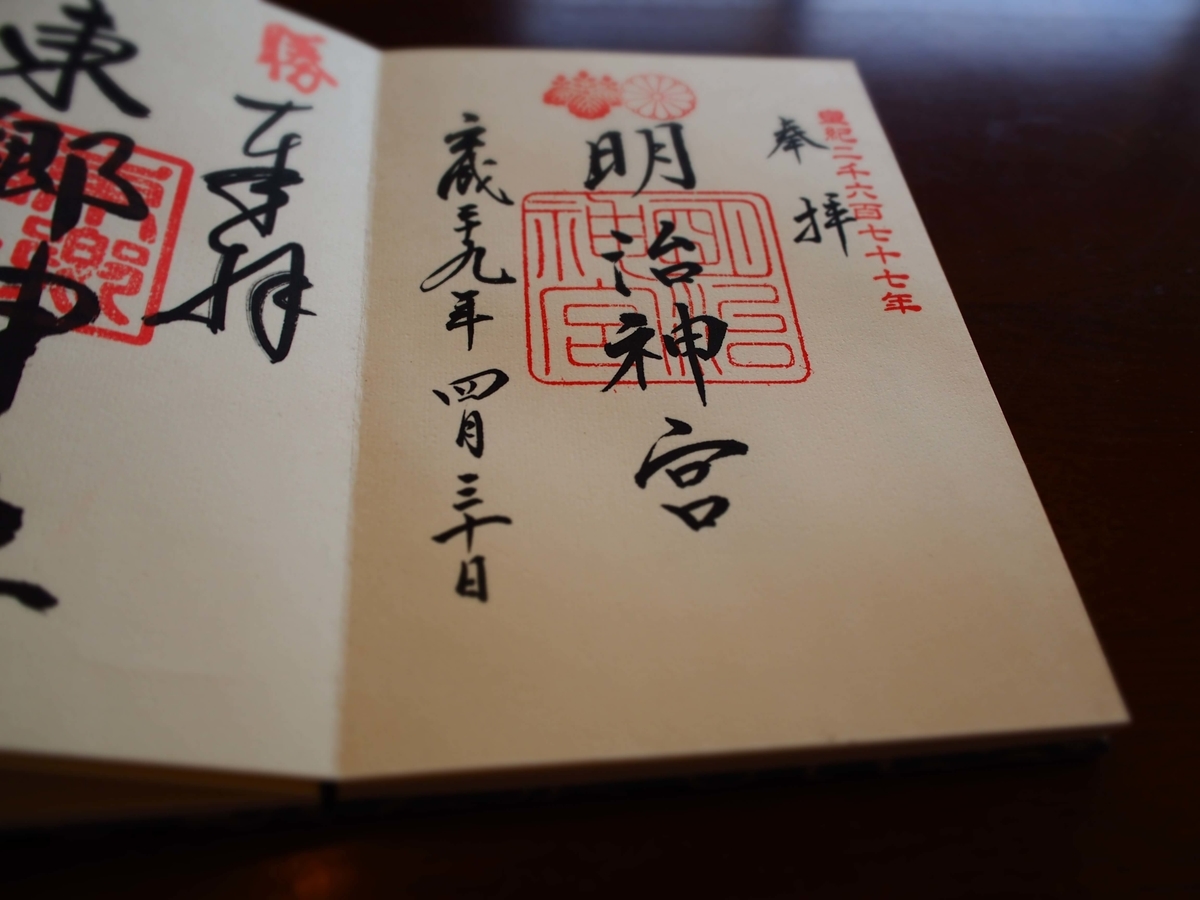

過去に頂いた御朱印

コロナ禍の真っ最中だった2020年(令和2年)8月9日付で、この時は書置き対応でした。

2017年(平成29年)4月30日付で、直書きの御朱印です。

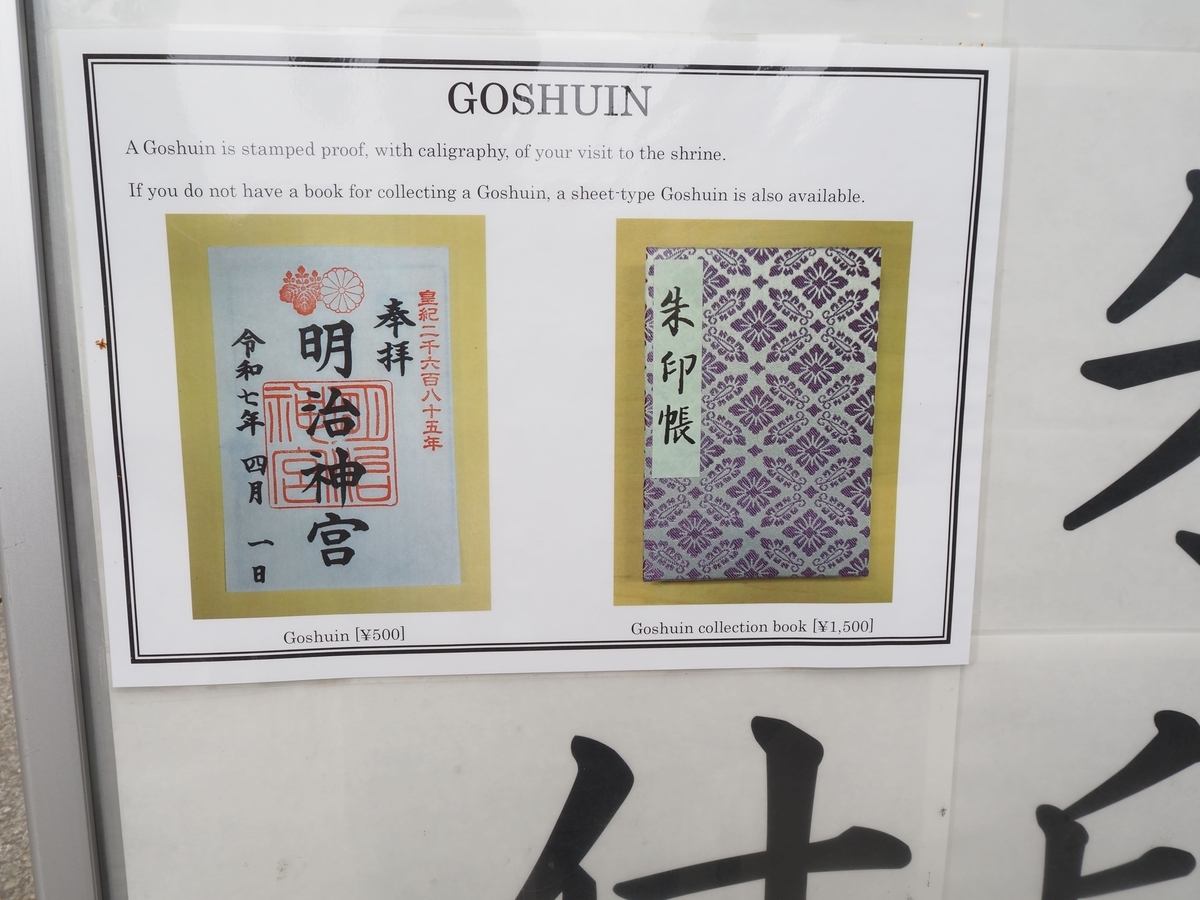

オリジナル御朱印帳

明治神宮では落ち着いたデザインのオリジナル御朱印帳を扱っています。全て小型サイズで紙質は普通でした。

価格1500円

明治神宮の由緒

明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后を祀る神社です。1912年(明治45年)に崩御した明治天皇は京都の伏見桃山陵に葬られ、それとは別の記念施設の東京への創設を求める運動が東京市民の間で発生します。当時の有力者の間で検討が続けられ、1915年(大正4年)に代々木御料地に宗教施設である内苑・青山練兵場に公園となる外苑を創建することが決定しました。

内苑に関しては国費・外苑に関しては全国民の寄付で整備が進められ、創建されたのが1920年(大正9年)11月1日です。元号や時代としての「明治」を考慮して明治神宮と名付けられました。

アクセス

交通

山手線・千代田線・副都心線原宿駅徒歩約1分

副都心線北参道駅徒歩約5分

小田急線参宮橋駅徒歩約3分

山手線・総武線・大江戸線代々木駅徒歩約5分

地図

神宮を名乗れる神社(記事は下に続きます)

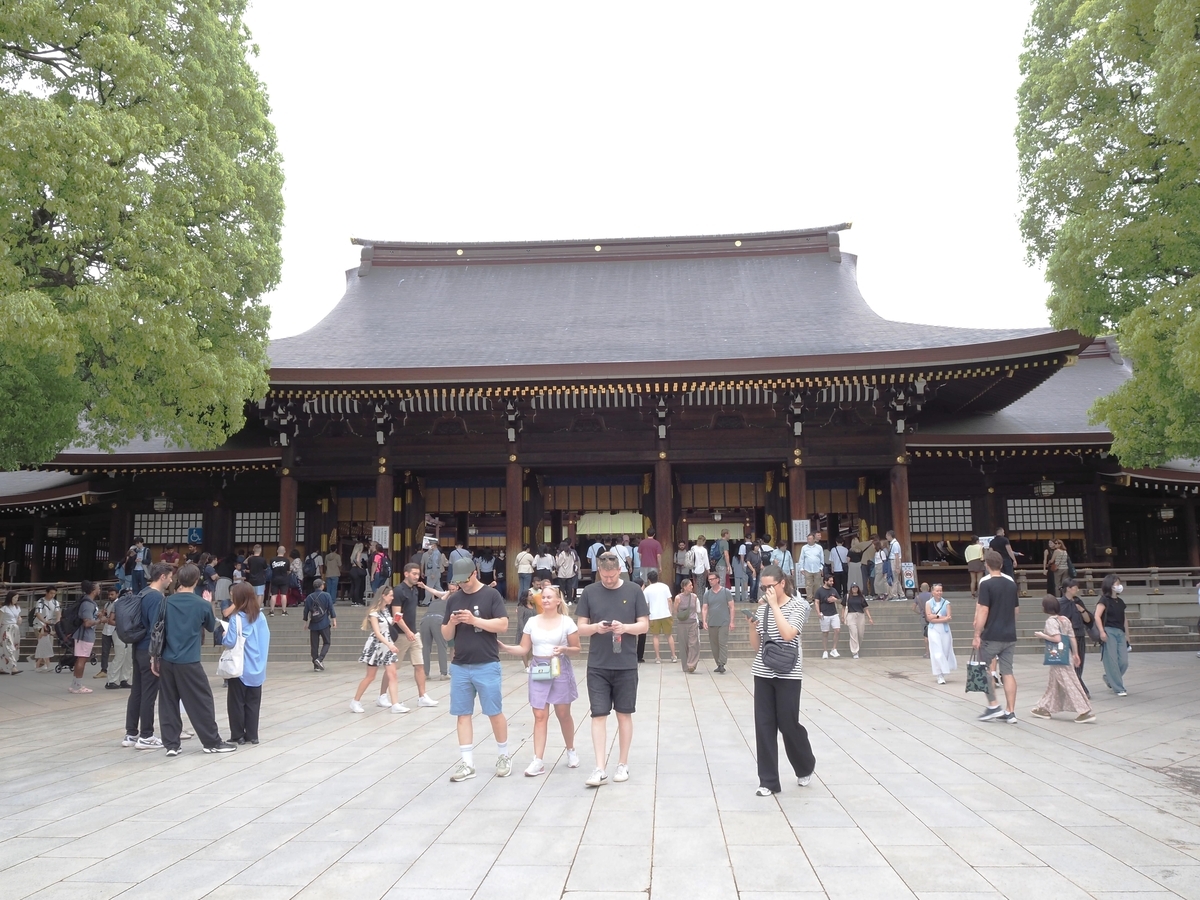

境内の見どころ

全くノーマークでしたが、実は国の重要文化財がいっぱいあります。

南参道第一鳥居

創建時から唯一残っていた鳥居が老朽化し、2022年に建替えられました。

南参道

明治神宮には南・北・西と参道が三つあり、ほとんどの人が南からお参りすると思います。

御苑

江戸時代に加藤家や井伊家の下屋敷があった場所で、庭園が残されています。

かつてパワースポットとして4~5時間待ちの行列ができた「清正井」がこちらにあります。

大鳥居

原宿口からの南参道を直進し、左折した場所に立つのが大鳥居です。高さ12m、笠木の長さ17mで、木製明神鳥居としては日本一の大きさです。

南手水舎(重要文化財)

三の鳥居

南神門(重要文化財)

創建時の建物が現存しています。

外拝殿(重要文化財)

先の大戦における空襲で焼失してしまい、戦後に再建されました。奥に内拝殿がありますが、当然ながら撮影禁止です。

夫婦楠

向かって左側の楠は「夫婦楠(めおとくすのき)」として親しまれています。

創建時に植えられたものが大樹に育ったもので、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴となっています。

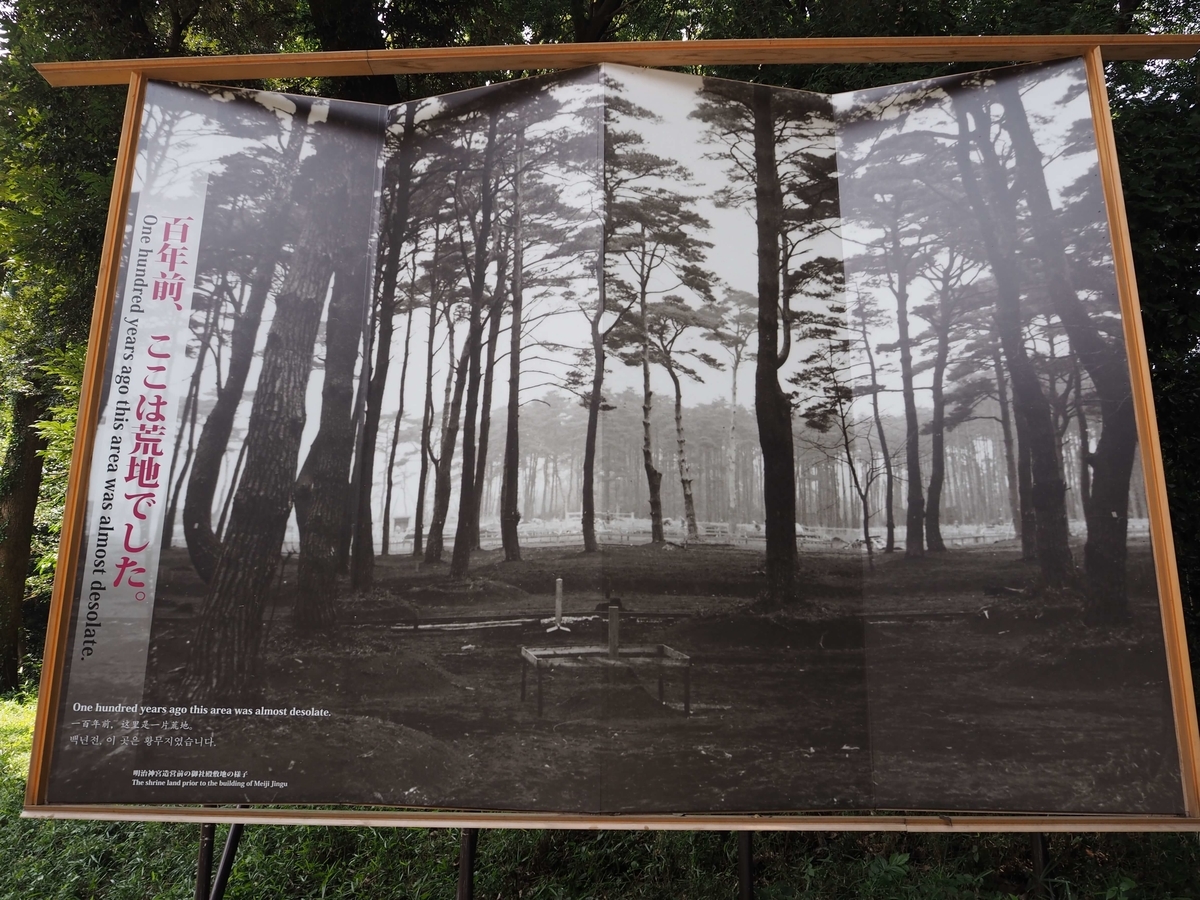

百年かけて完成させた「永遠の杜」

明治神宮が造営された代々木御料地のほとんどは「代々木の原」と呼ばれた原野で、作物の育ちにくい荒れ地でした。そのため人工林で「神宮の杜」を作ることになり、造園に関する一流の学者らが集められます。約百年後に人間による手入れの不要な「永遠の杜」が完成することを目指して計画が立てられ、全国から献木された約10万本を計画的に植えました。

2019年時点の樹木数は約3万6000本に減っていますが、残った木が巨木化して都心部の貴重な緑地となっており、人工林が自然林化した事例として注目を集めています。

肥料とするために参道の落ち葉を森に戻す以外、人為的な手は一切加えていません。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。