宮城の鹽竈神社(しおがまじんじゃ)では見開きの直書き御朱印を頂けます。奥州藤原氏から仙台藩伊達家に至るまでこの地の支配者からの崇敬を受け続けた神社で、境内はふしぎな見どころに満ちています。志波彦神社と同一の境内で同一の法人です。

是非こちらもご覧ください

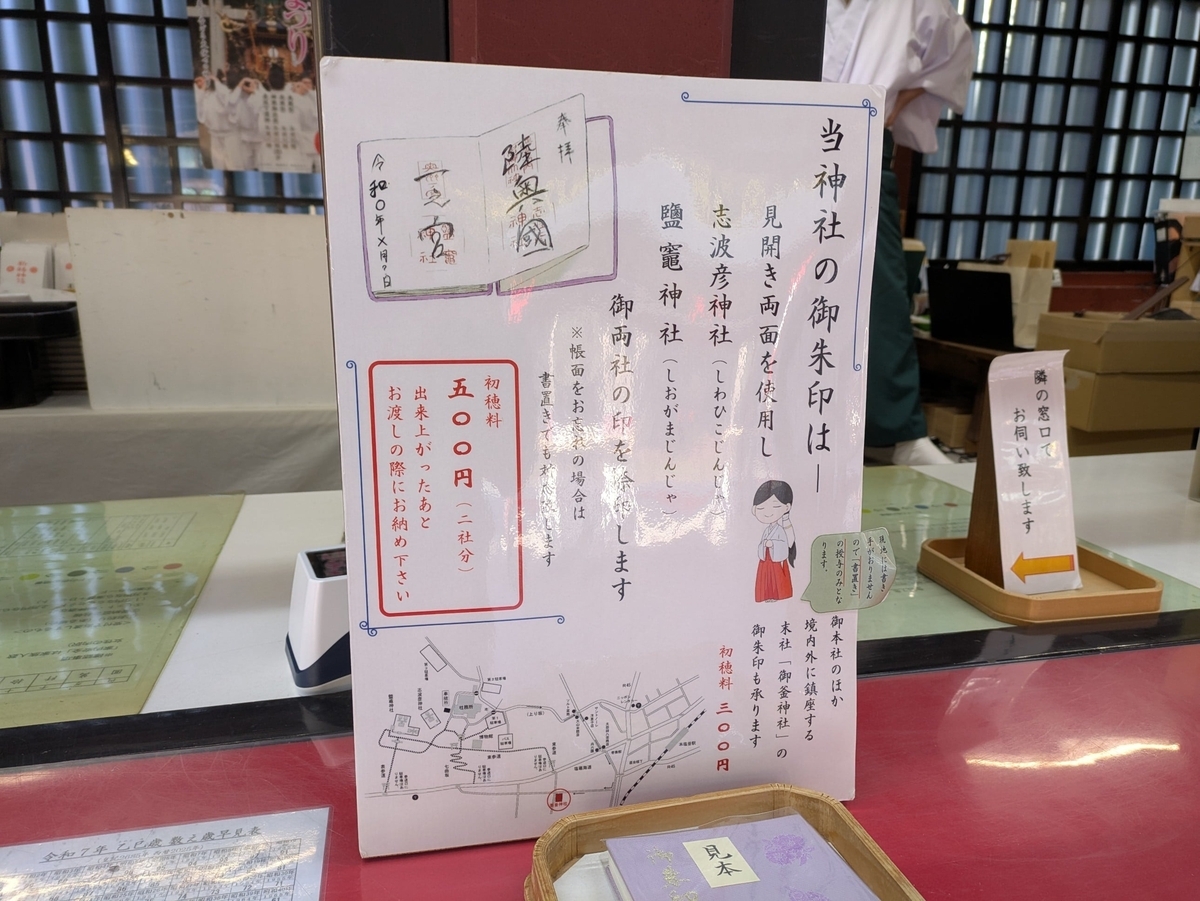

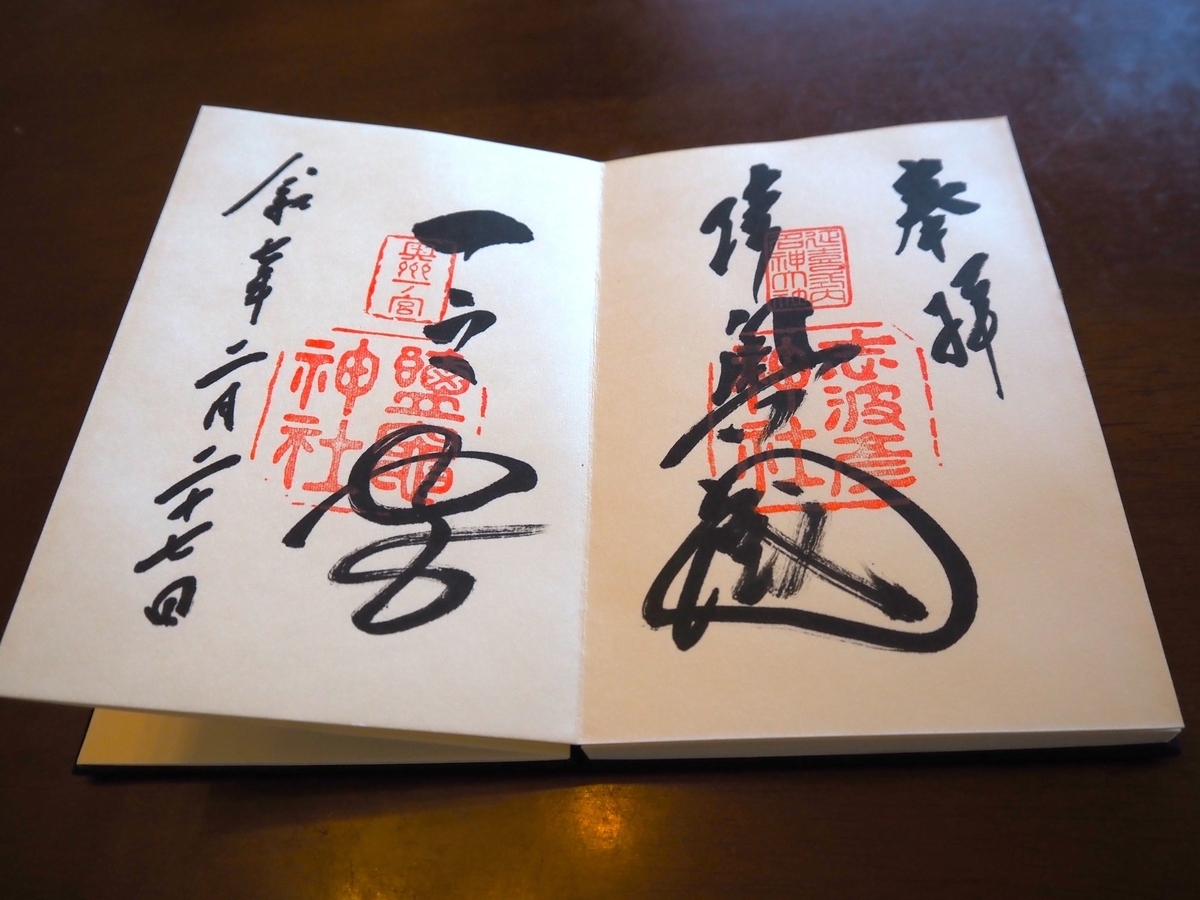

御朱印は見開きの直書き

御朱印所

鹽竈神社の御朱印は表参道を進んで楼門・唐門を抜け、左手にある祈祷受付で扱っています。

こちらでは志波彦神社と鹽竈神社の印を見開きで押した直書き御朱印を頂けます。

受付時間

8:30~16:30(3月~10月)

8:30~16:00(2月・11月)

8:30~15:30(1月・12月)

初穂料 500円

御朱印

志波彦神社は「陸奥国」、鹽竈神社は「一之宮」と記してあります。

オリジナル御朱印帳

鹽竈神社では美しい色のオリジナル御朱印帳を扱っています。

サイズは小型で、紙質は普通です。

価格 1500円

陸奥国最大の神社

鹽竈神社は仙石線本塩釜駅から1㎞ほどの高台にある神社で、志波彦神社が同一境内に鎮座しています。宗教法人としても同一のものとなっており、「志波彦神社・鹽竈神社」が正式な社名であるようです。

鹽竈神社の創建年代については定かではなく、国譲りの神話で知られる武甕槌命・経津主神が東北を平定した際に先導した塩土老翁神がこの地に留まったことに始まるとされています。

平安時代初期から陸奥国最大の神社であり続け、奥州藤原氏から仙台藩伊達家に至るまでこの地の支配者から崇敬を受け続けました。現在残る社殿の多くが仙台藩第4代藩主綱村が造営に着手して第5代藩主吉村が竣工させたものです。

志波彦神社は現在の仙台市東北部から多賀城市のあたりに降臨したとする志波彦神を祀る神社で、農耕守護・殖産・国土開発の神として朝廷から篤い崇敬を受け続けています。室町以降衰退しますが明治になって再興し、元の境内では社地が狭かったため鹽竈神社境内に遷宮しました。ここには明治天皇の強い意志があったようです。

アクセス

交通

JR仙石線本塩釜駅より表参道石鳥居まで徒歩約15分

鹽竈神社へは塩釜街道と呼ばれる県道3号線から様々な参道が通じています。そのなかで本塩釜駅から一番奥にあるのが表参道です。

境内案内図

志波彦神社は鹽竈神社の死角になるような場所に位置しており、予備知識がないと見落としてしまうかもしれません。

地図

魅力がいっぱい東北の旅(記事は下に続きます)

鹽竈神社の見どころ

一つの拝殿に二つの本殿、主祭神が別宮に祀られる等々、境内は驚きに満ちています。

社号標

東参道や七曲坂などを素通りして塩釜街道をひたすら歩いた者だけが見ることができます。

東日本大震災の際はこのすぐそばまで津波が押し寄せてきました。この地に神社を創建した先人達は「何があってもここは安全」ということを知っていたのかもしれません。

鳥居(重要文化財)

花崗岩製の明神鳥居で、1663年に建てられました。

表参道

まっすぐに延びた202段の階段を上がらなければいけません。

隋神門(重要文化財)

元禄時代の1698年に上棟しました。

門及び回廊(重要文化財)

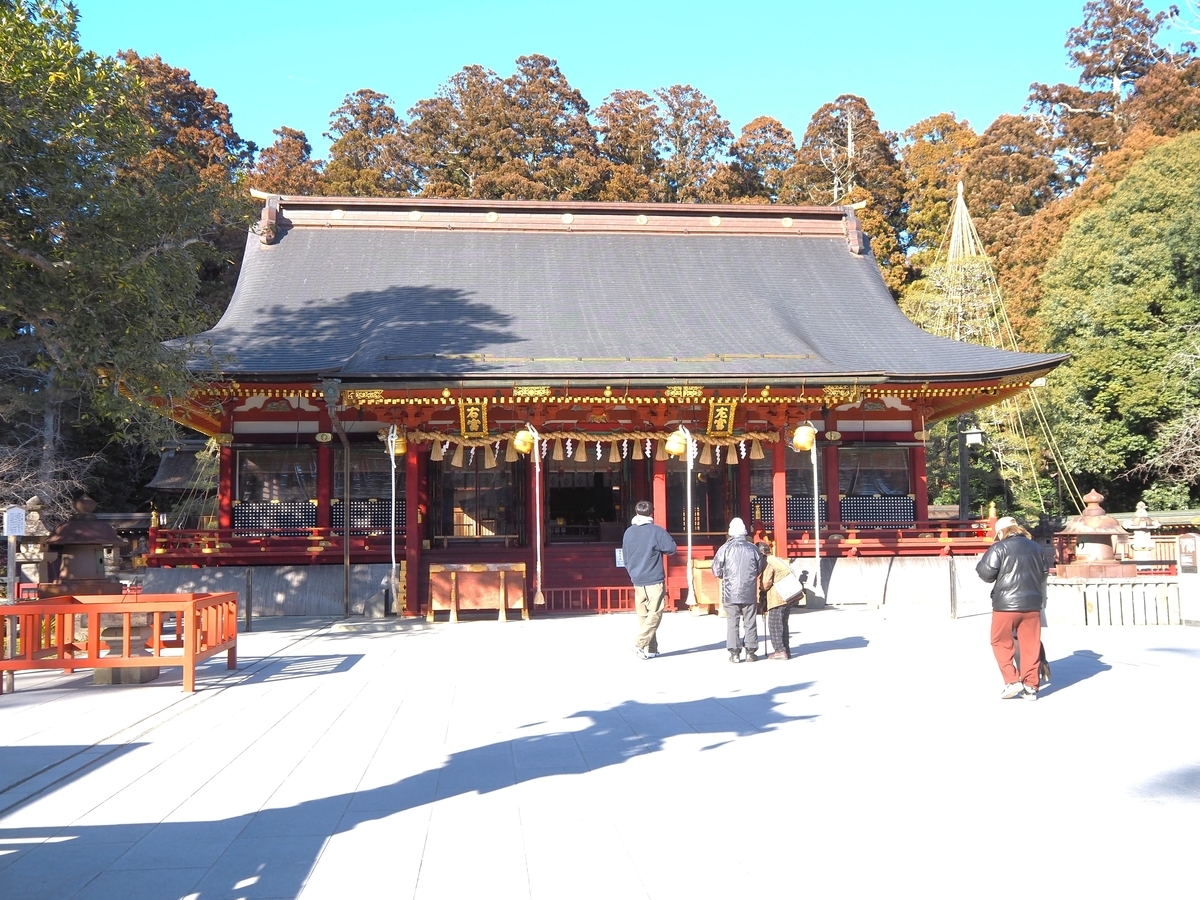

左右宮拝殿(重要文化財)

表参道を進むと正面に南を向いて建っており、どう見てもこちらがメインの社殿に思えます。

しかしこちらに祀られているのは主祭神ではなく、伊達家の守護神たる鹿島・香取の神を祀っています。

右宮本殿(重要文化財)

拝殿に向かって左手にあり、香取神宮の経津主神を祀っています。

左宮本殿(重要文化財)

拝殿に向かって右手にあり、鹿島神宮の武甕槌命を祀っています。

別宮拝殿(重要文化財)

西向きの別宮に主祭神の塩土老翁神が祀られています。

別宮本殿(重要文化財)

志波彦神社の見どころ

志波彦神社は明治になって鹽竈神社境内に遷座しましたが、社殿造営は先送りされ続けてきました。

現在の社殿は1934年から1938年にかけて国費で新築されたもので、全額国費で建てられた最後の神社とされています。

本殿・拝殿ともに朱黒漆塗りの極彩色社殿となっています。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。