京都の高台寺では美しい書体の直書き御朱印を頂けます。豊臣秀吉の正室であるねねが亡き夫の供養をするために創建した寺院で、桃山文化を凝縮したような境内は紅葉が見頃でした。

是非こちらもご覧ください

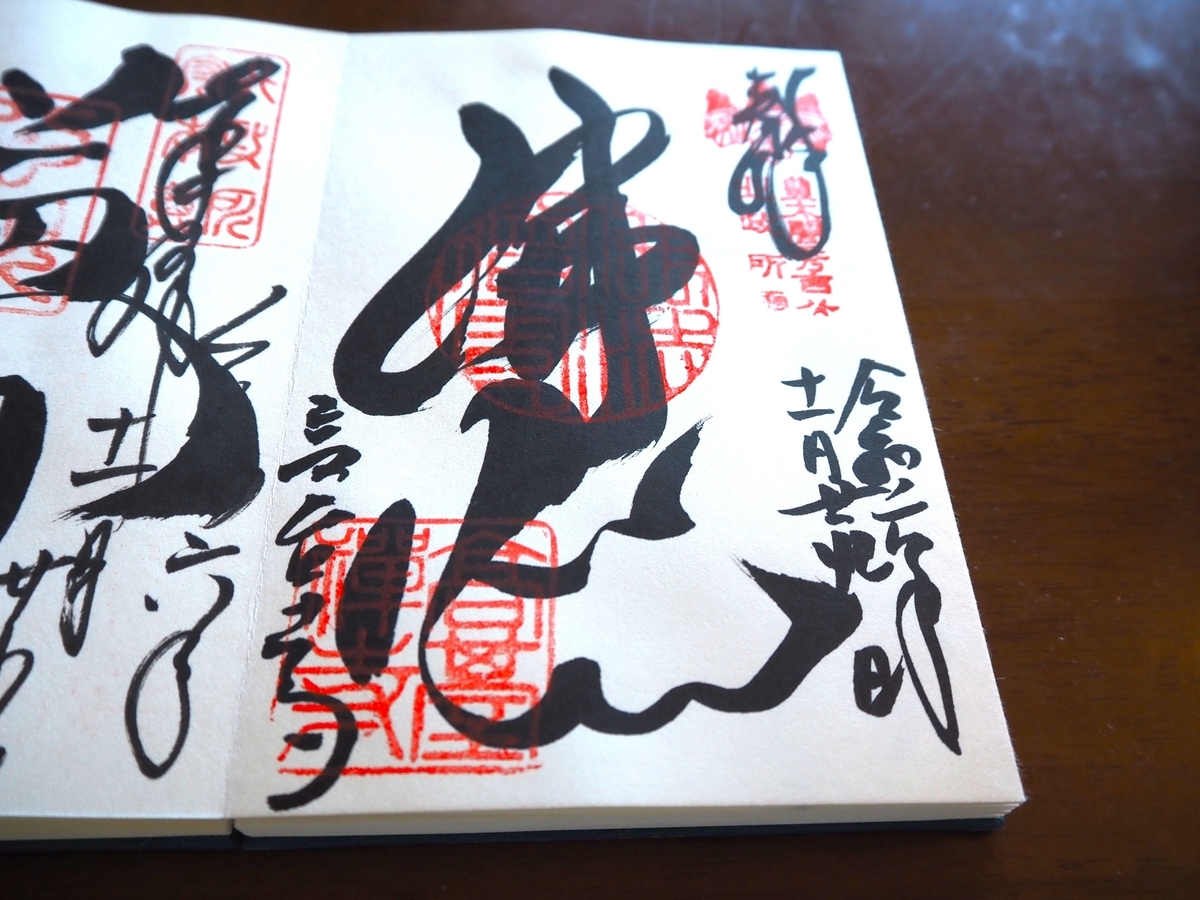

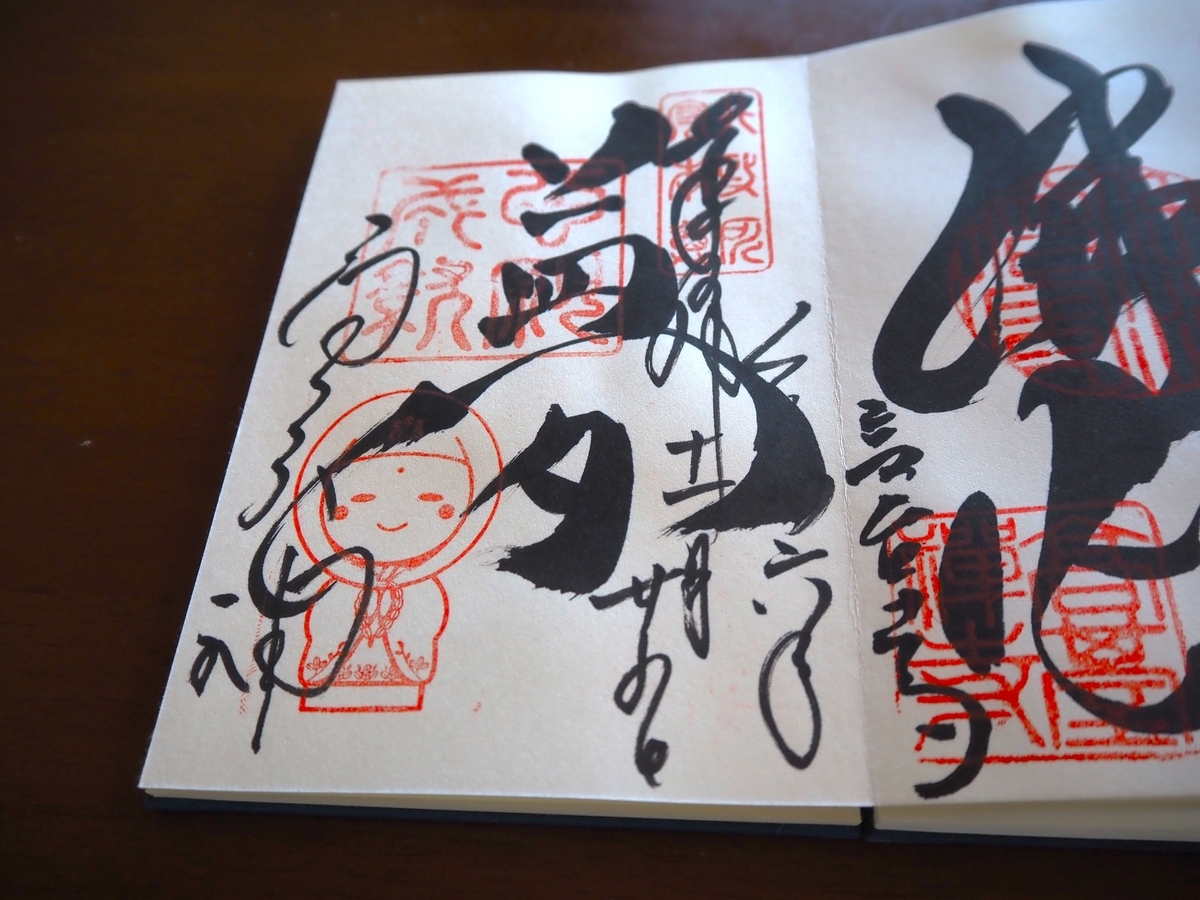

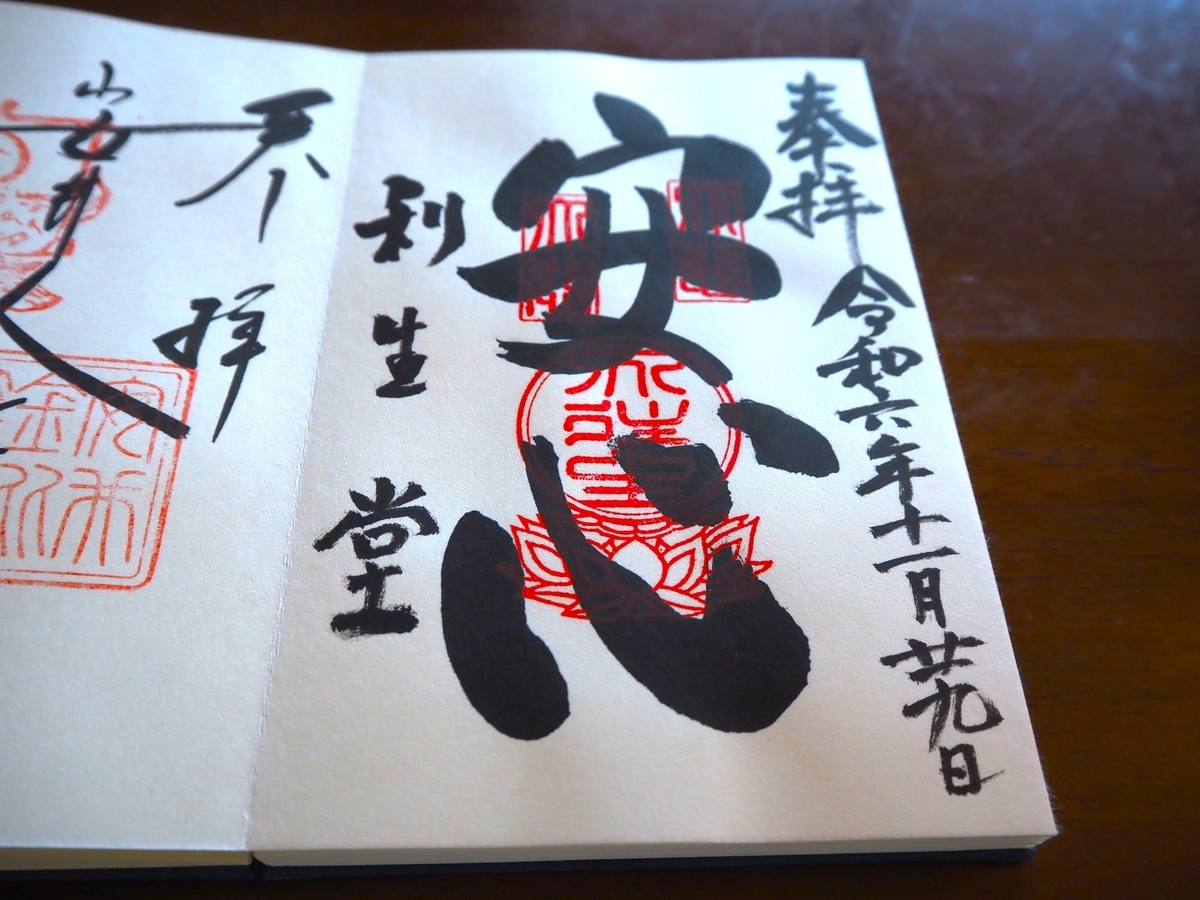

御朱印は3か所で4種類、もちろん直書き

御朱印所

高台寺では拝観受付・天満宮売店・利生堂の3ヶ所で4種類の御朱印を頂けます。受付時間がそれぞれ微妙に違っています。

拝観受付

受付時間 9:00~16:30

志納金 300円

天満宮売店

受付時間 9:00~17:00

志納金 300円

利生堂

受付時間 9:30~16:30

志納金 300円

御朱印

3か所とも美しい書体の直書き御朱印を頂けます。利生堂では「安心」御朱印に加えてアンドロイド観音御朱印の2種類頂けますが、今回は1種類のみ頂きました。

拝観受付

天満宮売店

利生堂

オリジナル御朱印帳

高台寺では2種類のオリジナル御朱印帳を扱っています。

全て大型サイズで紙質は普通でした。

価格 1100円

ねねが秀吉の菩提を弔うための寺院

高台寺は豊臣秀吉の正室である北政所(ねね)が夫の菩提を弔うために建てた寺院で、信長と秀吉によって天下統一が進められていた時代の文化を現在にまで伝えています。

1598年に秀吉が亡くなるとねねは政治的に微妙な立場に置かれますが、徳川家康の支援の下で亡き夫の供養に専念します。関ケ原の合戦の後の1603年に出家すると後陽成天皇より「高台院」の号が勅賜され、1605年に実母と秀吉の冥福を祈るための寺院として高台寺が創建されました。

造営に際して家康が多大な財政的援助に加えて配下の武士を動員して普請を行った結果、高台寺の伽藍は桃山文化を凝縮したような壮観なものとなりました。もともとは曹洞宗の寺院でしたが、1624年に建仁寺の三江紹益を招聘して臨済宗に改宗しています。

近世末期から近代に至る数度の火災で仏殿や方丈などを焼失しますが、開山堂や霊屋、茶室の傘亭と時雨亭などは創建時の姿をそのまま現在まで残しています。

アクセス

交通

京阪電車祇園四条駅から徒歩 約12分

JR京都駅より市バス206系統、「東山安井」バス停下車徒歩約7分

市バス206系統が停車する京都駅のD2のりばは大変なことになっていました。

ここに並んでいる人のほとんどは清水寺で下車します。

地図

周辺の寺社(記事は下に続きます)

桃山文化を凝縮した境内の見どころ

清水寺~八坂神社~南禅寺~銀閣寺という京都観光の黄金ルートからは少々外れた場所にあるため、これまで何度も京都を訪れていながら高台寺は初めてでした。

京都は街全体が別世界のような地域ですが、高台寺の境内はその中でもとりわけ別世界感が強かったように思います。

境内図

中央の「台所坂」が実質的な入り口で、赤丸をつけた場所が御朱印所となります。

表門(重要文化財)

こちらだけ境内からポツンと離れたような場所に位置しています。16世紀末に加藤清正が伏見城に建てたもので、後に移築されてきました。

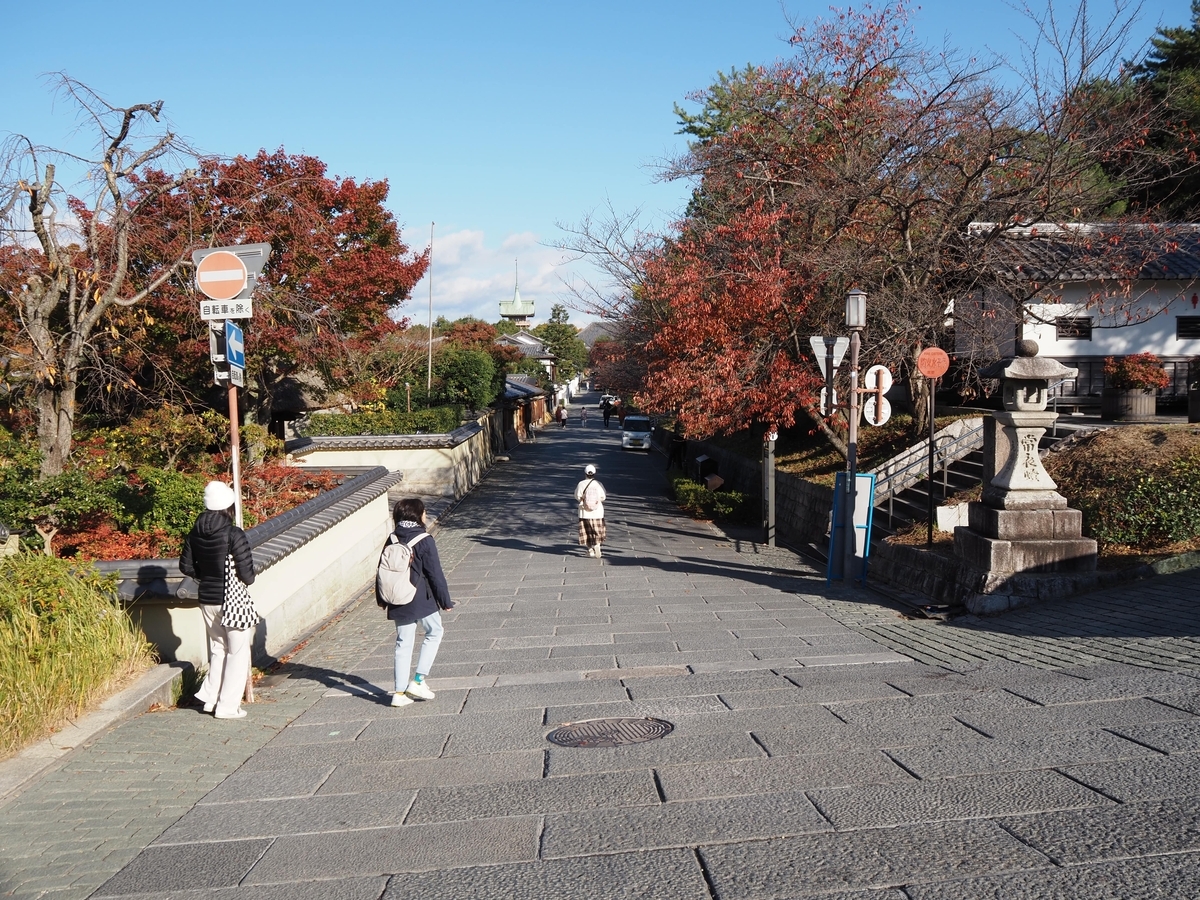

ねねの道

ねねは寺の西側に自らの屋敷をたてて住み、秀吉の菩提を弔うためにこの道を横切って境内に通いました。

台所坂

「ねねの道」から庫裡に向かって上っていく坂で、こちらが境内の入口となります。

坂の頂上にある門は台所門と呼ばれています。

庫裡は寺の台所的な役割を持つ場所であること、将軍の正室は「御台所」と呼ばれていたこと等々、台所坂という名前の由来には諸説あります。

方丈庭園

高台寺の方丈は1912年に再建されたものです。創建当時存在した仏殿は焼失後再建されておらず、現在の高台寺では方丈が中心的な堂宇となっています。

方丈前庭は「波心庭(はしんてい)」と呼ばれており、正面に建てられているのが勅使門です。春には見事な枝垂桜が咲くそうです。

観月台(重要文化財)

16世紀末に伏見城から移築されてきたもので、開山堂と書院を結ぶ廻廊の中央に配置されています。偃月池に掛けられており、ねねは亡き秀吉を偲んでこちらから月を眺めたといいます。

開山堂(重要文化財)

高台寺の創建時に寧々の持仏堂として建てられたもので、後に中興開山である三江紹益の木像を祀るお堂となりました。

創建時の姿を現在まで残す建物で、400年を経過してさすがに内部は古ぼけています。それでも造りは複雑で彫刻と絵は素晴らしく、特に天井の見事さには圧倒されました。

霊屋(重要文化財)

創建時の建物で秀吉と高台院の像を祀っており、高台院は自身の像の約2メートル地下に葬られています。

傘亭(重要文化財)

創建時に伏見城から移築してきた茶室です。

時雨亭(重要文化財)

こちらも創建時に伏見城から移築してきたもので、大坂夏の陣の際にねねはこちらの2階から大阪城が焼け落ちる様子を見ていたといいます。

紅葉が見頃だった

境内は紅葉がまさに見頃の状態でした。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。