東京都北区の七社神社では直書きの「かさね御朱印」を頂けます。日光御成道の一里塚に面した神社で、境内は「渋沢」と「古河」で満ちていました。

是非こちらもご覧ください

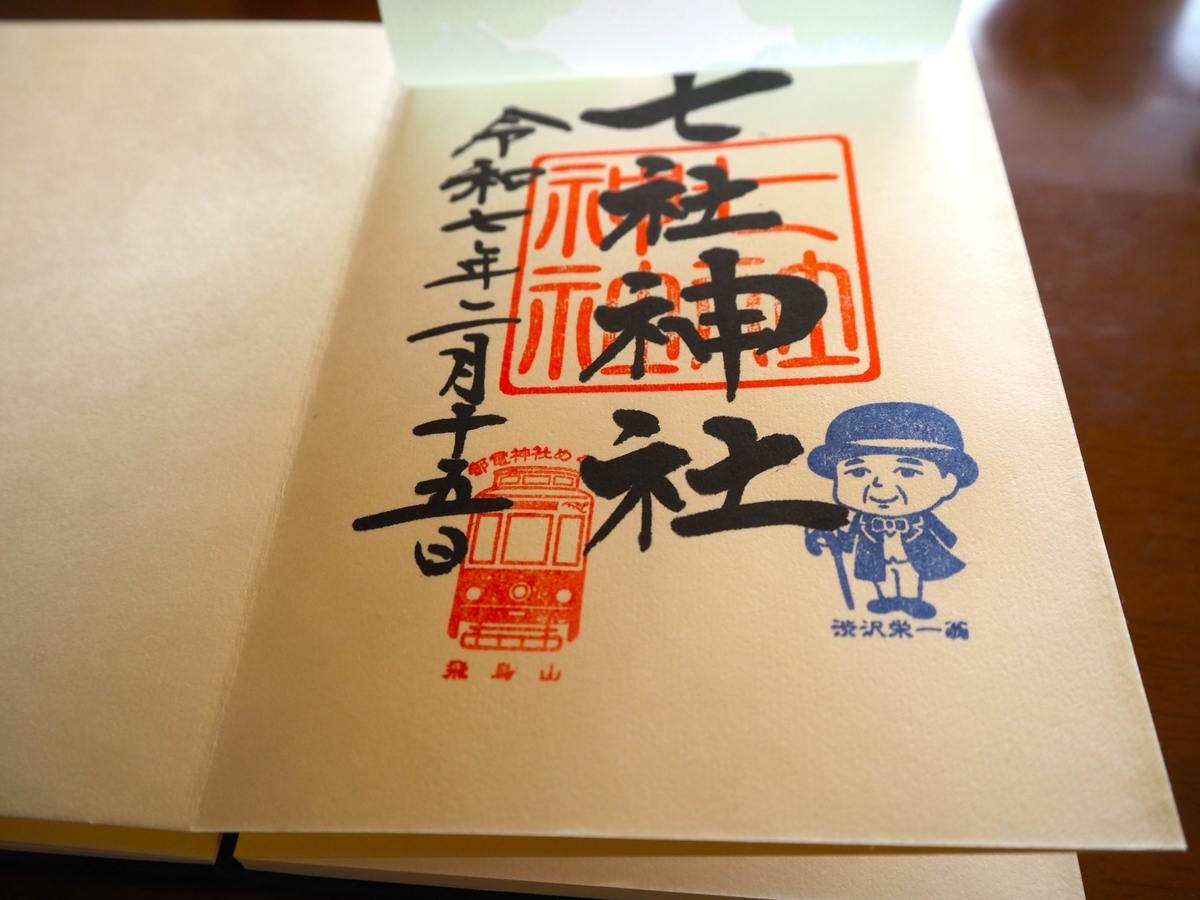

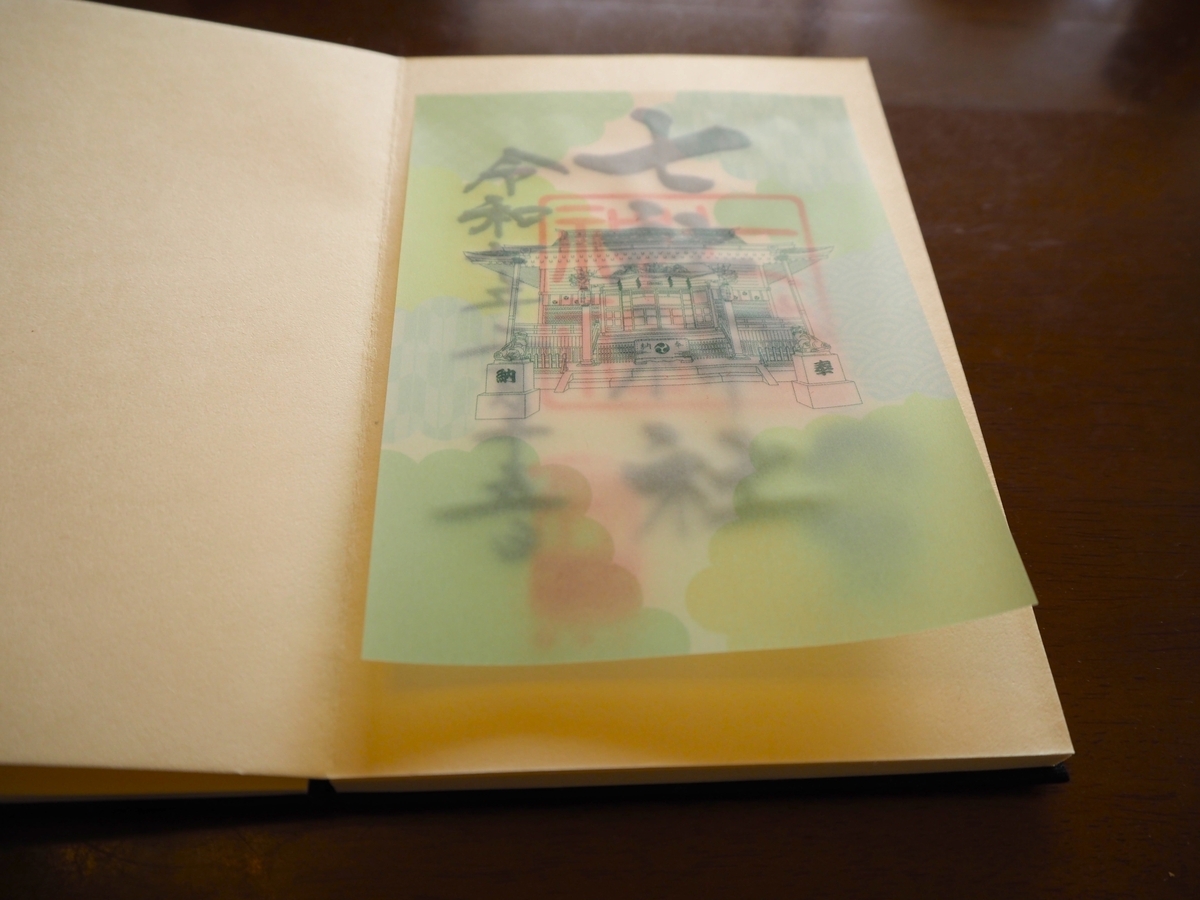

直書きの「かさね御朱印」

御朱印所

七社神社の御朱印は社殿向かって左手奥にある授与所で頂けます。

こちらでは通常御朱印に加えて月替わりの特別御朱印、道中安全符、渋沢栄一翁紙縫御朱印、一粒万倍御朱印といった多種多様な御朱印を頂けます。

受付時間 9:00~17:00

初穂料 500円~1000円

御朱印

こちらでは直書き御朱印に透かし紙をかさねた「かさね御朱印」を頂きました。七社神社の御朱印は「渋沢栄一翁」・「都電」の印も捺印しています。

御朱印帳

七社神社では都電をデザインした御朱印帳に加え、親子の子守犬をデザインしたオリジナル御朱印帳を扱っています。裏表紙には子守犬の後ろ姿と境内に咲く八重桜が描かれています。

全て小型サイズで紙質は普通です。

価格1500円

七社神社の由緒

七社神社は現在の古河庭園内にあった無量寺境内の神社ですが、1793年に発生した火災により資料が全て焼失したために創建にまつわる由緒等については不明となっています。翌年の秋分の日に神社が再建されたため、それ以降はこの日を大祭日と定めています。伊邪那岐命・伊邪那美命・天児屋根命・伊斯許理度賣命・市寸島比賣命・仲哀天皇・応神天皇の七神を祀っていて当初は「七所明神社」と呼ばれていましたが、江戸時代末期には「七社」と呼ばれていたようです。

明治になって神仏分離令が出されると無量寺を離れて現在地に遷座され、西ヶ原村の総鎮守として奉祀されるに至りました。

1879年になると近代日本経済の基礎を作った渋沢栄一が近隣の飛鳥山に別邸を構え、1901年からは本邸として家族と日常生活を送るようになります。崇敬心の篤い渋沢が氏子になったことで神社は手厚い支援を受けることができました。

アクセス

交通

東京メトロ南北線西ヶ原駅下車徒歩約2分

JR京浜東北線王寺駅下車徒歩約10分

都電荒川線飛鳥山駅下車徒歩約5分

地図

都電沿いの寺社(記事は下に続きます)

渋沢と古河だらけの境内の見どころ

一ノ鳥居

都道455号線(本郷通り)や西ヶ原一里塚に面しています。

二ノ鳥居

手水舎

コロナ以降、花手水をよく見るようになりました。

願掛公孫樹

周囲を囲む柵の1段目に「絵馬」や「咲くみくじ」を、2段目におみくじを結び付けます。

孔子像・孟子像

古河財閥を多角化させて総合財閥に発展させた、古河虎之助により寄進されたものです。

腹籠の椎

境内入口そばにある椎は子を宿した妊婦さんのお腹のように膨れており、ここを撫でることで子宝・安産のご利益にあずかると云われています。

木の洞の部分にご利益があると思っていたのですが、全然違っていました。この真裏の部分が膨らんでいるようです。

社殿

現在の建物は1967年に建てられたものです。

渋沢栄一揮毫の社額が掲げられています。これ以外にも渋沢家や古河家からの奉納品が神社に納められています。

西ヶ原一里塚

七社神社の一ノ鳥居の前には江戸時代に設けられた一里塚が保存されています。西ヶ原一里塚は日光御成道の二番目の一里塚で江戸時代の姿をそのまま残す貴重な文化財でしたが、東京市電の軌道延長に引っ掛かって撤去される運命にありました。

しかし渋沢栄一を始めとする地域の関係者の運動によって保存することができたといいます。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。