鞍馬寺では仏教寺院らしい直書き御朱印を頂けます。鞍馬山の南斜面に広がる境内は貴船神社までつながっており、叡山電車で「もみじのトンネル」を抜けるアクセスが最適です。

是非こちらもご覧ください

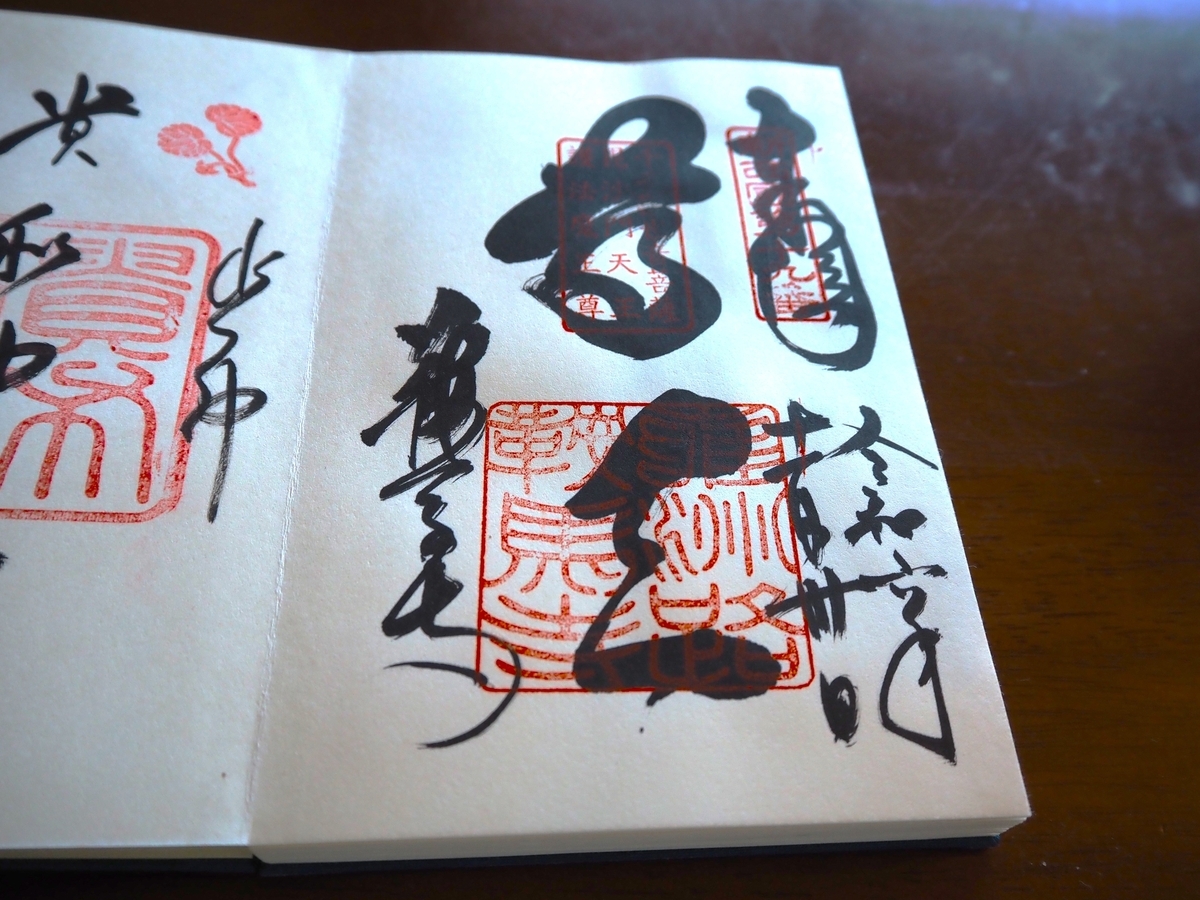

御朱印は直書き

御朱印所

鞍馬寺の御朱印は本殿金堂の内部で頂けます。向かって右手の側面から堂内に入り、反対側の端にあります。こちらでは直書き御朱印を1種類頂けます。

受付時間 9:00~16:15

志納金 500円

御朱印

歴史ある仏教寺院らしい書体の御朱印です。恐らく「尊天」と記されているのではないかと思います。

オリジナル御朱印帳

鞍馬寺のオリジナル御朱印帳は1種類のようです。小型サイズで紙質は普通でした。

価格 1700円

鞍馬寺の由緒

鞍馬寺は京都市街の最北と言ってもよいエリアに位置する寺院で、牛若丸と名乗っていた若き日の源義経が修行した地として有名です。

寺伝によれば鞍馬寺の開山は鑑真の弟子であった鑑禎と伝えられています。鑑真は唐から日本に渡る際に8名の弟子を伴っており、鑑禎はその中で最年少でした。

ある夜に鑑禎は夢の中で現在の近畿地方の北方に霊山があると告げられ、訪れてみると鞍馬山の情報に宝の鞍を乗せた白馬を見つけます。山の中で鑑禎は鬼女に襲われますが毘沙門天の力で助けられたため、770年にこの地に毘沙門天を祀りました。

平安中期になると白河上皇や藤原道長・頼通といった人々がお参りし、そうなると清少納言や紫式部のような女流文学者もやってきます。そのため鞍馬寺は枕草子で取り上げられ、源氏物語の主要な舞台となりました。

平安末期になると鞍馬寺の僧兵はその勇猛さで知られるようになり、牛若丸と名乗っていた頃の源義経が7歳から16歳までこちらで修業しています。

戦国時代に武田信玄や豊臣秀吉、徳川家康などの武将がしきりに戦勝祈願を行ったことで鞍馬寺は十院九坊と呼ばれた塔頭を擁するほどの大寺院となりますが、1814年の火災で一山炎上したことで衰退しました。

「もみじのトンネル」を抜けるアクセス

交通

叡山電車鞍馬駅より徒歩約3分

叡山電車鞍馬駅は「近畿の駅百選」に認定されています。

地図

京都の碁盤の外の寺社は魅力いっぱい(記事は下に続きます)

貴船神社までつながる境内の回り方

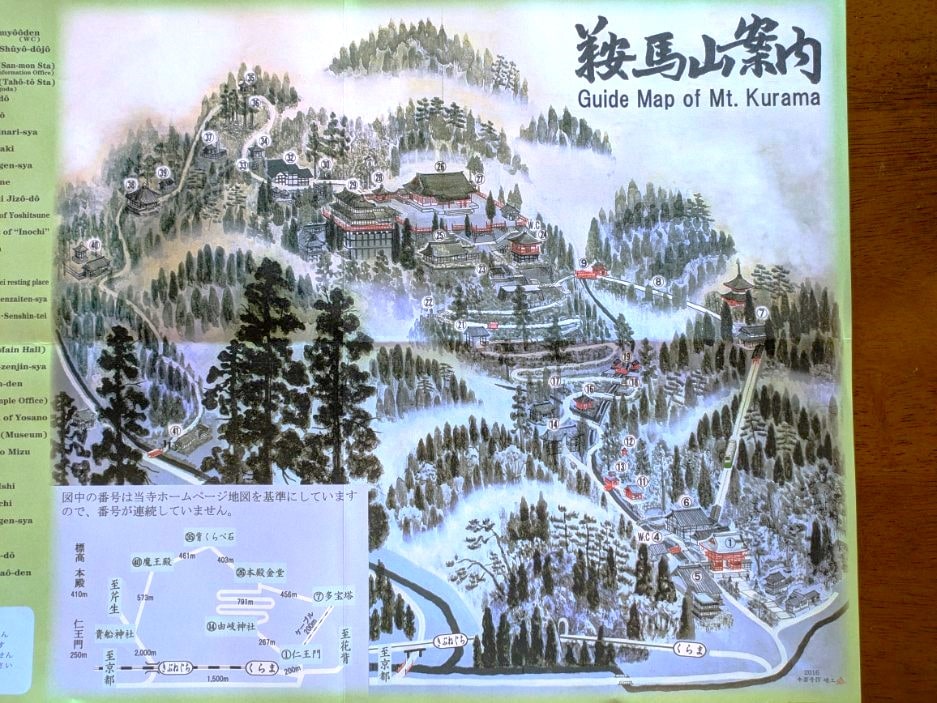

案内図

境内は鞍馬山の南斜面に広がっており、参道は最終的に貴船神社までつながっています。お参りはほぼ登山で、参詣客と登山客がほぼ半々だったように思います。※ケーブルカーもあるのですが今回は利用しませんでした。

寺号標

カーブを曲がったらいきなりこの光景だったように記憶しています。

仁王門

12世紀末に建てられたものが1891年の火災により焼失してしまい、現在の門は1911年に再建されたものです。

由岐神社

天変地異が続く都を鎮めるため、940年に御所内に祀られていた大己貴命と少彦名命をこの地に勧請して鞍馬寺の鎮守としました。拝殿は1607年に豊臣秀頼によって再建されたもので重要文化財に指定されています。

本殿は2023年に改築されたものです。

願掛け杉

樹齢約800年・高さ53mの大杉は京都市の天然記念物で、一心に願えば願事が叶うとされています。

九十九折りの道

清少納言は「枕草子」の中で「近うて遠きもの、くらまのつづらをりといふ道」と記しています。

まさに案内図の通り山道が何度も折曲がりながら上に向かって伸びており、高尾山の1号路や久能山東照宮の石段を思い出しました。

中門

かつては勅使門として仁王門の横にありましたが、現在は参道の中間付近に移されています。

中門を過ぎると参道は石段になります。

ここを上がりきると目の前に本殿金堂がそびえています。

本殿金堂

現在のものは1971年に標高410メートルの場所に建てられたもので、毘沙門天・千手観世音・護法魔王尊の「三尊尊天」を祀っています。

本殿金堂の前の地面には曼荼羅模様が描かれており、内奥に宇宙の力を蔵する人間が宇宙そのものである尊天と一体化する修行の場となっています。

「あわよくば貴船神社まで」は断念

鞍馬寺のお参りはほぼ登山で、参詣客と登山客がほぼ半々だったように思います。「あわよくば貴船神社まで歩いてしまおう」と思っていましたが、体力面や帰りの新幹線の時間も考えて早々に断念しました。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。