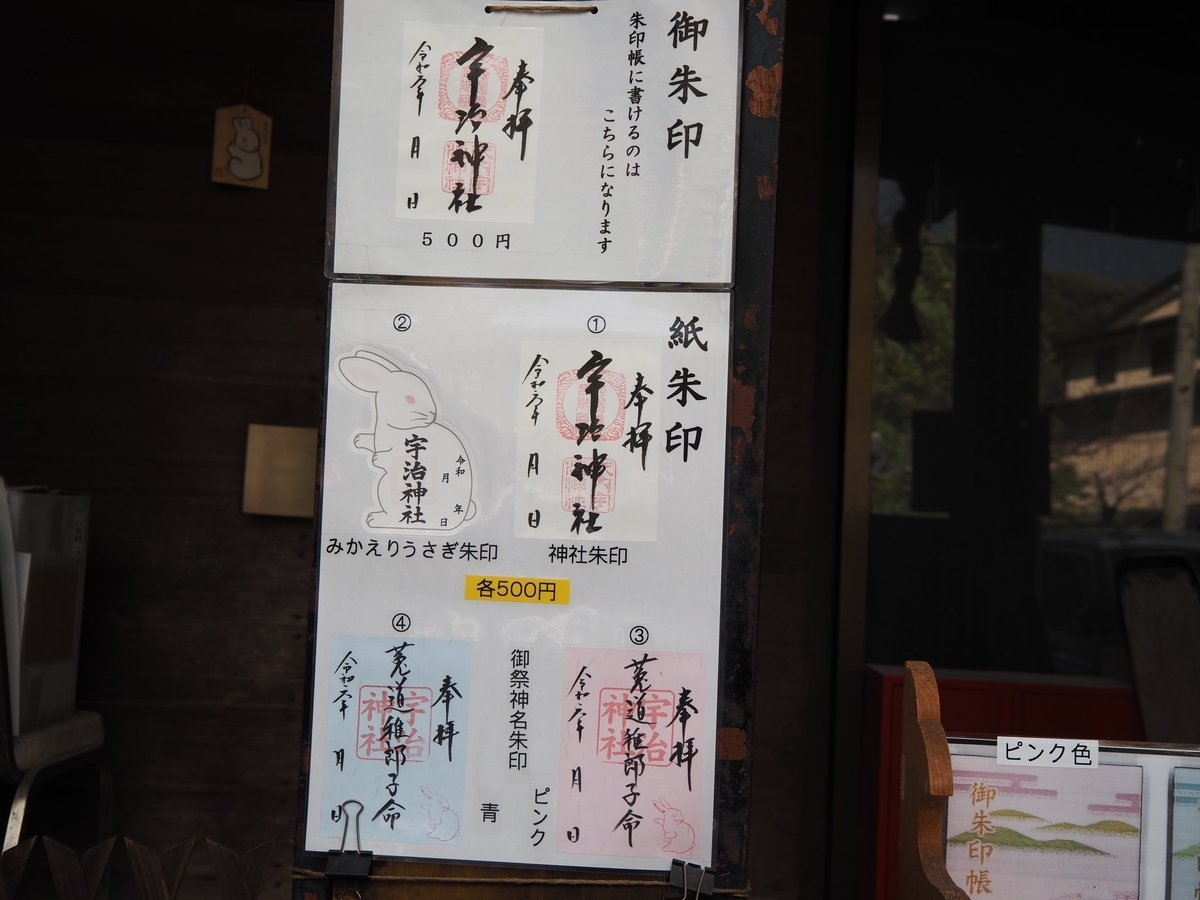

宇治神社の御朱印は4種類あります。宇治川の対岸にある平等院の鎮守で、古くて複雑な歴史をもっています。うさぎが神の使いとされています。

是非こちらもご覧ください

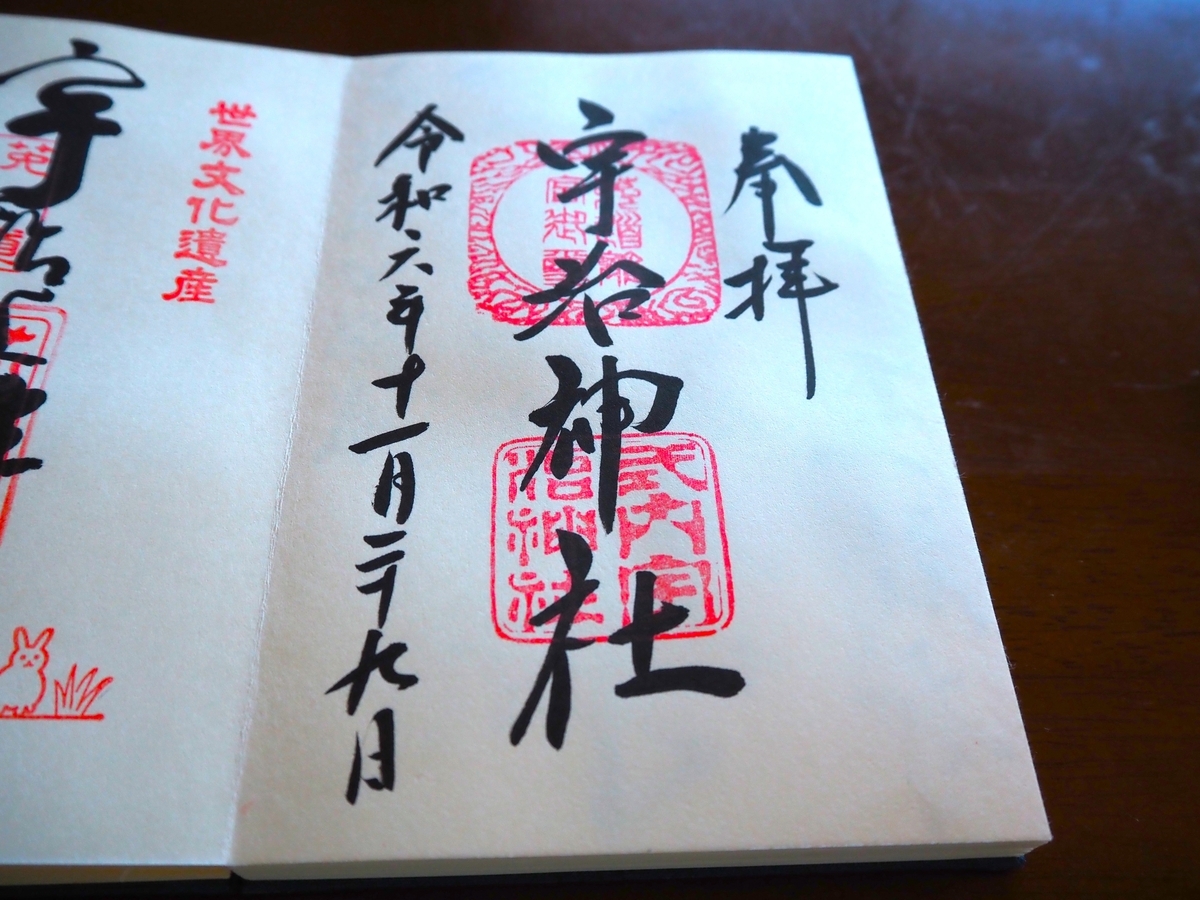

宇治神社の直書き御朱印

御朱印所

宇治神社の御朱印は階段を上がって左手にある参集殿で頂けます。

御朱印は4種類で直書きはそのうちの1種類のみです。

受付時間9:00~16:30

初穂料 500円

御朱印

今回は直書き御朱印1種類のみ頂きました。

オリジナル御朱印帳

宇治神社では野山ではねるウサギを描いた4種類の御朱印帳を扱っています。

価格2000円

宇治上神社とほぼ一体で平等院の鎮守

宇治神社は宇治川を挟んで平等院の反対側に位置する神社です。

朝霧橋の奥に建っているのが宇治神社の鳥居で、もともとは応神天皇の皇太子であった莵道稚郎子(うじのわきいらつこ)の宮居があった場所だといいます。橋の欄干と鳥居の朱色が源氏物語の終章の舞台にふさわしい景観を創り出しています。

社伝によれば創建のきっかけとなったのが応神天皇の皇位継承問題で、末っ子の莵道稚郎子を皇太子としたことから全ての話が始まるようです。そうなると兄が快く思わないのは世の常で、310年の応神天皇崩御後に長男が兵を挙げようとして失敗するなどの騒動が発生しました。

兄たちを差し置いて自分が即位するわけにいかないと考えた莵道稚郎子は兄の大鶴鷯尊を推し、ここから皇位の譲り合いが3年続きます。その流れの中で莵道稚郎子が亡くなったために大鶴鷯尊が313年に仁徳天皇として即位し、この地に菟道稚郎子の霊を祀りました。

1052年に平等院ができるとその鎮守となります。

すぐ近くにある宇治上神社とは長らく二社一体で、宇治上神社が「上社」・「本宮」なのに対して宇治神社は「下社」・「若宮」でしたが、明治になって完全に分離されました。

アクセス

交通

京阪宇治線 宇治駅 徒歩約9分

JR奈良線 宇治駅 徒歩約15分

平等院からは橋を二本渡ればすぐです。

地図

京都の碁盤の目の外の寺社(記事は下に続きます)

うさぎが神の使いである境内の見どころ

大鳥居

2018年の台風21号で根元から倒壊してしまい、現在のものはその後に再建されました。

桐原殿

鳥居をくぐり、正面の階段を上がってすぐの場所にあります。神楽殿だとばかり思っていましたが、公式の資料によればこれが拝殿だとされています。(そうは言っても鈴も賽銭箱もありません。)

二之鳥居

知恵の輪

稲穂のように多くの知恵を授かるために輪をくぐってお参りし、授けられた力を逃さないよう輪をくぐらずに帰ります。

本殿(重要文化財)

正面の提灯が下がっている場所が拝殿だとばかり思っていましたが、桐原殿が拝殿ならこちら全体が本殿であるようです。

鎌倉時代後期の建物で、檜皮葺の流造です。

菟道稚郎子が道に迷った際に一羽のうさぎが表れて先導したという伝説があり、宇治神社では「みかえりうさぎ」としてうさぎが神の使いとされています。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。