杉並の大宮八幡宮では2種類の御朱印を頂けます。都心部にある意外なほど広大な神社で、境内には見どころが数多くありました。

御朱印は2種類いただける

御朱印所

御朱印は神門をくぐって左手の社務所でいただけます。

こちらでは大宮八幡宮と大宮天満宮の2種類の御朱印をいただけます。(何も言わなければ大宮八幡宮のみとなる模様)

こちらでは大宮八幡宮と大宮天満宮の2種類の御朱印をいただけます。(何も言わなければ大宮八幡宮のみとなる模様)

受付時間9:30~16:30

初穂料300円

御朱印

2社を並べた見開きの形となりました。朱色が鮮やかです。

大宮八幡宮の由緒

明治以前からの神社では都内最大か

大宮八幡宮は平安時代に創建された神社ですが、この地域からは弥生時代の祭祀遺跡や族長の住居跡が発掘されており、古くからの聖域であったことが判明致しています。

広大な神域を持っていたことから武蔵一宮氷川神社、秩父神社と並んで武蔵国三大宮の「多摩の大宮」と呼ばれ、江戸時代には現在の4倍の広さがあったといいます。

広大な神域を持っていたことから武蔵一宮氷川神社、秩父神社と並んで武蔵国三大宮の「多摩の大宮」と呼ばれ、江戸時代には現在の4倍の広さがあったといいます。

明治になって以降新政府により多くの土地を押収されてしまいますが、それでも明治神宮、靖国神社に次いで都内でも三番目の広さを持つ神社です。(東京ドームの建築面積より若干広い)先の2社は明治以降に新政府か関与しているものであり、つまり明治以前から存在していた神社としては都内最大という事になります。

東京十社といった比較的メジャーな神社以外に、都内でこの様な場所があったとは驚かされました。

平安時代の源頼義が起源

平安時代に奥州で発生した前九年の役の鎮定に向かった源頼義・義家がこの地に差しかかった際、大空には白雲が八条にたなびいて、あたかも源氏の白旗がひるがえるような光景となりました。これを「八幡大神の御守護のしるし」と喜んだ頼義は奥州を平定して凱旋した1063年にこの地に京都の石清水八幡宮を勧請し、これが大宮八幡宮の起源です。

大宮八幡宮の様々な伝説

大宮八幡宮は東京のほぼ中央に位置しているということで「東京のへそ」とも呼ばれています。また境内には「小さいおじさん」伝説があり、身長20センチくらいでスーツを着たおじさんを見ると幸せになれるといわれています。

都内で規模の大きな神社

アクセス

アクセス

交通

井の頭線西永福駅徒歩約7分 永福町駅徒歩約10分

地図

大宮八幡宮表参道のみどころ

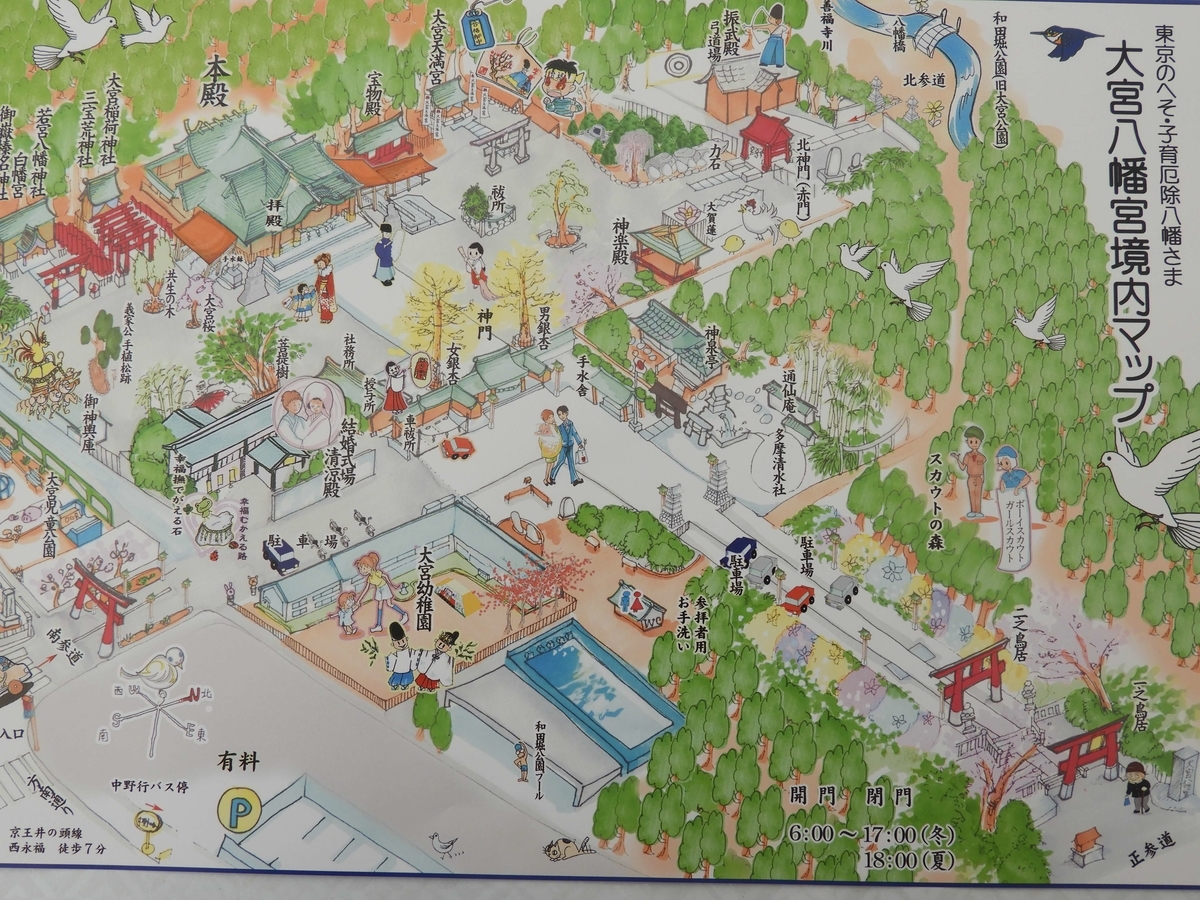

案内図

第一鳥居

昭和29年に再建されたもので、柱の径90cm・高さ8mの大鳥居です。

昭和29年に再建されたもので、柱の径90cm・高さ8mの大鳥居です。

第二鳥居

ここから約250mの石畳の参道となります。

ここから約250mの石畳の参道となります。

多摩清水社

延命長寿・厄除開運の泉で、蛇口をひねって下の龍の口からお水取りができます。

延命長寿・厄除開運の泉で、蛇口をひねって下の龍の口からお水取りができます。

手水舎

コブシの花が満開でした。

コブシの花が満開でした。

大宮八幡宮南参道のみどころ

参道入口

幸福撫でかえる石

大宮八幡宮境内のみどころ

神門

神門をくぐると両脇に夫婦銀杏がそびえています。

神門をくぐると両脇に夫婦銀杏がそびえています。

向かって右が女銀杏、左が男銀杏です。

向かって右が女銀杏、左が男銀杏です。

神楽殿

拝殿

現在の建物は昭和40年に竣工した総欅造です。

現在の建物は昭和40年に竣工した総欅造です。

自分でお祓いできるようになっています。

自分でお祓いできるようになっています。

本殿

御神輿庫

32基の神輿が納められています。

32基の神輿が納められています。

共生(ともいき)の木

かやの木に犬桜が寄生し、2つの異なる木が1本の幹で結ばれ、助け合いながら生き続けています。

かやの木に犬桜が寄生し、2つの異なる木が1本の幹で結ばれ、助け合いながら生き続けています。 ![]()

境内社

大宮八幡宮には数多くの境内社が祀られています

若宮八幡神社・白幡宮・御嶽榛名神社

大宮稲荷神社・三宝荒神社

大宮天満宮

こちらでも合格祈願は盛んに行われているようです。

こちらでも合格祈願は盛んに行われているようです。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。