豪徳寺では招き猫と井伊大老を強調した御朱印を頂けます。招き猫発祥の地とされており、境内は奉納された招き猫で満ち満ちています。境内の「彦根藩主井伊家墓所」は国指定の史跡となっています。

是非こちらもご覧ください

豪徳寺の書置き御朱印

御朱印所

豪徳寺の御朱印は本堂向かって右手にある庫裏で頂けます。以前お参りした際は直書きでしたが、今回は書置き対応となっていました。

志納金300円

御朱印

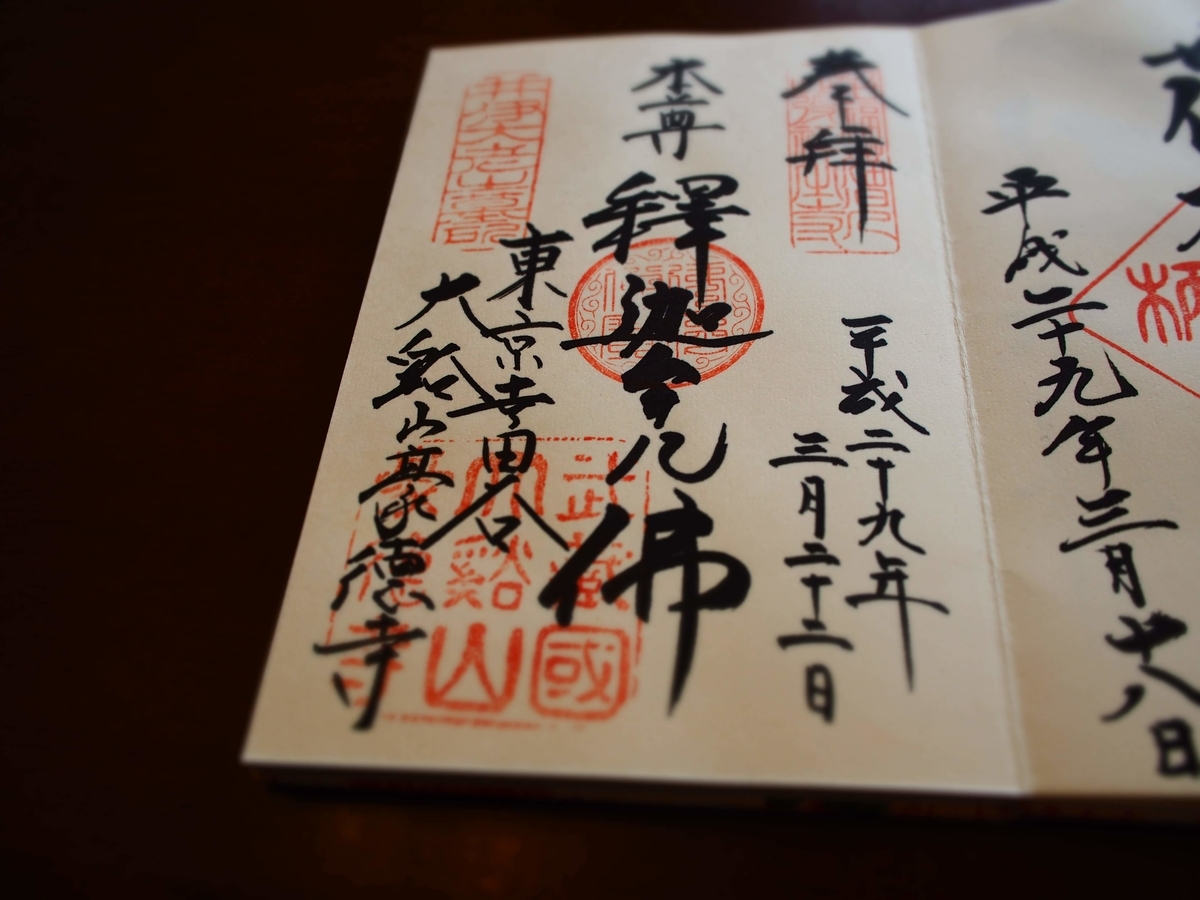

仏教寺院らしい美しい書体の御朱印です。右上の「奉拝」の下には「招猫福児発祥の地」、左上は「井伊大老墓所」という趣旨を記した印が押されています。やはりこの二つが豪徳寺の特色のようです。

過去に頂いた御朱印

2017年(平成29年)3月22日付です。

豪徳寺の由緒

豪徳寺は1480年に世田谷城主である吉良政忠が叔母の住まいとして「弘徳院」という庵を結んだのが始まりで、当時存在した世田谷城の主要部分でした。しかし豊臣秀吉の小田原攻めにより北条氏が滅びると吉良氏は世田谷から逃亡してしまい、以後弘徳院はさびれてしまいます。

その後1633年に世田谷が彦根藩主井伊直孝の所領となると弘徳院は井伊家の菩提寺となりました。直孝が弘徳院の前を通りかかった際に寺の猫に手招きをされていると感じ、一休みしていると天気が急変して雷雨となったため、「猫のお陰で助かった」と喜んだことがきっかけだったといいます。そのため豪徳寺は「招き猫発祥の地」とされています。(浅草の今戸神社という説もあります。)

1659年に直孝の戒名「久昌院豪徳天英大居士」にちなんで豪徳寺と改称すると大名家墓所にふさわしくなるよう伽藍が整備されていきました。

1860年に発生した桜田門外の変の後に暗殺された井伊直弼墓所が設けられますが、最近の調査で石室などの埋葬施設が墓の下3mまでには存在しないことが明らかとなりました。どうやら水戸藩の襲撃を恐れ、寺の別の場所にひっそりと埋葬されたというのが真相のようです。

アクセス

交通

小田急線豪徳寺駅徒歩約10分

世田谷線宮の坂駅徒歩約5分

参道

宮の坂駅から伸びている城山通りに面しており、松の巨木が植えられた堂々たる様子はとても世田谷の中心部とは思えません。

地図

世田谷の寺社(記事は下に続きます)

招き猫だらけの境内の見どころ

山門

扁額には「碧雲関」と書かれており、「外の世界と境内を隔てるために建てられた門」を意味しています。

梵鐘

1679年に鋳造された世田谷区内で最古のものです。

三重塔

2006年竣工の比較的新しい建物です。1階の屋根の下の横木の部分に各面それぞれ3体づつ十二支の動物の彫刻が飾られており、正面中央部の筆頭の場所には本来十二支に無いはずの猫が鼠を両脇に従えて鎮座しています。

仏殿

直孝の妻春光院と娘掃雲院により1677年に建てられた建物です。

招猫殿

仏殿の隣にあります。

吉良家の逃亡以来さびれていた寺が一転して井伊家の菩提寺として繁栄するきっかけとなったのは寺で飼っていた猫でした。寺ではこの猫を招福猫児と崇めており、招猫殿には招福観音菩薩立像が安置されています。

招猫殿の周囲には奉納された無数の招き猫が並べられています。

豪徳寺の招き猫は小判を持っておらず、右手をあげています。報恩感謝の気持ちがあれば招き猫が招いた「縁」が「福」をもたらすという意味のようです。

本堂

1967年に建てられたもので、寺宝の「井伊直弼肖像画」が飾られています。

国指定史跡「彦根藩主井伊家墓所」

境内の一角には江戸で亡くなった彦根藩藩主や家族を葬った井伊家墓所があります。譜代大名筆頭の家柄で将軍家の側近であった井伊家の姿を物語るもので、江戸時代を語るうえで貴重な遺跡ということで国の史跡に指定されています。

井伊直弼墓所は最も奥まった場所にあります。桜田門外の変が発生したのは旧暦の三月三日ですが、譜代筆頭である井伊家のお家断絶を避けるため公式には「井伊直弼は急病を発し暫く闘病、急遽相続願いを提出、受理されたのちに病死した」という扱いになっています。そのため墓碑には命日が「三月二十八日」と記されています。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。