日光東照宮では2種類の御朱印を頂けます。同じ敷地内の鳴龍は輪王寺の管轄なので注意が必要です。三猿や眠り猫など、境内には様々な見どころがあります。※2017年4月27日作成。2022年2月2日改定。

是非こちらもご覧ください

御朱印は2か所で頂ける

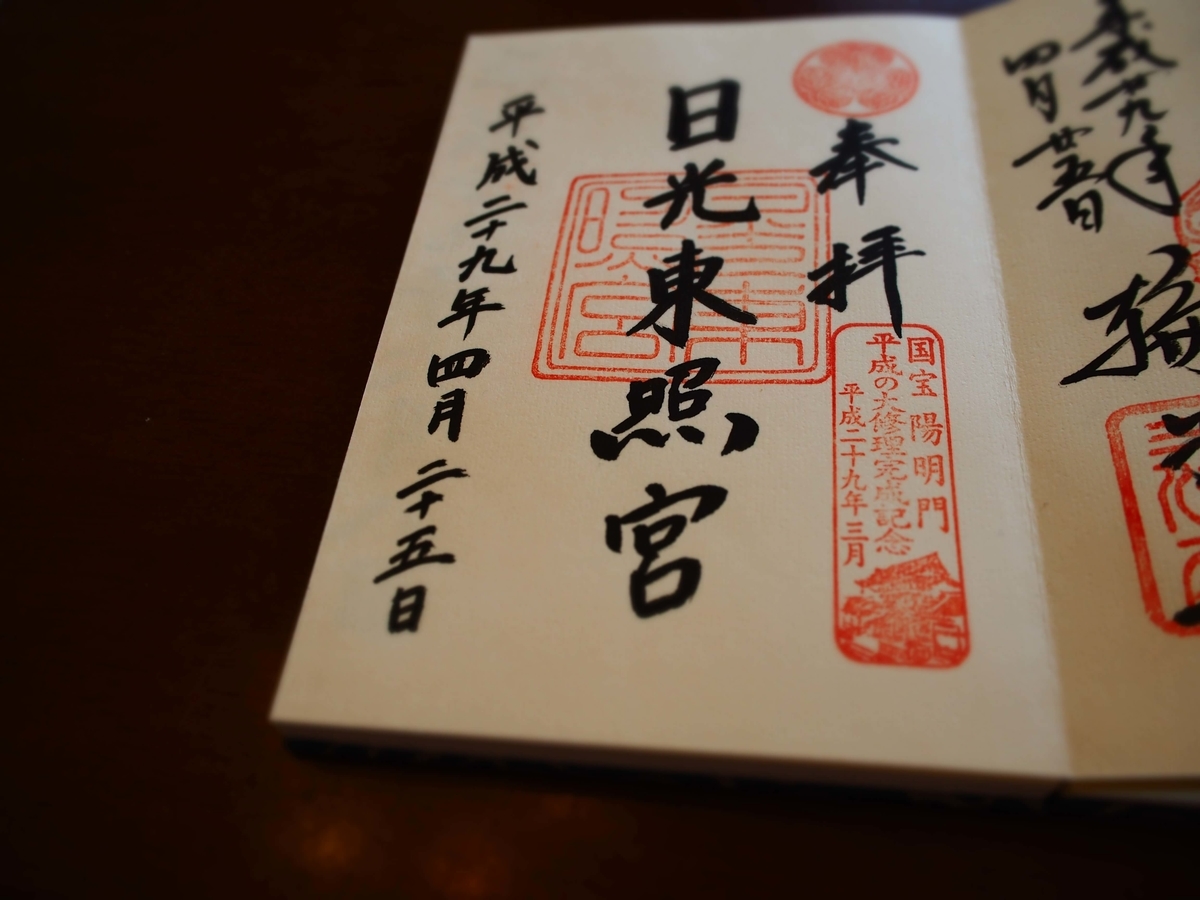

日光東照宮として頂ける御朱印は東照宮と奥宮の2種類です。鳴龍として有名な薬師堂は東照宮の敷地内にありますが、寺院であって神社ではなく輪王寺の管轄になります。東照宮は直書きで奥宮は書置きです。

東照宮

御朱印所

東照宮の御朱印所は陽明門をくぐってすぐ右手になります。

こちらに御朱印帳を預け番号札を受け取ります。平日でしたが20分待ちでした。

受付時間10:00~16:00

初穂料300円

御朱印

陽明門修理完了記念の印も押されていました。

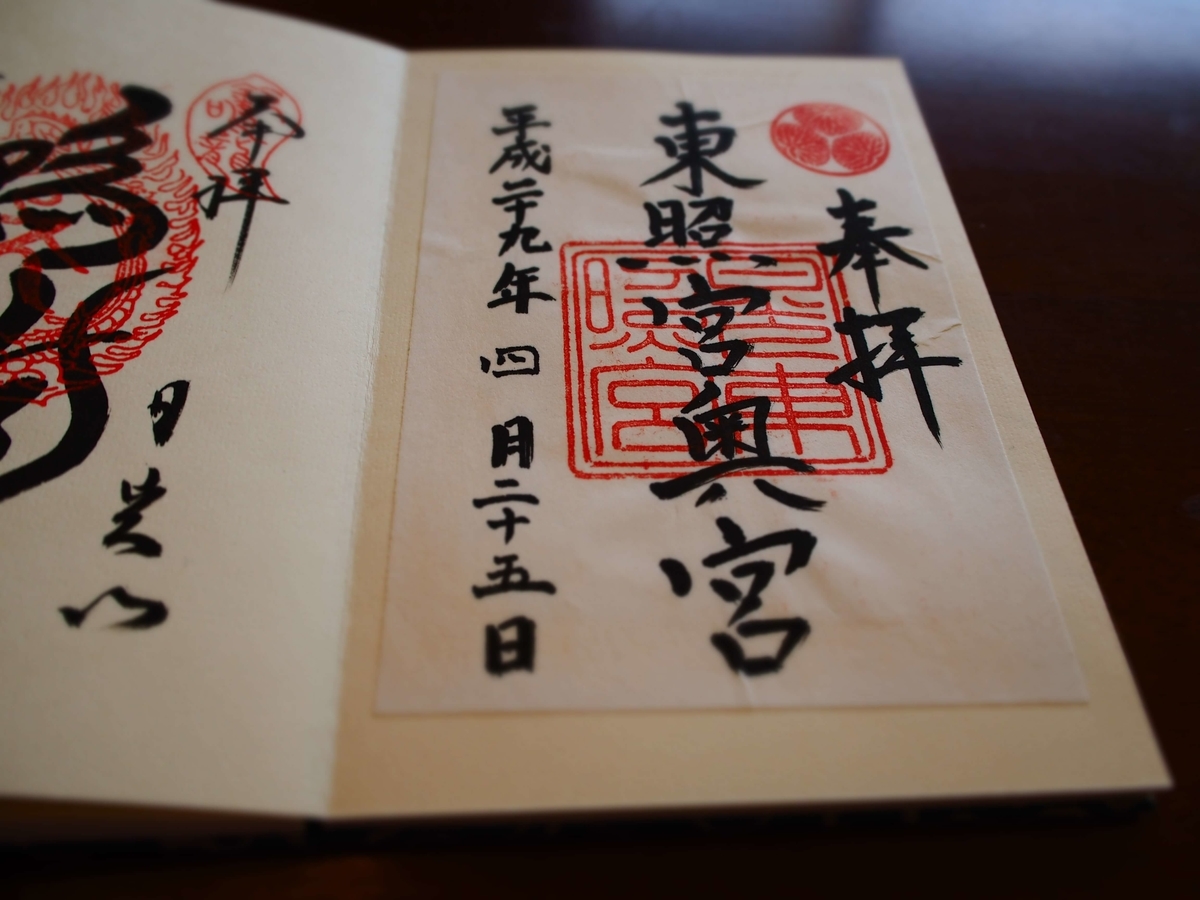

奥宮

御朱印所

東照宮奥宮の御朱印は書置きのみになります。奥宮の拝殿の横で頂けます。

受付時間10:00~16:00

初穂料300円

御朱印

奥宮の御朱印は書置きのみです。

日光東照宮の由緒

日光東照宮は徳川家康を祀る神社です。

1616年6月に家康が亡くなると遺言により一旦駿河の久能山に葬られ、日光に新たに完成した東照社の社殿には翌年改葬されました。

1634年に家光が日光をお参りして大規模な改築が始まり、現在見るような豪華絢爛な社殿となります。

1645年に朝廷から宮号が授与され、東照社から東照宮に改称されました。

明治政府にり神仏分離令が出されて以降は東照宮、二荒山神社、輪王寺に分立して現在に至っています。

アクセス

交通

東武・JR日光駅下車

東武バス「世界遺産めぐり」で「勝道上人像前」下車。

地図

日光山中の寺社(記事は下に続きます)

三猿と眠り猫が印象的な境内の見どころ

輪王寺の三仏堂、護摩堂とまわると参道の奥に東照宮が見えてきました。左側に「下乗」と書かれた小さな立札が見えます。

石鳥居(重要文化財)

黒田長政が奉納したもので石鳥居としては日本最大ものです。

直径1mで高さが9mです。福岡から小山まで分割して船で運び、そこから人力で日光まで運びました。組み立てにあたっては土嚢を積んで引き上げたということでピラミッドと同じ工法だと言われています。

五重塔(重要文化財)

高さが35mで、吊られた心柱により高層建築の揺れを吸収する工夫がなされています。

中央の黄色い心柱が床から少し浮いています。

表門(重要文化財)

東照宮最初の門で、ここをくぐると絢爛豪華な別世界が待っています。

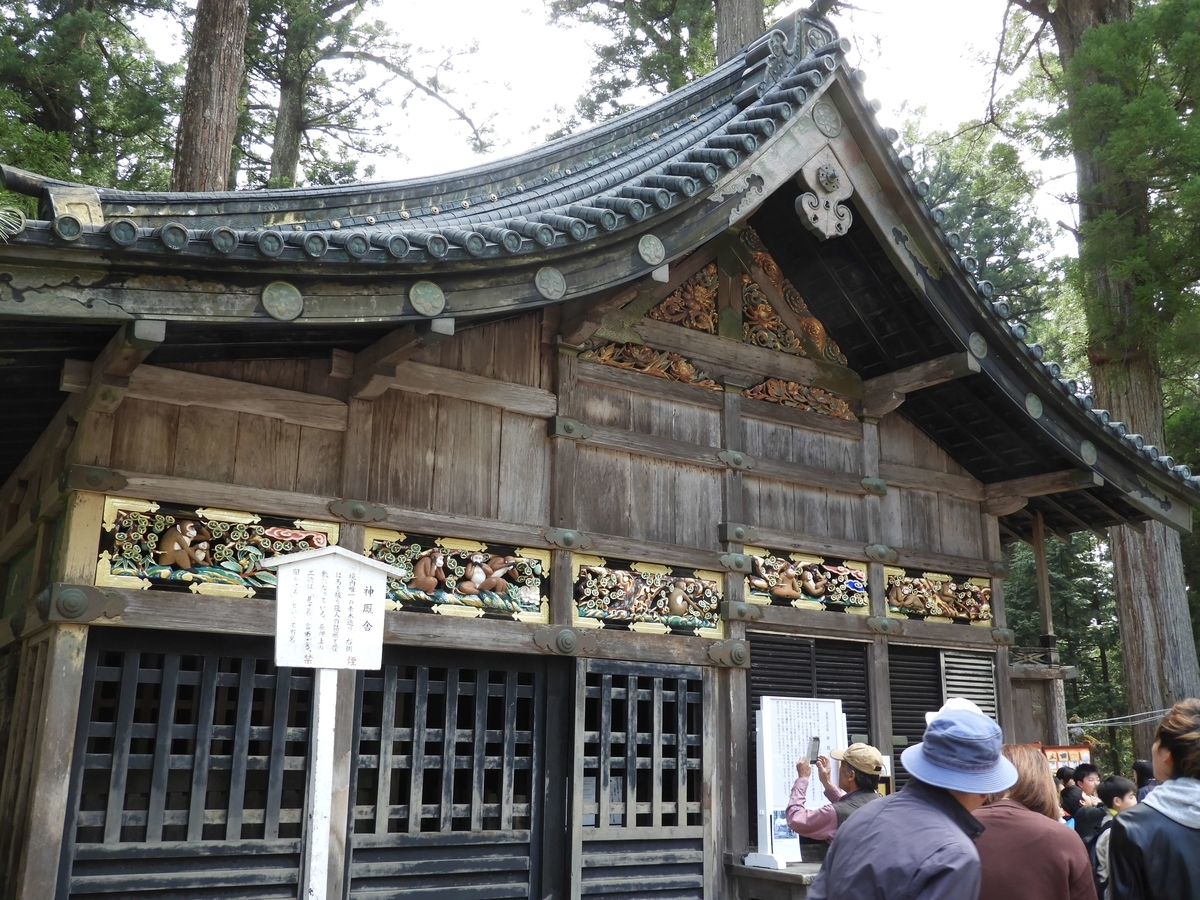

三神庫(重要文化財)

上神庫・中神庫・下神庫の三つを合わせて三神庫と総称し、内部には馬具や装束が納められています。

三猿

ご神馬をつなぐ厩である神厩舎です。こちらでは人間の生涯について8枚の猿の彫刻で描かれていますが、有名な三猿は2枚目になります。

子猿を引き寄せた母猿が遠く(子猿の将来)を見つめています。

こちらが有名な「三猿」です。「子供の時は世の中の悪いことを見たり聞いたり話したりしないで素直に生きる」という意味のようです。

自力で独り立ちしようとする姿が描かれています。

「青雲の志」を抱く青年期を描いています。

挫折して慰められる姿、崖っぷちを飛び越えようとする姿が描かれています。

手前から恋に悩む猿、夫婦で荒波を乗り越えようとする猿、妊娠しておなかが大きくなった猿が描かれています。

手水舎(重要文化財)

陽明門(国宝)

大修理が完了し、かつての輝きを取り戻しました。

一本だけ向きが逆の柱があり、これは「魔除けの逆柱」と呼ばれています。(下段)「建物は完成と同時に崩壊が始まる」という伝承を逆手に取り、わざと不完全の状態にしておくことで永遠にこの形状を保つという意味があります。

右から2番目が逆柱です。

唐門と御本社(国宝)

東照宮の本殿になります。

眠り猫(国宝)

眠りながらも足に緊張感があり、平和な中にも事あらば徳川のために戦うというような意味があるようです。奥宮へ向かう入り口にあります。![]()

家康の墓所である奥宮

徳川家康の墓所である奥宮には延々と石段を上がらなければなりません。

石段は一段毎に一枚石を用い、石柵は一本石をくりぬいています。

拝殿

鋳抜門(重要文化財)

御宝塔(重要文化財)

家康の棺を納めています。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。