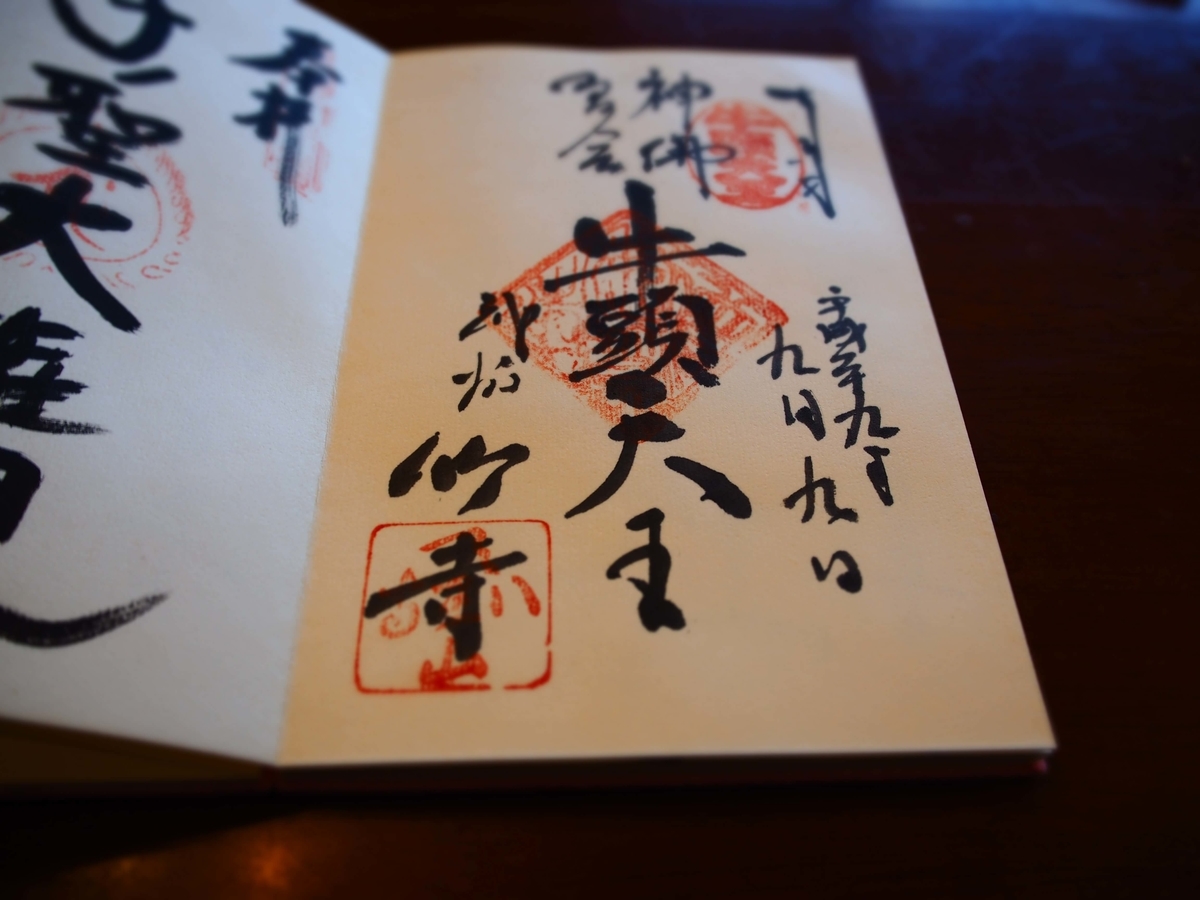

竹寺として知られる医王山薬寿院八王寺はお寺でありながら鳥居があり、インド祇園精舎の守護神である牛頭天王を本尊として、そして薬師如来を本地仏として祀っています。神社と寺院が同一の敷地内に同居した神仏習合の姿をそのまま残す東日本で唯一の寺院となっています。御朱印は素朴そのものです。

竹寺の御朱印

御朱印所

御朱印は本坊でいただけます。

御朱印は本坊でいただけます。

志納金300円

こちらでは事前に予約すれば精進料理や蕎麦も頂くことができるようです。

御朱印

なんとも味わいのある書体の御朱印です。![]()

竹寺へのアクセス(飯能駅北口2番乗り場からバス)

西武秩父線の吾野駅か小殿(こどの)バス停が登山道の入り口となっているのですが、小殿に向かうには飯能駅北口2番乗り場から国際興業バスの運行する「湯の沢」「名郷」「名栗車庫」方面行き路線バスを利用しなければなりません。

小殿バス停までは40分くらいかかります。何の前触れもなくいきなり出現しますので、出発して30分くらい経ったら車内アナウンスを聞き洩らさないようにしてください。

これからのコースの略図です。

これからのコースの略図です。

スタート直後から延々とこんな道が続いていて心が折れそうになりました。小殿から竹寺までの1.7㎞の三分の二がこのような上り坂だったように思います。

スタート直後から延々とこんな道が続いていて心が折れそうになりました。小殿から竹寺までの1.7㎞の三分の二がこのような上り坂だったように思います。

途中の分岐点にこのような表示がありました。「竹寺・子の権現」と指されている方向とは別の道でしたが、こちらに行ってみることにします。しかし紛らわしいですね。

途中の分岐点にこのような表示がありました。「竹寺・子の権現」と指されている方向とは別の道でしたが、こちらに行ってみることにします。しかし紛らわしいですね。

いきなり竹寺の鐘楼が出現しました。

鐘楼を過ぎると一転して急な下り坂になりました。はるか下の方に竹寺の本殿の屋根が見えます。小殿バス停を出発してからここまで約45分かかりました。

鐘楼を過ぎると一転して急な下り坂になりました。はるか下の方に竹寺の本殿の屋根が見えます。小殿バス停を出発してからここまで約45分かかりました。

周辺の寺社

竹寺の由緒

竹寺は857年に慈覚大師が東国を巡礼した際、病人が多いことを憐れんでこの地に道場を開き大護摩の秘法を修めたのが起源とされています。

お寺でありながら鳥居があり、インド祇園精舎の守護神である牛頭天王を本尊として、そして薬師如来を本地仏として祀っています。神社と寺院が同一の敷地内に同居した神仏習合は江戸時代まで日本各地で普通に行われていたことですが、明治政府が出した神仏分離令により神社と寺院が切り離され、これをきっかけに全国各地で廃仏毀釈運動がおこり、各地の寺院や仏具の破壊が行なわれました。

しかし竹寺は神仏分離令から漏れたことにより、東日本で唯一明治以前の神仏習合の姿を残す寺院となっています。 ![]()

神仏習合の姿を残す竹寺の境内

神仏習合の姿を残す竹寺の境内

一の鳥居

山内案内図

現存しない三重塔も描かれていますので、かなり古いもののようです。

現存しない三重塔も描かれていますので、かなり古いもののようです。

竹林

竹寺の名の通り周囲には見事な竹林が広がっていました。

弁天堂

牛頭明王像

風雲を叱咤し、悪魔を降伏させる力強い姿を表現しています。

風雲を叱咤し、悪魔を降伏させる力強い姿を表現しています。

観音堂

聖観世音菩薩を祀っていて、こちらが武蔵野三十三観音霊場の結願の寺院となっています。

聖観世音菩薩を祀っていて、こちらが武蔵野三十三観音霊場の結願の寺院となっています。

瑠璃殿

薬師如来を祀っています。

薬師如来を祀っています。

医王稲荷

牛頭天王社(本殿)

鳥居に茅の輪が取り付けられており、くぐることによって疫病をのがれることができるとされています。

平成11年に焼失しましたが、平成15年に再建されました。

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。