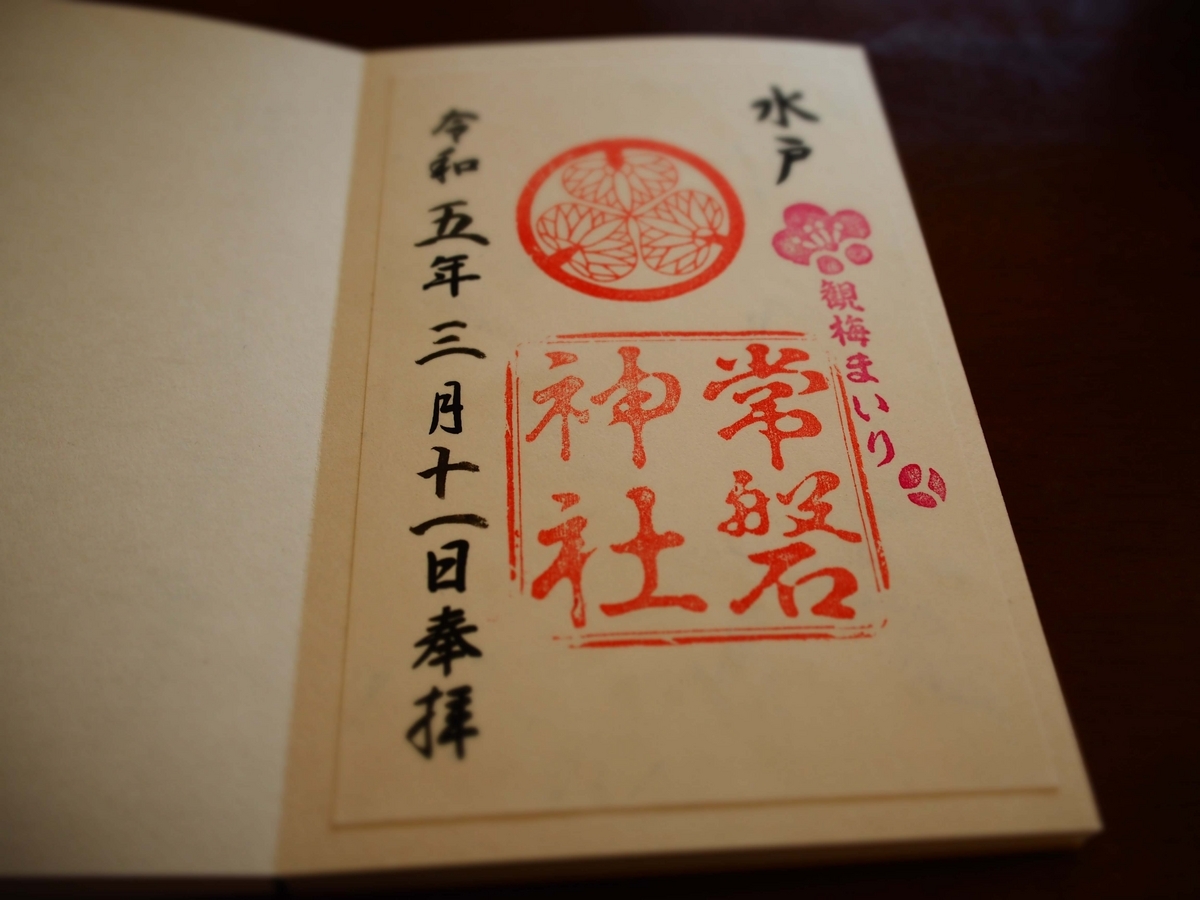

水戸の常盤神社は徳川家の紋章が押された書置き御朱印を頂けます。偕楽園に隣接しており、梅が見頃になると大変に混雑します。

是非こちらもご覧ください

書置き御朱印の魅力とは

御朱印所

御朱印は社殿向かって左手の授与所で頂くことができます。こちらでは常盤神社に加えて東湖神社・三木神社といった摂社・末社の2種類の御朱印を頂けますが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため全て書置き対応となっていました。

初穂料500円

御朱印

水戸徳川家の神社ですから徳川家の紋が押されています。

過去に頂いた御朱印

2019年(令和元年)12月21日付です。

常盤神社の由緒

明治になって創建された新しい神社

常盤神社は水戸藩第2代藩主の徳川光圀と第9代藩主の徳川斉昭を祀った神社で、日本三名園の一つとして知られる偕楽園の入り口のような場所に位置しています。

その歴史は意外なほど新しく、明治の初年に二人の徳を慕う水戸藩士により偕楽園内に建てられた祠堂が起源となっています。明治6年3月に「常磐神社」の社号が、10月に祭神の神号がそれぞれ勅旨により定められました。

先の大戦における空襲で昭和20年に社殿が焼失しますが、昭和33年に現在の社殿が再建されました。

実際は諸国を漫遊しなかった徳川光圀

徳川光圀は水戸藩初代藩主頼房の三男で徳川家康の孫に当たり、日本を代表する歴史書である「大日本史」の編纂で知られています。藩内に編纂のための史局である彰孝館を設けて全国から優秀な学者を集め、また史臣を全国各地に派遣して資料を収集しました。

諸国を行脚して悪代官から領民を救うというテレビドラマの「水戸黄門」は実は江戸時代後期に既にストーリーが出来上がっており、講談や歌舞伎の題材として大変に人気であったと言います。

助さんと格さんのモデルは彰孝館の史臣であった佐々介三郎と安積覚兵衛であったとされ、この二人は実際に全国各地を巡っています。しかし光圀自身は藩内を巡視する以外は福島~鎌倉の範囲しか移動しておらず、諸国を漫遊するということはありませんでした。

幕末に藩政改革を断行した徳川斉昭

徳川斉昭は幕末の大名で、15代将軍慶喜の実父です。藩校である弘道館を開き、下士層から広く登用した藤田東湖のような人材を積極的に起用して藩政改革を断行したことで知られています。

幕末の緊迫した情勢において尊王攘夷思想を唱え、反射炉を築造することにより大砲や火器を造って幕府に献上し、また軍艦を建造するなど実行力も示しています。

しかし大老の井伊直弼の政策を激しく批判した結果蟄居を命じられ、桜田門外の変の年に亡くなりました。

アクセス

交通

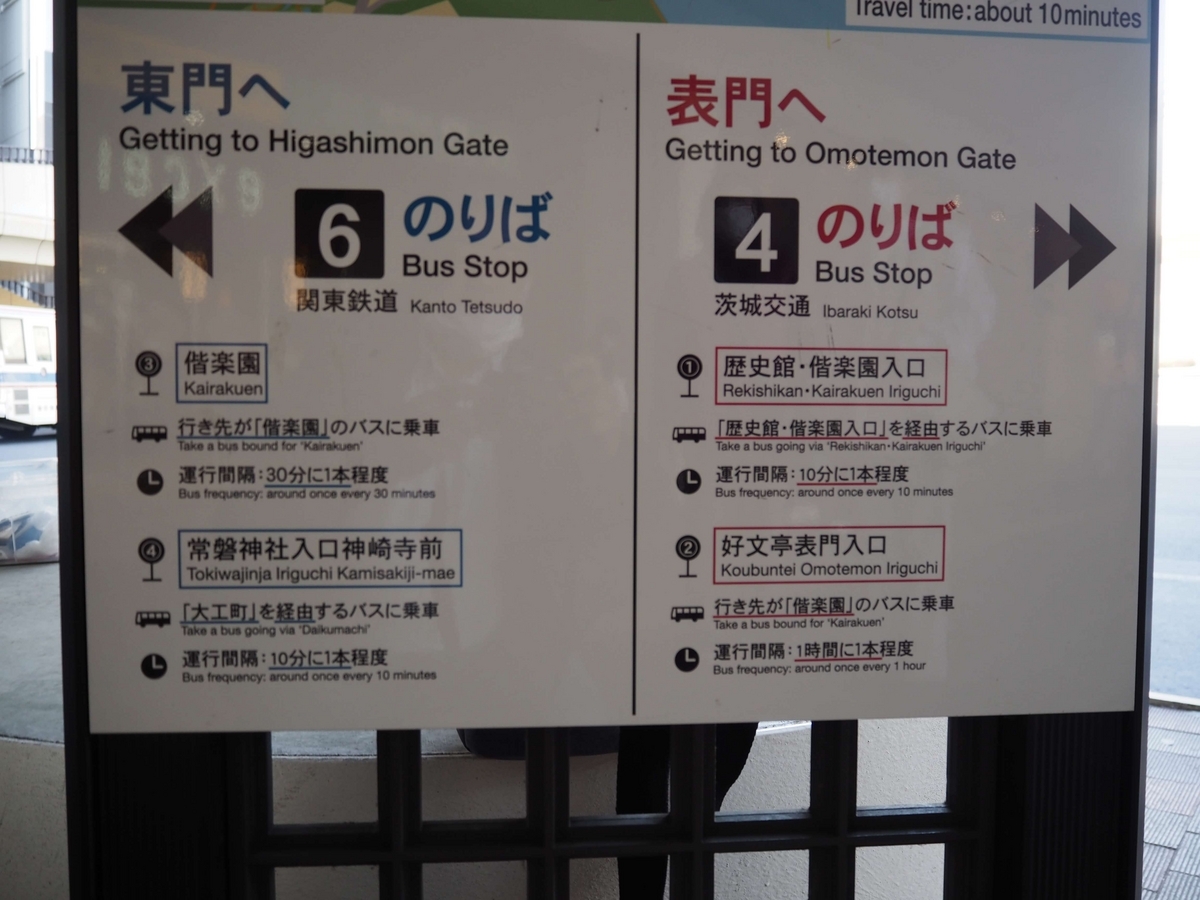

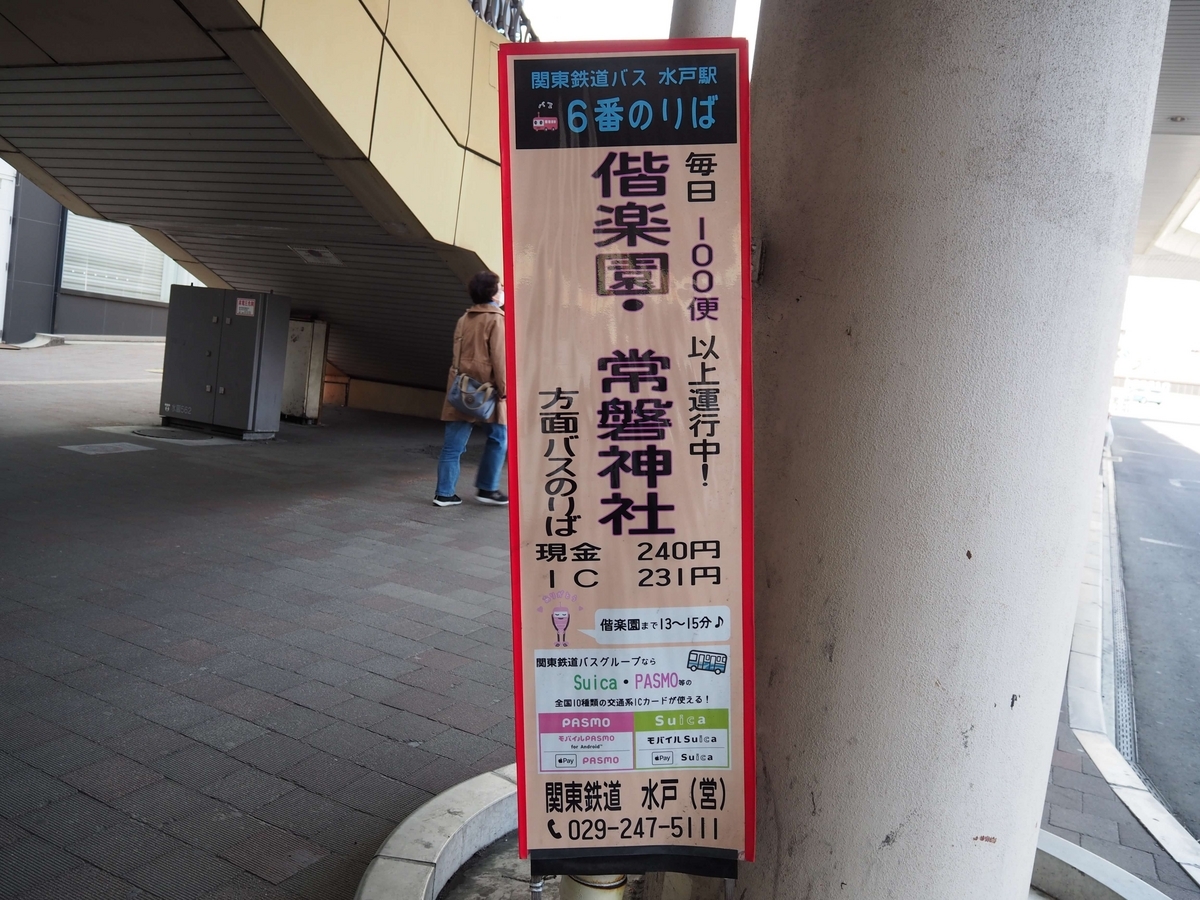

常盤神社は偕楽園東門のすぐそばに位置しています。

そのためそのため6番乗り場の関東鉄道バスを利用し、常盤神社入口バス停で下車します。

地図

美しい庭園が楽しめる寺社(記事は下に続きます)

常盤神社の境内の見どころ

配置図

大鳥居

偕楽園の梅まつりの時期だけ臨時に営業する偕楽園駅に面しています。

東鳥居

「偕楽園・常盤神社前」バス停で下車するとこちらから入ることになります。

拝殿

先の大戦による戦災で1945年8月に焼失し、現在の建物は1959年にされたものです。

本殿

能楽殿

1945年の戦災を逃れた創建当初の神楽殿を1993年に改築したものです。

境内社

東湖神社

1943年の創建で、斉昭を助けて藩政改革を実施した藤田東湖を祀っています。

常盤稲荷神社

1962年の創建です。

三木神社

水戸光圀の育ての親である水戸藩家老の三木之次夫妻を祀っています。

梅が見頃だった偕楽園

常盤神社に隣接して偕楽園の東門があるため、常盤神社はちょうど入り口のようになっています。

普段は閑散としていますが、梅が見頃になるととんでもなく混雑します。

日本三名園の一つに数えられる偕楽園は徳川斉昭が1833年から1842年にかけて造成したもので、藩士の休養の場にするとともに領民と偕(とも)に楽しむ場にすることを目的としており、そこから偕楽園と名付けられました。

広さ約11haの敷地に三千本の梅が植えられています。

千波湖をはじめとして周囲の景観を一望できる突き出した場所は仙奕台と呼ばれており、こちらで景色を眺めながら碁や将棋を楽しんだと言います。

斉昭が文人墨客や家臣、領民を招いた場所が好文亭です。

孟宗の竹林は弓の材料とするために斉昭が京都男山の竹を移植したものです。

このあたりは昔から湧水が多く、斉昭は白色の湧水泉を設置して好文亭の茶の湯に供しました。現在の泉石は1987年に設置された四代目です。![]()

このブログのイチオシ記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。