伊勢原の石雲寺(せきうんじ)は伊勢原市の日向地区に集中する仏教施設の中で最も奥まった場所に位置しており、飛鳥時代の大友皇子にまつわる意外な由緒のある寺院です。皇子を供養するために設けられた石造の五重塔が知られており、御朱印にもその旨の記載があります。

石雲寺の御朱印

御朱印所

御朱印は本堂右手の寺務所でいただけます。看板等はありませんが、呼び鈴を押して要件を伝えると快く対応してくれました。

御朱印は本堂右手の寺務所でいただけます。看板等はありませんが、呼び鈴を押して要件を伝えると快く対応してくれました。

御朱印

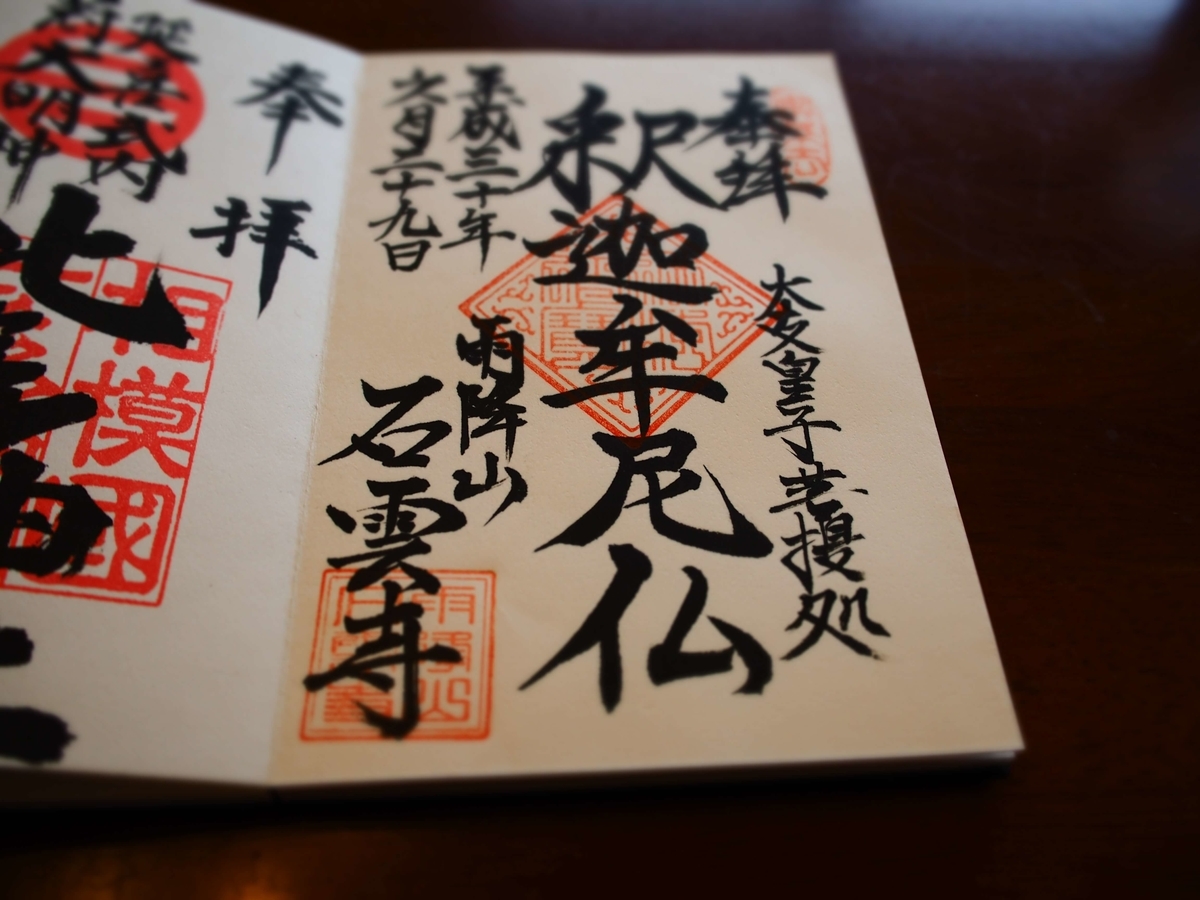

実に堂々たる書体の御朱印です。![]()

「壬申の乱」の大友皇子にまつわる寺院

石雲寺は天智天皇の子である大友皇子にまつわる寺院です。大化の改新の首謀者である中大兄皇子は後に即位して天智天皇となりますが、当初弟の大海人皇子を皇太子としていたものの、後に大友皇子を皇位継承者として指名します。天智天皇の死後、大友皇子と大海人皇子は近江の地で皇位継承をめぐって戦いますが、これが壬申の乱(672年)と呼ばれています。勝った大海人皇子が即位して天武天皇となり、日本書紀によると敗れた大友皇子は首をつって自害したとされていますが、一方で近江から遠く離れた日向まで落ち延びたという伝説も残されています。

718年に華厳妙端という法師が諸国行脚の途中で日向に立ち寄り、皇子の菩提を弔うために寺を建立したのが石雲寺の起源とされています。

1189年には源氏の武将として源平の合戦で大活躍した熊谷直実がこちらで出家し、その記念に自作した達磨大師像が現在まで残されています。

当初は法相宗でしたが、室町時代中期に曹洞宗に代わっています。

この辺りは古代から祈りの場所だった

石雲寺の境内

山門

このあたりまでくると、日向川が山を削ってできた渓谷のような地形となっています。

このあたりまでくると、日向川が山を削ってできた渓谷のような地形となっています。

「雨降山」という山号を記した扁額が木々の間にくっきりと見えます。

「雨降山」という山号を記した扁額が木々の間にくっきりと見えます。

境内は竹林が見事でした。

境内は竹林が見事でした。

本堂

現在の本堂は江戸中期の1775年に再建されたもので、250年近い歴史があります。

現在の本堂は江戸中期の1775年に再建されたもので、250年近い歴史があります。

昨年には建物の耐震化工事も実施され、床下部分にコンクリートの基礎部分が設けられました。通常は建物を横に移動させる「曳家」という手法を用いるのですが、境内にそれだけのスペースがなかったため、ジャッキで建物を持ち上げる工法が採用されています。

昨年には建物の耐震化工事も実施され、床下部分にコンクリートの基礎部分が設けられました。通常は建物を横に移動させる「曳家」という手法を用いるのですが、境内にそれだけのスペースがなかったため、ジャッキで建物を持ち上げる工法が採用されています。

ほう(木へんに邦)

木魚の原型とされるもので、座禅や寝食の場である僧堂に吊るされ、食事の時間になると打ち鳴らされます。

木魚の原型とされるもので、座禅や寝食の場である僧堂に吊るされ、食事の時間になると打ち鳴らされます。

石造の五重塔

石造の五重塔

大友皇子の墓所は石雲寺から500mほど離れた場所にあり、遺言により当初は松を植えただけだったといいます。鎌倉時代になって従者の子孫がこの地を訪れ、石造の五重塔を建てています。管理の都合上現在は寺の境内にある霊園内に移されています。

大友皇子の墓所は石雲寺から500mほど離れた場所にあり、遺言により当初は松を植えただけだったといいます。鎌倉時代になって従者の子孫がこの地を訪れ、石造の五重塔を建てています。管理の都合上現在は寺の境内にある霊園内に移されています。

このブログのイチオシ記事

◆日向地区を代表する寺院である日向薬師の記事

「評価に値する」と思われたらワンクリックお願いします。読者登録とブックマークを頂けるともっと嬉しいです。