「インドの青鬼」は長野県のビールメーカー「ヤッホーブルーイング」が発売しているIPAで、その「驚愕の苦味と深いコク」によりおつまみがないととても飲みきれません。一番合うおつまみは何でしょう。

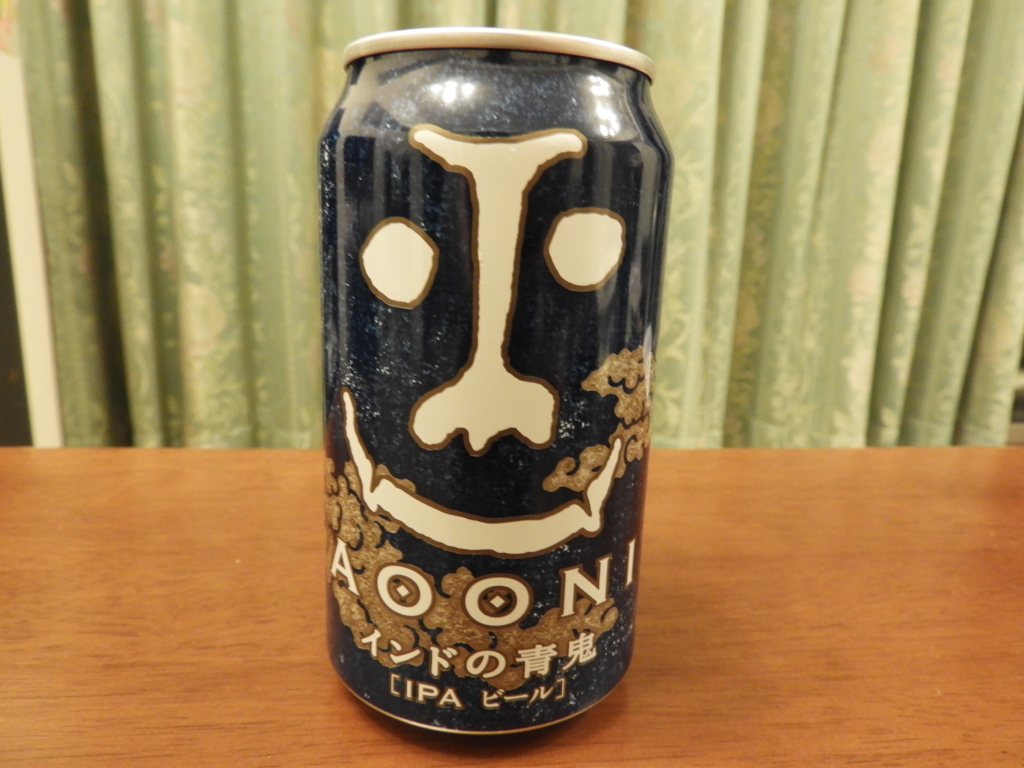

ビール売り場に挑発的な缶が並んでいた

ハロウィンが終わり、街にイルミネーションが輝く季節となりました。キリンの「秋味」がいつの間にかビール売り場から姿を消し、今ではサッポロの「冬物語」が並んでいます。そんな時ふと立ち寄ってみたビール売り場の一角に、一度見たら忘れられない挑発的なデザインの、何やら見慣れない商品が置かれていました。これが「インドの青鬼」です。

「インディアン・ペールエール」とは?

「インドの青鬼」は、インディアン・ペールエール(IPA)というスタイルの個性派ビールです。IPAは中程度かそれよりもやや高いアルコール度数を持ち液色は銅のような明るい琥珀色でホップの風味が強くて苦味があるという特徴があります。上面発酵でしっかりとした味わいがあり、グビグビと飲めて喉越しも軽快なのがペールエールの特徴ですが、インドのペールエールは何故苦味が強いのでしょうか。

18世紀末のイギリスはインドを統治する為に沢山の人を派遣していましたが、インドの水が悪くて飲むと危険だった為、代わりにビールが求められていました。しかし普通のビールでは英国からインドまでの長く過酷な輸送には耐えられません。そこで、長い輸送に耐えられるようアルコール度数を高め、更に劣化防止効果のあるホップを大量に入れたビールが造られました。更に、輸送の途中で劣化するのを防ぐ為に、輸送用の樽の中にもホップを投入しました。

その結果、苦味の強烈なビールが出来上がり、のちに「インディア・ペールエール」と名付けられたのです。

試しに飲んでみた

「インドの青鬼」の缶にも「驚愕の苦味と深いコク」と書かれていますが、それが一体どのようなものなのか試しに飲んでみることにしました。

「インドの青鬼」の缶にも「驚愕の苦味と深いコク」と書かれていますが、それが一体どのようなものなのか試しに飲んでみることにしました。

いつものように愛用の350ml用グラスで飲みます。

いつものように愛用の350ml用グラスで飲みます。

まずは勢いよく注ぎます。

まずは勢いよく注ぎます。

泡が落ち着くのを待ちます。このあたりで早くも香りが漂ってきました。

泡が落ち着くのを待ちます。このあたりで早くも香りが漂ってきました。

再び勢いよく注ぎます。

再び勢いよく注ぎます。

泡が落ち着くのを待って、最後にそっと注ぎます。

泡が落ち着くのを待って、最後にそっと注ぎます。

一般的なビールより明らかに色が濃い。そして臭いに鈍感な私ですが、50cmくらい離れていても香りを感じます。

飲んでみるととにかく苦い。普通苦味というものは舌の上にまとわりついてくるように感じるものですが、分厚い苦味が口の中全体にファーッと広がる感覚です。飲んでいて目がしょぼしょぼしてくるような味と香りです。

強烈ではあるがどこかに爽快感もあり、これがホップの香りなのかと思います。

一番合うおつまみは?

爽快感があると言っても同じペールエールの「プレミアムモルツ香るエール」や「鎌倉ビール 星」のようにグビグビ飲めるようなものではなく、つまみを味わいながらゆっくりと飲むようなものに感じられました。

メーカーのHPでは「ピッタリなおつまみ」としてカレーとか麻婆豆腐が挙げられていますが、あの苦味にスパイスの刺激が加わったら舌がおかしくなるように思います。私としてはカマンベール風味のチーズで舌をリフレッシュさせながら飲むのが一番合っているように思います。![]()

お勧め記事

◆同じペールエールであるビールの記事